আমি মনে করি কবিতা আমার মাতৃভাষা: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

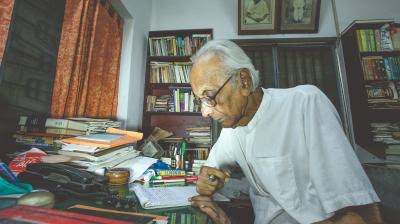

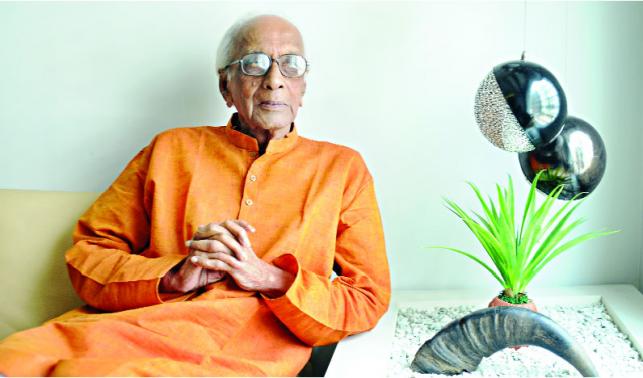

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৮)। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম : ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর, ফরিদপুর। মৃত্যু: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮ কলকাতা। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে পাঠশালায় প্রাথমিক পড়াাশোনা শেষে ১৯৩০ সালে পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। শহরের মিত্র ইনস্টিটিউশন, বঙ্গবাসী এবং সেন্ট পলস কলেজে পড়াশোনা শেষে ১৯৫১ সালে যোগ দেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। দীর্ঘ সময় তিনি ‘আনন্দমেলা’ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কবিতার পাশাপাশি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গদ্যকার, গোয়েন্দা লেখক, শিশুসাহিত্যিক, ভ্রমণ কাহিনির লেখক, সম্পাদক এবং বানান বিশেষজ্ঞ। ১৯৫৪ সালে প্রকাশ পায় তার প্রথম কবিতার বই ‘নীল নির্জন’। এরপর একে একে প্রকাশ পায় ‘অন্ধকার বারান্দা’, ‘নিরক্ত করবী’, ‘নক্ষত্র জয়ের জন্য’, ‘আজ সকালে’সহ অন্যান্য বই। পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। নীরন্দ্রেনাথ চক্রবর্তীর লেখা কবিতা ‘অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল…’ ও ‘রাজা তোর কাপড় কোথায়…’ রীতিমতো প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর যাপিত জীবন ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে নানান কথা হয় তাঁর কলকাতার বাড়িতে। কবির প্রয়ণের কিছুদিন পূর্বে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন রনি অধিকারী।

আপনার নস্টারজিয়া সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আপনি জন্মেছেন ১৯২৪ সালে ফরিদপুরে। জীবনের দিকে ফিরে তাকালে কোন কোন ঘটনাগুলো সবার আগে চোখে ভেসে ওঠে?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : আমার পুরো আত্মজীবনীতে সেটার একটা অংশ আমি লিখেছি। তবে জীবনের দিকে তাকালে সবার আগে নিজের বিষাদগুলোর কথা মনে পড়ে। ব্রিটিশরাজ দেখেছি, ভারতবর্ষের খন্ড খন্ড হয়ে যাওয়া, আমাদের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখা, পশ্চিমবঙ্গের এক ধরনের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিকে যাওয়া এসবই আমার জীবনের বড় ঘটনা। ব্যক্তি হিসেবে বড় ঘটনা বলতে হবে, ধরো আমার প্রথম কবিতার বইটা যখন বেরুলো সেটা। এর চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত পারসোনালাইজড ঘটনাগুলোর কথা নাই বা বলি।

চান্দ্রা গ্রামে শিক্ষাজীবনের শুরু। অনেক ক্ষেত্রে শৈশব-শৈশবের পরিবেশ কবি-লেখকদের লেখালেখিতে বিশেষ ভ‚মিকা পালন করে। আপনার কবিজীবনের পটভ‚মি রচনায় চান্দ্রা গ্রামের স্মৃতি জানতে চাই ।

নীরেন্দ্রনাথ : আমার শৈশবের পুরোটাই কেটেছে প‚র্ববঙ্গে, ঠাকুরদা আর ঠাকুমার কাছে। ঠাকুরদা কর্মজীবন কাটিয়েছেন কলকাতায়। তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে কলকাতা এমন একটি শহর, যেখানে রুজি-রোজগার, লেখাপড়া ইত্যাকার কারণে যেতে হয় কিন্তু ওখানে থাকতে নেই, থাকার জন্য শ্রেষ্ঠ হলো গ্রাম। বলতেন, আসলে কোনো বড় শহরেই থাকতে হয় না। কারণ, বড় শহরে মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় না। এই কারণে কর্মজীবন শেষে ৫০ বছর বয়সে কলকাতার পাট চুকিয়ে ঠাকুরদা দেশের বাড়ি চান্দ্রা গ্রামে থিতু হয়েছিলেন। তবে আমার বাবা কলকাতাতেই থাকতেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, সেখানকার একটি কলেজে ভাইস প্রিন্সিপালও ছিলেন। ফলে কলকাতায় আমাদের একটা বাসাবাড়ি রাখতেই হতো, কোনো উপায় ছিল না। আমার যখন দুই বছর বয়স, আমার মা তখন বাবার কাছে চলে এলেন, কলকাতায়। মা ভেবেছিলেন আমায় নিয়েই কলকাতা যাবেন। কিন্তু ঠাকুরদা-ঠাকুমা ছাড়লেন না আমাকে, তাঁদের সঙ্গে গ্রামেই রইলাম আমি। আমার ঠাকুরদার নাম লোকনাথ চক্রবর্তী। আমরা সবাই নাথ। তাই আমি মজা করে বলি, আমি নাথ বংশের শেষ কবি রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ তার পরেই আমি নীরেন্দ্রনাথ।

তো, যা বলছিলাম, আমার ডাকনাম খোকা। মা মাঝেমধ্যেই আমাকে কলকাতায় পাঠানোর জন্য কান্নাকাটি করে ঠাকুমাকে চিঠি লিখতেন যে খোকাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। তবে গ্রামে আমার ছিল মহা স্বাধীনতা ইচ্ছেমতো দৌড়ঝাঁপ করছি, যখন তখন গাছে উঠছি; গ্রামে আপন মনে নিজের মতো করে বেড়ে উঠছি। তাই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আসার কোনো ইচ্ছে আমারও ছিল না। এসবই কবি হিসেবে আমাকে তৈরি করেছে। বলতে গেলে এখনো শৈশবকে ভাঙিয়েই লিখে যাচ্ছি আমি। যে কয়েক বছর গ্রামে ছিলাম দেখেছি কখন ধান ওঠে, কীভাবে সেই ধানে মলন দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, প‚র্ববঙ্গে কষ্ট করে বীজতলা তৈরি করতে হয় না, এটা আপনাতেই তৈরি হয়; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বীজতলা বানাতে হয়। সব মিলিয়ে জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে আজ বলতে চাই, এ জীবনে যা লিখছি, তার পেছনে শৈশবের অবদান অসামান্য।

আপনি পেশায় সাংবাদিক ছিলেন এবং সাংবাদিকতার প্রয়োজনে প্রচুর গদ্য লিখতে হয়। পিতৃপুরুষ তো ভীষণ আলোচিতও হলো। আপনার যাপিত জীবনে সাংবাদিক ও কবির দ্বৈরথটা কেমন?

নীরেন্দ্রনাথ : আমি যখনই গদ্য লিখতে বসি তখনই মনে হয় কবিতা থেকে চুরি করে আমি সময় দিচ্ছি গদ্যকে। কিন্তু আগেই বলেছি গদ্য লিখতে আমার ভালো লাগে না। দেখুন, এই ভদ্রমহিলা (সামনে বসে থাকা বর্ষিয়ান আসমা আক্তারকে দেখিয়ে) আমার গদ্যের অনুরাগী পাঠিকা। তিনি আমার বই দুখানা কিনে এনেছেন, গদ্যের বই, একই বই, এসেছেন আমার স্বাক্ষর নেবেন বলে। কিন্তু কী করবো, আমি যখনি গদ্য লিখতে বসি আমার মনে হয় এই সময়টা আমার কবিতাকে দেয়া উচিত ছিল। কবিতার যেটা প্রাপ্য সেই সময়টা চুরি করে এনে গদ্যকে দিচ্ছি, আমার গদ্য লিখতে ভালো লাগে না। আমি আবারো স্পষ্ট করে বলছি, গদ্য লিখতে আমার ভালো লাগে না, আমার মনে হয় আমি অন্যের ভাষায় কথা বলছি। গদ্য আমার নিজের ভাষা না।

অনেকদিন আগে আনন্দবাজারে রবিবাসরীতে দেয়া একটা সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় কবিতাই আমার মাতৃভাষা।’ সারা জীবনে তো গদ্যও লিখেছেন প্রচুর। গদ্য লিখতে আপনার কেমন লাগে ?

নীরেন্দ্রনাথ : আমি মনেই করি কবিতা আমার মাতৃভাষা। গদ্য নয়। গদ্য আমি বাধ্য হয়ে লিখি। খবরের কাগজে কাজ করার কারণে লিখতে হয়েছেও প্রচুর। কিন্তু কেবলই মনে হয়, কবিতাকে ফাঁকি দিয়ে, তার থেকে সময় চুরি করে নিয়ে আমি গদ্যকে দিচ্ছি। গদ্য লিখতে আমার ভালো লাগে না।

আপনি এত অসুস্থ থেকেও কবিতা লেখার প্রচুর ঝোঁক, আরও কবিতা লিখতে চান। আপনার মনে হয়, যে সময়টুকু জীবনের কবিতাকে দিলেন, আরও বেশি দেয়া উচিত ছিল?

নীরেন্দ্রনাথ : অবশ্যই। আরও অনেক বেশি দেয়া উচিত ছিল। যত সময় দেয়ার দরকার ছিল তা দিতে পারিনি। তবে আমার মনে হয় না আমি কম লিখেছি। নম্বরপ্রথায় আমার আস্থা নেই। যা করেছি, তা পাঠকেরাই, অনুজ কবিরাই বলবে।

আপনার প্রায় সব কবিতাই একটা না একটা গল্প থাকে। কবিতায় গল্প বলার প্রকৌশর কীভাবে রপ্ত করেন ?

নীরেন্দ্রনাথ : তবে কবিতায় গল্প বলার বিষয়ে কি জানো, সম্পূর্ণ গল্পটা তো আর আমি কবিতায় ধরে দিতে পারব না। গল্পের একটা আভাস আছে, একটা ইঙ্গিত আছে আমার কবিতায়। একটা আন্দাজ দিতে পারব। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, আমাদের বাংলা সাহিত্যের কবিতা সেই গোড়া থেকেই গল্প বলে। মহাভারত পুরোটা জুড়েই গল্প আর গল্প। একগাদা গল্পের সমষ্টি। আমাদের মঙ্গলকাব্য গল্প ছাড়া আর কি! আর সেগুলো তো পদ্যেই লেখা। ছন্দে লেখা গল্প।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সব সময়ই কল্পনার অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু আপনার কবিতা অনেকাংশেই সমাজবাস্তবতানির্ভর। –এ বিষয়ে বলুন।

নীরেন্দ্রনাথ : ‘কবিতা কল্পনালতা’-য় আমি বিশ্বাস করি না। আমি এমন কোনও মানুষ নিয়ে লিখিনি যাকে আমি দেখিনি, যার কথা আমি শুনিনি বা যে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এমন কোনও রাস্তা নিয়ে আমি লিখিনি যার ধুলো আমাকে স্পর্শ করেনি। এমন কোনও গাছ নিয়ে লিখিনি যে গাছ আমি চিনি না । তবে কবিতার বাড়তি একটা ব্যাপার থাকে যেটুকু বলছি, শুধু সেইটুকুই বলছি কি? যদি কবিতার মধ্যে বাড়তি কোনও ব্যঞ্জনা উঁকি না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে সে লেখা হয়নি।

আপনার কথনভঙ্গি! গদ্যের চলনে অন্তমিলের মৌলিক খেলা! তাই নয় কি ?

নীরেন্দ্রনাথ : আসল কথাটা তা নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, লিরিক কবিতা, লিরিক কবিতায় গল্প বলার চলনটা ছিলো না। লিরিক কবিতার আমরা একটা ভুল ব্যাখ্যা করি। লিরিক কবিতাকে আমরা বলি গীতিকবিতা। না গীতিকবিতা নয়, এটা পারসোনালাইজড পয়েট্রি।

পারসোনালাইজড মানে কি কাস্টোমাইজড বলতে চাচ্ছেন?

নীরেন্দ্রনাথ : একেবারে ব্যক্তিগত উচ্চারণ বলতে যা বোঝায়। নিজের মতো। এখানে গদ্যের মধ্যেও কবিতার সেই গীতসুধাটা থাকে। তো সে অর্থে আমি কোনো নতুন কাজ করিনি। যেটা করেছি, সেটা হলো আমি আমার ভাষায় করেছি, এবং আমি মনে করি, আমি যদি গল্প ঢুকিয়েও থাকি কবিতার মধ্যে সেটা অন্যায় করিনি।

আপনার স্বাতন্ত্রটা কোথায়? তাহলে কবিতাই ধরে নিচ্ছি।

নীরেন্দ্রনাথ : একটু দাঁড়াও। পাঁচালির গল্পটা বলে নিই। বলছি আমি যা করেছি তা-ও। পাঁচালিতে কী রয়েছে! একটা পরিবার খুব অশান্তিতে ভুগছে, পরিবারের যিনি শ্মশ্রুমাতা, শাশুড়ীঠাকরুন, তিনি বনে গেছেন আত্মহত্যা করতে। তারপর সেখানে বনলক্ষ্মীর সাথে দেখা। বনলক্ষ্মী জিজ্ঞেস করছে, বনে এসছো কেন? শাশুড়ী ঠাকরুন বলছে, আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি। কেন? বলছে যে আমার সাতটা ছেলে, সাতপুত্র, কর্তা হয়ে, সাতপুত্র সাতহাঁড়ি হয়েছে এখন, সতত বঁধুরা মোরে করে জ্বালাতন। কেমন! বনলক্ষ্মী বললেন তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বুড়িবারে সন্ধ্যাকালে মিলি বামাগন, বুড়িবার মানে বৃহস্পতিবার, বামাগণ মানে নারীগন, সকলে লক্ষ্মীর পূজা করো আয়োজন। তাহলে দেখবে সংসারে আবার শান্তি ফিরে আসবে। এটা গল্প ছাড়া আর কি! গল্প পুরনো ব্যাপার আর কবিতার মধ্যে গল্প বলাটা নতুন কিছু না।

বাংলা কবিতার গত শতকের পর থেকে আমরা পরিষ্কার একটি বিভাজক রেখা দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ নামের বটবৃক্ষকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন অনেকেই অথচ, জীবনানন্দের প্রভাবের কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই ।

নীরেন্দ্রনাথ : জীবনানন্দ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারও করেননি, নকলও করেননি, নিজে একটা আলাদা ভাষা, বলা ভালো নিজের ভাষা তৈরি করেছেন, যেটা তার পরে আমরাও করার চেষ্টা করেছি। আমার জীবনে, সত্যি কথাটা বলি তাহলে! আমি কি একটা মরা কাঠ! এই যে এইটের মতো! তা তো নয়। এই কাঠে মারলাম। এর সার নেই। সাড়া নেই। এ কারো দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। কিন্তু আমি একটা মরা কাঠ না, আমি একটা জ্যান্ত গাছ। জ্যান্ত গাছ সবকিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। রোদ্দুরের প্রভাব একটা জ্যান্ত গাছের ওপরে পড়ে। বৃষ্টির প্রভাব একটা জ্যান্ত গাছের ওপরে পড়ে। এই ছ’টা ঋতুর প্রত্যেকটার প্রভাব একটা জ্যান্ত গাছের ওপরে পড়ে। আমার ওপরে কার প্রভাব আছে যদি এই প্রশ্ন কেউ করেন, আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি, আমার ওপরে কার প্রভাব নেই ভেবে দেখুন। আমার জীবনে যাদের সান্নিধ্য সঙ্গে কথা বলে গেলেন, আমার গদ্য এত ভালোবাসেন বললেন, এই যে তুমি এত বড় প্রশ্নমালা নিয়ে, দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছো, এরও প্রভাব আমার মধ্যে পড়ছে। আমার মধ্যে আমার অগ্রজ কবিদের প্রভাবও আছে। কিন্তু একজন কবির কাজ সেটাকে, সেই প্রভাবকে নিজের করে নেয়া। একটা গাছ যা করে, একটা জ্যান্ত গাছ। সত্য কথাটা তীব্রভাবে বললেন।

‘উলঙ্গ রাজা’ কবিতাটি লেখার আইডিয়াটা মাথায় কীভাবে এলো ।

নীরেন্দ্রনাথ : ‘উলঙ্গ রাজা’ কবিতাটি যখন লিখলাম, তারও বহু আগে আমি ঠাকুমার মুখে এর গল্পটি শুনেছিলাম। জেনেছিলাম যে কোনো এক রাজাকে এক শিশু বলছে, রাজা তুমি তো উলঙ্গ। পরে জেনেছি এটা হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্প। গল্পটি আমার ভেতরে অনেক দিন ছিল। একসময় চারপাশের নানা অনাচার দেখে আইডিয়াটা এল।

‘উলঙ্গ রাজা’র জন্য পেয়েছেন আকাদেমী পুরষ্কার, সেই কবিতায় যে সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশুকে খুঁজছিলেন, যে বলবে, ‘রাজা, তোমার কাপড় কোথায়?’ তাকে কি দেখেছেন আপনি আপনার জীবনে? –এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

নীরেন্দ্রনাথ : বাচ্চারা তো এতো সব ধান্দাবাজি বোঝে না আমাদের মতো। আমরা বড় যত হই, তত ধান্দাবাজ হই। কার প্রশংসা করবো, তার কাছ থেকে আমার কিছু পাবার আছে কি-না এসব ভেবে কাজ করি, চারপাশ কতক চাটুকারের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গেছে, এরা আমাদের মন রেখে কথা বলে। বাচ্চারা এসবের ধার ধারে না, এই কারণে সত্য বলতে তাদের কোন বাঁধা নেই, সত্য কথাটা একমাত্র তারাই বলে। তো, এটা যেমন হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্পে এটা আছে, এই যে একই গল্পের নানান ভার্সন নানান ভাষায় ছড়িয়ে আছে, চালাক জোলা আর বোকা রাজার গল্প, আসলে কোন রকম কাপড় নেই, সে কাপড় পরাবার একটা ভঙ্গি করে। হাওয়ায় হাত ঘুড়িয়ে, রাজাকে বোকা বানিয়ে টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

আপনার সব থেকে জনশ্রুত যে কবিতা ‘অমলকান্তি’, সেটি দু’বাংলায় আবৃত্তিশিল্পীরা বহুবার আবৃত্তি ও পাঠ করে। সেই অমলকান্তি কি আপনি নিজেই? –এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

নীরেন্দ্রনাথ : অমলকান্তি আমার বন্ধু। ইশকুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। এভাবেই তো কবিতাটা শুরু, এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। আমার স্কুলের যে বন্ধু তার নাম অমলকান্তিই বটে। গরীব ঘরের ছেলে। একদিন, খেলার মাঠে বসে ময়দানে কথা বলছিলাম, নিজেদের মধ্যে, কে কী হতে চায়! কেউ মাস্টার হতে চায়, কেউ ডাক্তার হতে চায়।

অমলকান্তি রোদ্দুরই হতে চেয়েছিল? বড় বেশি কাব্যিক। বড় বেশি কাব্যময়তা…

নীরেন্দ্রনাথ : কিন্তু ও যে রোদ্দুরই হতে চেয়েছিল। গরীব ঘরের ছেলে, বস্তিতে থাকতো। এমন একটা বস্তিতে থাকে যেখানে রোদ্দুর ঢুঁকতো না। ফলে ওর কাছে রোদ্দুর একটা প্রিয় জিনিস। কিন্তু সেই রোদ্দুরটা সে পাচ্ছে না। সে নিজেই রোদ্দুর হয়ে যেতে চাইছে।

বাংলাদেশে কাদের কবিতা আপনার ভালো লাগে?

নীরেন্দ্রনাথ : আল মাহমুদ। অসম্ভব ভালো কবি তিনি। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার মত মেলে না। তাতে কী, ‘একবার পাখিদের ভাষা যদি শেখাতেন সোলেমান পয়গম্বর’এ রকম চরণ যিনি লিখতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান কবি। তাঁর মতামত যা খুশি তাই হোক, সেসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হকও ভালো কবি ছিলেন। এছাড়া অনেক আগে বাংলা একাডেমিতে বসে একটা বাচ্চা ছেলের কবিতা শুনেছিলাম। অল্প বয়সে মারা গেছে সে আবুল হাসান। খুবই ভালো কবি! ওর কবিতা আমার ভালো লাগে।

অনেক তরুণ কবির ছন্দে হাতেখড়ি হয় আপনার কবিতার ক্লাস পড়ে। আপনি হলেন কবিতার শিক্ষক, ছন্দের শিক্ষক।

নীরেন্দ্রনাথ : ছন্দ আসলে সব কিছুতেই আছে। একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এর মধ্যে যেমন ছন্দ আছে, তেমনি পাথরে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পা টলে গেল যার তারও একটা ছন্দ আছে। কথা হলো, প্রথাগত ছন্দটা জেনে রাখা ভালো। কিন্তু এর দাসবৃত্তি করা ভালো নয়। বই পড়তে হবে ছন্দ সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়ার জন্য। তবে শিখতে হবে নিজের মতো করে। আর ছন্দ শেখার পর ওটা ভুলে যেতে হবে। ছন্দ কাজ করবে ভেতরে ভেতরে, অত স্পষ্টভাবে তাকে টানার দরকার নেই।

আপনার এত দীর্ঘ কবিজীবন, এত মানুষ, এত দেশ দেখেছেন, এত অভিজ্ঞতা এর কতখানি আপনার সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করছেন?

নীরেন্দ্রনাথ : জীবনে অনেক পেয়েছি, তার এক আনাও দিতে পারিনি। কবিতাভাবনা মাথায় যা আসে, তার ছ’পয়সাও কবিতার মধ্যে আসে না। বড়দের কাছে যেমন পেয়েছি, তেমনই বয়সে ছোট এমন অনেকের কাছেও পেয়েছি অনেক কিছু। এ জীবনে এমন অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ রইলুম।

তরুণ কবি-লেখকদের জন্য আপনার কোনও উপদেশ বা পরামর্শ?

নীরেন্দ্রনাথ : অনেকেই ভাল লিখছে। এদের পরামর্শ দেওয়ার মতো বোকামি করব না। গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করার পর একবার গৃহে এসেছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর পুত্র রাহুলকে বলেছিলেন বুদ্ধের অনেক সম্পদ আছে, তাঁর কাছ থেকে তা চেয়ে নিতে। সেই মতো রাহুল বুদ্ধের কাছে সম্পদ চাইলে বুদ্ধ বলেছিলেন আত্মদীপ ভব। নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করো। কবি-লেখকদেরও নিজেই নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করতে শিখতে হয়।

কবি, লেখক, সাংবাদিক। জন্ম : ২১ এপ্রিল ১৯৭৭ সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ ৩টি। কাব্যগ্রন্থ : যুদ্ধ কী করবো আমি!(২০০৮), আকাঙ্ক্ষার জলশয্যা (২০১১)। গল্পগ্রন্থ : চার দেয়ালের গল্প (২০১২)।

সম্পাদনাগ্রন্থ : কাব্য অভিযাত্রী হাসানআল আব্দুল্লাহ (২০১৭)।দু’টি ছোটকাগজ সম্পাদনা করেন- ‘অনুভূতি’ ও ‘রূপান্তর’।

যোগাযোগ: ৫০ আজিজ সুপার মার্কেট নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০,বাংলাদেশ।

Cell : +88 01712024655(BD.)

+91 7595911555(IN.)