ভাবনা শুরু : অস্তিত্বের ‘উদ্দেশ্য’ ও নাস্তিকের প্রশ্ন

আমরা সবাই ছোটবেলায় বিদেশি লোক-কাহিনীর সেই ছোট্ট জঙ্গলবাসী মেয়ে রেড রাইডিং হুড-এর কথা পড়েছি, যাকে ধরে খাবে বলে বনের এক নেকড়ে চাদর মুড়ি দিয়ে তার ঠাকুমার রূপ ধরে তার কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়েছিল। ছোট্ট মেয়ে যখন জিজ্ঞেস করল, ও ঠাকুমা, তোমার দাঁতগুলো অত বড় বড় কেন গো, নেকড়ে তার উত্তরে বলেছিল, কেন হে, তোমাকে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবার পক্ষে সে তো ভালই হবে! ওই ছোট্ট মেয়ের পক্ষে মর্মান্তিক উত্তরই বটে। তবে কিনা, ঋষি অ্যারিস্টোটল ঘটনাটা জানতে পারলে হয়ত খুশি হয়ে নেকড়ে বাবাজির পিঠ চাপড়ে দিতেন, কারণ, সে অন্তত তার বড় বড় দাঁতগুলোর অস্তিত্বের একটা ‘উদ্দেশ্যমূলক কারণ’-এর কথা স্বীকার করেছে, জীবনকে অর্থহীন বলে মেনে নেয় নি। জগত-সংসারের মধ্যে অর্থ সরবরাহকারী এই রকম ‘উদ্দেশ্যমূলক কারণ’-কে অ্যারিস্টোটল যে নাম দিয়েছিলেন, আজকের দর্শনবেত্তারা ইংরিজিতে তার তর্জমা দাঁড় করিয়েছেন ‘ফাইনাল কজ’ — বাংলায় হয়ত ‘পরমকারণ’-ও বলা চলতে পারে। অ্যারিস্টোটল বলতেন, সমস্ত ঘটনার পেছনে আমরা যে ‘কারণ’ খুঁজি, সেই ‘কারণ’ আসলে চার রকমের …………

উঁহু, না। ‘কারণ’ নিয়ে কে কী বলেছেন সেইসব নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত চর্চায় আমরা আরেকটু পরে ঢুকব, তার আগে এখন এ নিয়ে দুচারটে অতি সাধারণ কথা ভেবে নেওয়া যাক। জীবনের ‘অর্থ’ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর মত সময় অল্প দুচারজন তত্ত্বজ্ঞ ছাড়া আর প্রায় কেউই পায় না, তবু বোধহয় আমরা সকলেই কখনও না কখনও এ নিয়ে অল্পবিস্তর ভেবেছি, বিশেষত সংকটের মুহূর্তে। এমনিতে আমরা যে এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাই না, তার কারণ এই নয় যে আমরা জীবনের কোনও ‘অর্থ’ হতে পারে বলে বিশ্বাস করি না, বা, অর্থ থাকলেও তার কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। হয়ত জিজ্ঞেস করলে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু আসলে জীবনের অর্থ একটা আছেই এবং তার গুরুত্ব এমনই প্রশ্নাতীত যে আদৌ ও নিয়ে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট না করে নিজের রোজকারের কাজকর্মগুলো ঠিকঠাক করে যাওয়া উচিত – এ ব্যাপারে আমাদের মনোভাবটা বোধহয় খানিকটা এই রকম। এই অবস্থান থেকেই আমরা জৈবিক ক্রিয়াকর্ম করি, রুটি-রুজির সন্ধান করি, সন্তানপালন করি, সামাজিকতা করি, আমোদপ্রমোদ করি। কেউ কেউ আমাদের ব্যক্তিক/পারিবারিক বেঁচে থাকাকে গোষ্ঠী বা দেশ বা প্রজাতি বা সমগ্র প্রাণিকুলকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যের পায়ে উৎসর্গ করতে চান, কিন্তু সেখানেও মূল অবস্থানটা সেই একই। বেঁচে থাকা আর বাঁচিয়ে রাখার গুরুত্ব আমাদের কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান, সে অবস্থান নিয়ে আমরা সাধারণত প্রশ্ন তুলি না (যাঁরা হত্যা বা আত্মহত্যা করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কি কখনও এ অবস্থান থেকে একটুখানি সরে যান ?)। কিন্তু, যেমনভাবে আমরা আমাদের চারিদিকের সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাই, কারণ জানতে চাই, সেই বিমূর্ত নির্মোহ জিজ্ঞাসার অর্গল খুলে দিলে তখন যুক্তির নিজস্ব নিয়মে আমাদের অদম্য জীবন-তাড়না ছাপিয়ে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন ভেসে ওঠে। আমি না হয় উদ্দেশ্যপূর্ণ পদার্থ, সেটা নিজের ভেতরে টের পাই, আর ঠিক আমারই মত যারা তাদেরও উদ্দেশ্যপূর্ণ পদার্থ বলে ধরে নিতে অসুবিধে নেই। অন্য প্রাণিরা, যেমন, যে গরুটা একমনে ঘাস খাচ্ছে বা বাছুরকে দুধ দিচ্ছে কিম্বা আক্রমণকারী শ্বাপদের হাত থেকে সন্তানকে বাঁচাবার জন্য রুখে দাঁড়াচ্ছে, তাদের আচরণেও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, মানুষের চেয়ে একটু নিচুদরের বলে মনে হলেও। এমন কি, শরীরের ক্ষতে উড়ে এসে জুড়ে বসা জীবাণু বা আলোর দিকে বেঁকে যাওয়া উদ্ভিদকেও হয়ত কিঞ্চিত টেনেটুনে উদ্দেশ্যপূর্ণের দলে টানা যায়। কিন্তু, এই যে চারিদিকে আমাদের ঘিরে থাকা জল বাতাস মাটি পাথর, এরা জড়বস্তু অথচ এদের ছাড়া আমি বাঁচব না, এদের তবে অস্তিত্বের কারণ কি, এরা আদৌ আছে কেন? একই প্রশ্ন করা যায় গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা সম্পর্কেও। এসব প্রশ্ন অবশ্য প্রথমে অদ্ভুত এবং অর্থহীন মনে হতে পারে। কেউ ভাবতে পারেন, বিভিন্ন জড় ও জীব কীভাবে সৃষ্টি হল সে তো বিজ্ঞান অনেকটাই জানিয়েছে, বাকিটাও নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে জানিয়ে দেবে, তাহলে আর এ সব ‘কেন আছে’ এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কীসের?

এখানে ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ‘কীভাবে’ আর ‘কেন’ এই দুটো প্রশ্ন আমরা অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করলেও, আসলে প্রশ্ন দুটো আলাদা। বিজ্ঞানের দর্শনের ভাষায় প্রথম প্রশ্নের চরিত্র ‘মেক্যানিক্যাল’, দ্বিতীয় প্রশ্নের চরিত্র ‘টেলিওলজিক্যাল’ (কথাদুটোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরের অংশেই আসছে)। আমি ‘কীভাবে’ ভাত খাই তার উত্তর হবে, “নিজের গ্যাঁটের পয়সায় দোকান থেকে চাল কিনে নিয়ে এসে ভাল করে তা সেদ্ধ করে তরকারির সাথে মাখিয়ে হাত দিয়ে গোল্লা পাকিয়ে মুখে ফেলে চিবোই”। আর, আমি ‘কেন’ ভাত খাই তার উত্তর হবে, “পেট ভরাবার জন্য খাই, এবং ভাল লাগে বলেও খাই”। বোঝা যাচ্ছে, দুটোর গুরুতর তফাত আছে ।মানুষ আর জীবজন্তুর আচরণ বা তাদের শরীরের অংশবিশেষ সম্পর্কে এই ‘কেন’ প্রশ্নটা যত ভালভাবে করা যায়, জড়বস্তু সম্পর্কে ঠিক সেভাবে নয়। ওই ওপরের গল্পের নেকড়ে যখন বলেছিল যে তার বড় বড় দাঁত আছে কারণ তাতে চিবোবার সুবিধে হয়, তখন তার কথা নিষ্ঠুর লাগলেও যুক্তির দিক থেকে মোটেই বেঠিক লাগেনি। একই রকম ভাবে আমরা বলতে পারি, আমাদের পা আছে চলাচলের ক্ষমতা দেবার জন্য, যকৃত আছে খাবার হজম করানোর জন্য, গাছের ক্লোরোফিল আছে তার খাদ্য তৈরির জন্য, সাপের বিষ আছে আত্মরক্ষার (বা শিকার ধরার) জন্য। এখন, এই সব প্রাণিরা ঠিক কীভাবে পা বা যকৃত বা ক্লোরোফিল বা বিষ পেল সেটা যদি আমরা অন্ধ উদ্দেশ্যহীন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়ে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি তো সেই জ্ঞানটা নিশ্চয়ই খুবই কাজের হবে, তবে কিনা, সেটা কিন্তু মোটেই ওই ‘কেন’-গুলোর উত্তরের বিকল্প হবে না, বরং ওই আগের ‘কেন’-গুলোর উত্তরগুলো মেনে নিয়ে তবেই সে জ্ঞানের অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ‘কীভাবে’ এবং ‘কেন’ — এই দুটো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একদমই পরস্পরের বিরোধী বা বিকল্প নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। যদি জীবজগত ছাড়িয়ে সমাজের দিকে তাকাই তাহলে কথাটা আরওই সত্যি বলে মনে হবে। তুমি ওকে চড় মারলে কেন? ওর অপমানের জবাব দেবার জন্য। লোকটা অমন গোগ্রাসে খাচ্ছে কেন? বোধহয় খুব খিদে পেয়েছে, কিম্বা তাড়া আছে বলে। ইংরেজরা ভারত দখল করল কেন? ভারতের সম্পদে ধনী হবে বলে। এর একটা উত্তরও অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে কি? না বোধহয়। আর, চড় মারা বা গোগ্রাসে খাওয়া বা দেশ দখল করা ইত্যাদি কীভাবে হয় সে প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের সঙ্গেও এর কোনও বিরোধ বা প্রতিযোগিতা হচ্ছে না।

অথচ, জড় বস্তুর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশ্নোত্তরের ফলাফল কী রকম অদ্ভুত হয় দেখা যাক। যদি বলি, কাল রাতে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল কুঁড়েঘরখানি ভেঙে আমার সর্বনাশ করবে বলে, বা, সূর্য আলো-তাপ দেয় পৃথিবীর প্রাণিকুলকে বাঁচাবার জন্য, বা, ছাত থেকে সিমেন্টের চাঙ্গড় খসে পড়েছিল আমার মাথাটা ফাটাবার বদ মতলব নিয়ে, তাহলে সবাই হেসে উঠবে, যদি এরা সত্যি সত্যিই এইসব করে থাকে তাহলেও। বলবে, ধুস, এরা তো সকলেই জড় পদার্থ, এদের কোনও মতলব বা উদ্দেশ্য থাকা অসম্ভব। ঝড় ওঠে জল-হাওয়া-তাপের নিজস্ব অন্ধ নিয়মে, সূর্য আলো-তাপ দেয় অন্ধ পারমাণবিক বিক্রিয়ার কারণে, আর সিমেন্টের চাঙ্গড় খসে পড়ে কংক্রিটের ভেতর ফাটল সৃষ্টি হলে। অতএব, এইটা জলের মত পরিষ্কার যে,জড়বস্তুর ক্ষেত্রে শুধু ‘কীভাবে’ এই প্রশ্নটাই করা যায়, এবং যখন ‘কেন’ এই প্রশ্ন আদৌ করাও হয়, তখন আসলে ওই অর্থেই তা করা হয় ।

এখন, এই যে আমরা জৈব ও অজৈব জগত সম্পর্কে ঠিক একই রকম প্রশ্ন করতে পারছি না, আমাদের এই অক্ষমতার ফলাফল ও তাৎপর্যটুকু তাহলে এবার খতিয়ে দেখা যাক। আমাদের তরফে এ অক্ষমতার একটা সহজ প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে যে, ঠিক আছে, বিজ্ঞানের কাজ হল, যে জগতটা আমাদের সামনে আছে তাকে ঠিকঠাক জানা, নিজের খুশি মত একটা জগত তো আর বানিয়ে নেওয়া যায় না! কাজেই, জগতটা ঠিক যে রকম আমাকে সেটাই জানতে এবং মানতে হবে, জগতের অমুক জিনিসটা মোট্টে ভাল্লাগে না বলে কাঁদুনি গাওয়াটা কাজের কথা নয়। অতএব, জীবজগতে উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণ (ও সংগঠন) আছে এবং জড়জগতে নেই – এই কথাটা সোজাসুজি মেনে নিলুম, মিটে গেল মামলা। কিন্তু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এ চর্চায় উপস্থিত থাকলে হয়ত মুচকি হেসে বলতেন, তাইলে দুইখান কথা আস্সে। জীব ও জড় তো একই জগতের বাসিন্দা, তাদের গুণাগুণ আলাদা হতেই পারে, কিন্তু এত মৌলিক প্রশ্নে এই রকম বিকট তফাত হবে কেন? আর যদি বা কোনও গতিকে তা হল, তো জগতে জড় পদার্থ এত বেশি হল কেন, আর সজীব সচেতন পদার্থ এত নগণ্য হল কেন? গোটা জগতই যদি মোটের ওপর উদ্দেশ্যহীন হয় এবং তা থেকে যদি অন্ধ অচেতন প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যপূর্ণ সচেতন জীব সৃষ্টি হয়, তবে তো জীবন ও চেতনার অস্তিত্বও শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনই হবে! যদি গোটা জগতই অচেতন উদ্দেশ্যহীন হত, কিম্বা গোটা জগতই সচেতন সজীব হত, কিম্বা জগতে সচেতন-অচেতন কোনও পদার্থই আদৌ না-ই থাকত, কোথায় ঠিক কী অসুবিধেটা হত? ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে অবশ্য, প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা। যা যা হয়েছে এবং যা যা হয়নি, সেই সবই যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আর ঈশ্বরের কোন ইচ্ছে কেন বা কখন হবে সেটা জিজ্ঞেস করা যখন নিষিদ্ধ, অতএব কোত্থাও কোনও সমস্যা নেই। তাছাড়া, এমনও তো হতে পারে যে, ঈশ্বর হয়ত জড় ও জীব সহ বাকি গোটা জগতটাই বানিয়েছেন শুধু মানুষের সেবা করার জন্যই!

বলা বাহুল্য, এ রকম চিন্তা মানব-ইতিহাসের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে মানুষকে স্বস্তি ও তৃপ্তি দিলেও, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অগ্রগতির ফলে শেষ পর্যন্ত তা হাসিঠাট্টার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অষ্টাদশ শতকীয় যুক্তিবাদী দার্শনিক ভোলতেয়রের কল্পবজ্ঞান-গল্প ‘মাইক্রোমেগাস’ এই রকম বিদ্রূপের এক বিখ্যাত দৃষ্টান্ত। সিরিয়াস নক্ষত্রের চারদিকে ঘুরতে থাকা এক গ্রহের দৈত্যাকার বুদ্ধিমান প্রাণি হল এই মাইক্রোমেগাস, সে মহাবিশ্ব পর্যটন করতে করতে পৃথিবীতে এসে পড়ে এবং এক দল পণ্ডিতের সাথে তার মোলাকাত হয়। সে দলের এক ধর্মতাত্ত্বিক সগর্বে দাবি করে যে, মাইক্রোমেগাস ও তার মত সব প্রাণিদেরকে তাদের নিজস্ব গ্রহ-তারা সমেত ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন শুধু মানুষের সেবা করবার জন্য এবং এ কথা নাকি সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস রচিত খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রে পরিষ্কার করে লেখা আছে! তার তুলনায় আকৃতিতে পোকার মত ক্ষুদ্র এই ‘মানুষ’ নামক প্রাণিদের বচন শুনে মাইক্রোমেগাস অট্টহাস্য করে ওঠে, কিন্তু পণ্ডিতের বিশ্বাস টলাতে পারে না। এ নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিক ও যুক্তিবাদীদের আকর্ষণীয় বিতর্ক আমরা একটু পরে সবিস্তারে হাজির করব। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখা যাক, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা বার বারই ধর্মতাত্ত্বিকদের বক্তব্য যুক্তি-তথ্য-প্রমাণ সহযোগে খণ্ডন করেছেন, কিন্তু তার বিনিময়ে স্বেচ্ছায় এক দার্শনিক দণ্ড ভোগ করেছেন – জগত ও জীবনের যে শেষ পর্যন্ত কোনও অর্থ নেই, এ কথা তাঁরা মেনে নিয়েছেন, যদিও সেটা আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী, এবংসে নিয়ে তাঁদের নিজেদের মানসিক অস্বস্তিও প্রায়শই টের পাওয়া যায়।

এখন আমার আকুল প্রশ্ন, যে জীবনকে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেইখুব গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নিই, তাকে শেষ পর্যন্ত অর্থহীন বলে মেনে নিতে কি আমরা বাধ্য, যদি আমরা ধর্ম বা ঈশ্বর না মানি? এ প্রশ্ন নিয়ে কোনও ভুল বোঝাবুঝি চাই না, কাজেই, নাস্তিক ও যুক্তিবাদীরা ‘জগত ও জীবনের অর্থহীনতাকে মেনে নেন’ বলতে আমি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছি সেটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। এ সতর্কতা হয়ত বা জরুরি, কারণ, ‘জীবনের অর্থহীনতা’ কথাটার সঙ্গে অনেক সময় সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ইঙ্গিত জড়িয়ে থাকে। ‘ওই লোকটা জীবনের অর্থ স্বীকার করে না’ – এ কথার অর্থ অনেক সময় এই হতে পারে যে, লোকটার সামনে কোনও মহান আদর্শ নেই, সে নিজের ও অপরের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা অনুভব করে না, সে মূলত তাৎক্ষণিক তাড়না দ্বারা চালিত হয়, তার আচরণে পরিকল্পনা-শৃঙ্খলা-পরিশীলনের ছাপ নেই, এই রকম সব। আমি কিন্তু নাস্তিক যুক্তিবাদীদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ মোটেই করিনি, বা এমনও বলিনি যে জগত ও জীবনের অর্থ অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে এমন কোনও ইঙ্গিত দিয়েছেন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে। নিজেকে নাস্তিক ও যুক্তিবাদী বলে দাবি করেও এমন অভিযোগ করা যে আমার পক্ষে অসম্ভব, সেটা পাঠক নিশ্চয়ই বুঝবেন। কিন্তু, অন্য একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব। নাস্তিক যুক্তিবাদীদের মহত্ত্ব-নৈতিকতা-শৃঙ্খলাবোধ যে সমাজের একজন গড় মানুষের চেয়ে কম তা নয়, বরং এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তা বেশ খানিকটা বেশিই। কিন্তু, ধর্মবিশ্বাসী যেমন কোনও এক বিশেষ সুকর্মকে (বা দুষ্কর্মকে) এক ‘বৃহৎ’ তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে পারেন (সেটা আসলে ভুয়ো হলেও), নাস্তিকের সে সুযোগ নেই। যদিও এ জগতের প্রায় সবটাই জড়, প্রাণ ও চেতনা নগণ্য, তবু ধর্মবিশ্বাসী মনে করেন যে তিনি গোটা জগতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে শুধু ‘কীভাবে’ নয়, ‘কেন’ প্রশ্নটিও করতে পারেন, এবং সেই সুবাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ‘অর্থ’ বা ‘উদ্দেশ্য’ নিয়ে বৈধভাবে কথা বলতে পারেন। হতে পারে সে অর্থ বা উদ্দেশ্য নিছকই ‘ঈশ্বরের ইচ্ছা’, কিম্বা হয়ত জগতের অন্তর্লীন কোনও এক অতিবিমূর্ত মহালক্ষ্য। ধর্মবিশ্বাসীর কাছে কারুর কোনও এক বিশেষ কাজ বা আচরণ বা চিন্তা বা মতামতের ভাল-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হবে সেই মহাজাগতিক মাপকাঠিতে। তা যদি ওই বৃহৎ ‘অর্থ’ বা ‘উদ্দেশ্য’-র পক্ষে যায় তাহলে তা ভাল, আর বিপক্ষে গেলে খারাপ। যুক্তিবাদী নাস্তিকের কাছে কিন্তু নিজের সু বা কু কীর্তিকে এই রকম মহাজাগতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করবার কোনও সুযোগ নেই, তা তিনি যত মহৎ (বা ন্যক্কারজনক) কাজই করুন না কেন। তিনি একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করতে পারেন, কিম্বা হয়ত সমাজে বিরাট বদল এনে কোটি কোটি ক্ষুধার্তকে খাদ্য যোগানোর প্রয়াসও করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে সব সময় এইটা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, তাতে করে অচেতন জড়বস্তুতে ভরা এই গ্রহ-তারা-নীহারিকাময় ব্রহ্মাণ্ডের মোদ্দা পরিবর্তন বিশেষ কিছু হবে না। এমন কি, ওইসব মহান কাজের বদলে তিনি যদি পরমাণু বোমা দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীর সমস্ত নশ্বর জীবন নিকেশ করে ফেলতেন, তাতেও এ ব্রহ্মাণ্ডের ইতরবিশেষ কিছু হত না। তাঁর এ কাজের নিন্দে করতে গেলেও অন্তত আরও একটি মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে, কারণ, বাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর এই দুই ভূমিকার মধ্যে কোনও নৈতিক পার্থক্য মোটেই অনুভব করতে পারবে না। এবার আমার দুঃখটা আরেকটু পরিষ্কার হল কি? দুঃখের হলেও একে মেনে নিতে হবে, যদি তা সত্যি হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এটাই কি সত্যি? জগতের ঐশ্বরিক ‘উদ্দেশ্য’ বলে নিশ্চয়ই কিছু থাকতে পারে না, কিন্তু এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মধ্যে অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্য কিছু থাকতে পারে কিনা, সেটা মাঝে মাঝে ভাবি। এ প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করব, কীভাবে যুক্তিবাদীরা ধর্মতাত্ত্বিকদের বক্তব্য খণ্ডন করেন এবং সেই সুবাদে জগত ও জীবনের অর্থহীনতাকে মেনে নেন, কেন তা আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী, এবং এ নিয়ে তাঁদের অস্বস্তি কোথায় কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তারপর শেষে ভেবে দেখব, জীবনের অর্থকে অস্বীকার না করার কোনও দার্শনিক রাস্তা নাস্তিক যুক্তিবাদীর সামনে খোলা আছে কিনা। তবে তার আগে আপাতত আমাদের একটু ঝালিয়ে নিতে হবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি-দর্শনের দুই অতি পরিচিত ধারণা ‘টেলিওলজি’ এবং ‘মেক্যানিজম’, যেহেতু আমাদের পরবর্তী আলোচনায় সেগুলোর দরকার পড়বে।

‘টেলিওলজি’ এবং ‘মেক্যানিজম’ : কার্যকারণের দুরকম ব্যাখ্যান

জগত ও জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যে ‘কার্যকারণ’-এর ধারণার সাহায্য নিই, তার মোটের ওপর দুরকমের কাঠামো আছে। একটাকে বলে ‘মেক্যানিক্যাল’ বা যান্ত্রিক, আর একটাকে বলে ‘টেলিওলজিক্যাল’ বা উদ্দেশ্যমূলক (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুবাদটা যুৎসই হল কিনা পাঠক বিচার করবেন)। আগে বলা হয়েছে, তবু এবার আরেকটু ভেঙে বলি, কোনও ঘটনার কারণ হিসেবে যখন তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান বা অংশের নিজস্ব আলাদা আলাদা সরল ও অন্ধ নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়ার সমবায় ও ক্রমকে তুলে ধরা হয়, তখন সেটা হল গিয়ে ‘মেক্যানিক্যাল’ ধাঁচের ব্যাখ্যা। আর, কোনও ঘটনার কারণ হিসেবে যখন তার কোনও ভবিষ্যৎ পরিণতি বা সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয় তখন তাকে বলে ‘টেলিওলজিক্যাল’ ধাঁচের ব্যাখ্যা। ওপরে আছে, তবু আরেকটা উদাহরণ দিই। পাথর কেন পাহাড়ের ওপর থেকে সটান নিচে এসে পড়ে, বা গ্রহরা কেন তারার চারপাশে ঘুরে মরে, এর ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা যখন মাধ্যাকর্ষণের কথা বলি তখন সেটা হয় ‘মেক্যানিক্যাল’ বা যান্ত্রিক ধরনের ব্যাখ্যা, কারণ এখানে মাধ্যাকর্ষণের অন্ধ অচেতন আকর্ষণ দিয়েই সবটুকুর ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে, পাথর বা গ্রহের ‘উদ্দেশ্য’ ইচ্ছে অনিচ্ছে এইসবের কথা উঠছে না। কিন্তু ব্যাঙটা কেন লম্বা জিভ ছুঁড়ে পোকা ধরতে গেল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যখন আমরা বলি যে সে পোকা খেয়ে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতে চেয়েছিল, তখন সেটা হল ‘টেলিওলজিক্যাল’ ব্যাখ্যা, কারণ ব্যাঙটা এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের দেহের শক্তি খরচা করে স্বেচ্ছায় কাজটা করেছে। এই দুরকম কার্যকারণ-ব্যাখ্যার জন্য যে আলাদা আলাদা ঘটনাই লাগবে তা নয়, একই ঘটনারই দুরকম ব্যাখ্যা সম্ভব (ওপরে বলেছি, এই দুরকমের ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী নয়, প্রতিযোগীও নয়, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিপূরক) ।

একই ঘটনার দুরকম ব্যাখ্যার একটা উদাহরণ দিই।

আপনাকে জড়িয়ে উদাহরণ দেওয়া যাক, তাতে মনে রাখতে সুবিধে। ধরুন, আপনি এক উদ্দাম ফিটনেস-পাগল, এমনিতে অজাতশত্রু। জগতে আপনার শত্রু বলতে শুধু ক্যালোরি আর ট্র্যান্স ফ্যাট, আর বন্ধু বলতে ডায়েটারি ফাইবার। আরও ধরুন, আপনি এক ঝকঝকে সুন্দর সকালে ঘুম থেকে উঠে চিনিবিহীন এক কাপ লাল চা সহযোগে (আমার তো দু-চক্ষের বিষ) এক বাটি ছোলা-মুড়ি-কাঁচালঙ্কা যারপরনাই হৃষ্টচিত্তে উদরস্থ করছেন। এখন এই স্বর্গীয় দৃশ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমি যদি বলি, এ টি পি আর এ ডি পি নামক দুই অত্যাশ্চর্য রাসায়নিকের অদ্ভুত লীলার বলে আপনার উদ্যমী পেশিসকল আপনার দক্ষিণ হস্তের চর্মাবরিত অঙ্গুলিনিচয়কে বাধ্য করছে মুঠো মুঠো মুড়ি খামচা করে তুলে মুখগহ্বরে নিক্ষিপ্ত করতে, তাহলে সেটা হবে পাঁড় ‘মেক্যানিক্যাল’ ধাঁচের ব্যাখ্যা। আর, ওই একই ঘটনা সম্পর্কে যদি বলি, এই যে আপনি গতরাত্রের অতিথির আনা কালিয়া পোলাও বিষবৎ জ্ঞানে ফ্রিজবন্দি রেখে ‘মুড়িই স্বর্গ, মুড়িই ধর্ম’ অ্যাটিচ্যুডে বেচারা কাঁচালঙ্কাকে তীব্র আক্রমণ করছেন – তার পেছনের আসল গল্পটা হচ্ছে আপনি আপনার মধ্যপ্রদেশের সিক্স প্যাক-কে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেই আপাতত ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতে চান, সেটা হবে ‘টেলিওলজিক্যাল’ ধাঁচের ব্যাখ্যার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। সাধারণত ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-অ্যাস্ট্রোনমি এইসবের ক্ষেত্রে চলে প্রথমটা, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলে দ্বিতীয়টা, আর এ দুটোর মাঝামাঝি বিষয় যেমন জীববিদ্যার ক্ষেত্রে চলে দুটোই, সমান তালে। আগের উদাহরণগুলো একটু ঝালিয়ে নিলেই ব্যাপারটা জলের মত বোঝা যাবে। পাথর পড়া আর গ্রহের আবর্তন জাতীয় ঘটনাগুলো স্রেফ জড়পদার্থের অন্ধ নিয়ম দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় এবং ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-অ্যাস্ট্রোনমির মত জড়বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে, কাজেই এখানে শুধু ‘মেক্যানিক্যাল’ বা যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই চলবে, কোনও ‘উদ্দেশ্য’ বা লক্ষ্যের কথা অবশ্যই পাড়া চলবে না। জৈব ঘটনার ক্ষেত্রে কিন্তু ভাল করে বুঝতে গেলে দুরকমের ব্যাখ্যাই জরুরি। ব্যাঙের উদ্দেশ্য হল পোকা খেয়ে প্রাণরক্ষা, এটা বোঝা যেমন জরুরি, তেমনি, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার জিভটা যেভাবে মুখ থেকে ছিটকে বেরোলো তার পেছনের অচেতন ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি বুঝে ওঠাটাও সমানই জরুরি। আর, সমাজবিজ্ঞান প্রায় পুরোপুরিই ‘টেলিওলজিক্যাল’ বা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক দল ধর্মীয় জিগির তুলে মেরুকরণ করছে, কারণ তার উদ্দেশ্য ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা। মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, কারণ সে আধুনিক জীবনযাপনের সুবিধে পেতে চায়। পণ্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, কারণ মানুষ তখন তা আরও বেশি বেশি করে কিনতে চায়। এটা বোধহয় এখানে পরিষ্কার যে, সব ব্যাখ্যাই দেওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ‘টেলিওলজি’ এবং ‘মেক্যানিজম’ – এ দুটোই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত, তবে কিনা, ‘টেলিওলজিক্যাল’ ব্যাখ্যার গণ্ডী টানা আছে। যদিও ‘মেক্যানিক্যাল’ ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কখনও কখনও খোঁজা হয় ‘টেলিওলজিক্যাল’ ব্যাখ্যাকে ‘সাপ্লিমেন্ট’ বা পরিপূরণ করবার জন্য, কিন্তু ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-অ্যাস্ট্রোনমি জাতীয় জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছুতেই টেলিওলজিকে ডেকে আনা চলে না। যেমন, আমাদের দেশের পরাধীন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার কথা পাড়াটা যদি ‘টেলিওলজিক্যাল’ ধাঁচের ব্যাখ্যা হয়, তাহলে এই প্রসঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা পাড়াটা হল গিয়ে তার এক চমৎকার ‘মেক্যানিক্যাল সাপ্লিমেন্ট’ – দুয়ে মিলে আমাদের ঐতিহাসিক বোধকে আরও পোক্ত করে তোলে। কিন্তু নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণের পেছনে ‘টেলিওলজিক্যাল সাপ্লিমেন্ট’ সরবরাহ করতে গিয়ে যদি কেউ গেয়ে বসে – “রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে”, তাহলে বৈজ্ঞানিক হিসেবে তার কেরিয়ারের ওইখেনেই বারোটা পাঁচ। ইদিকে শান্তিনিকেতনের গানের ক্লাসে গিয়ে বসলেও কান ধরে তুলে দেবে, খালি অঙ্ক কষে কষে তো আর গানের গলা হয় নে কো। মহা হ্যাপা তখন। তা সে যা-ই হোক, ‘মেক্যানিক্যাল’ আর ‘টেলিওলজিক্যাল’ নিয়ে এত যে ঘ্যানর ঘ্যানর করছি তখন থেকে, তার কারণ হচ্ছে, ঈশ্বরতত্ত্ব হচ্ছে এই জগতের এক ধরনের ‘টেলিওলজিক্যাল’ ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানে ‘টেলিওলজি’-র স্থান থাকলেও ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞানবিরোধী, কারণ, এখানে জড়-অজড় নির্বিশেষে গোটা ব্রহ্মাণ্ডের ওপরে খুব গোদাভাবে ‘টেলিওলজি’ চাপানো হচ্ছে। যাই হোক, এই পর্যন্ত তো গুছিয়ে ক্লাসিক্যাল নাস্তিকতা হল, কিন্তু আমার আসল প্রশ্নটা এইখান থেকেই শুরু।

কথা হচ্ছে, জড় প্রক্রিয়াও কি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যরহিত ? যদি তা হয়ও, তো ঠিক কোন অর্থে ? ফিজিক্সের তিনটে উদাহরণ সহযোগে একটু ভাববার চেষ্টা করা যাক। ঘটনা এক – একটা ঢিল ছুঁড়লাম, সেটা কিছুদূর উঠে গিয়ে আবার মাটিতে নেমে এল। ঘটনা দুই – জলে একটা পাথর ফেললাম সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল, কিন্তু একটা প্লাস্টিকের বল ফেললাম সেটা ভেসে রইল। ঘটনা তিন – একটা লোহার ডান্ডা আগুনের ওপর রাখলাম, সেটা লাল হয়ে আলো দিতে লাগল, সেখান থেকে সরিয়ে নিতে একটু বাদে নিভেও গেল। তিনটে ঘটনার পেছনে তিনটে আলাদা আলাদা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। প্রথমটার পেছনে মাধ্যাকর্ষণ, সাড়ে তিনশো বছর আগে নিউটন যা আবিষ্কার করেছিলেন। দ্বিতীয়টার পেছনে আছে তরলের প্লবতাধর্ম, দুহাজার বছর আগে আর্কিমিডিস যা আবিষ্কার করেছিলেন। আর তৃতীয়টার পেছনে আছে পরমাণুর ইলেক্ট্রনের দ্বারা শক্তির শোষণ ও বর্জন, বিশ শতকের গোড়ার দিকে যা আবিষ্কার করেন নীলস বোর। বিপুল সময়-ব্যবধানে তিন বিজ্ঞানী দ্বারা আবিষ্কৃত এই তিনটি আপাত-সম্পর্কহীন প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে আসলে কিন্তু রয়েছে এক গভীর যোগাযোগ। তিন ক্ষেত্রেই ভেতরে কাজ করছে প্রকৃতির এক আরও মৌল প্রবণতা – উত্তেজিত অবস্থা ছেড়ে সম্ভাব্য সবচেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন অবস্থায় ফিরে আসা। ছুঁড়ে দেওয়া ঢিল, জলে ফেলা বস্তু আর তপ্ত লোহার পরমাণু – এরা সকলেই চায় বাইরে থেকে পাওয়া শক্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দিয়ে অনুত্তেজিত, সুস্থিত অবস্থায় ফিরে যেতে। “এরা সকলেই চায়” !!! কথাটা খেয়াল করলেন ? এখানে কি ‘টেলিওলজিক্যাল’ বা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না ? এটা কি নিছকই এক ভাষাগত বাধ্যবাধকতা এবং/অথবা কাব্যিক প্রকাশভঙ্গীগত ব্যাপার – ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ গোছের ? অথবা এর মধ্যে লুকিয়ে আছে কোনও এক গভীর বস্তুগত বৈজ্ঞানিক সত্য ? কথাটা মাথায় রেখে দিন, পরে আবার আমাদের এ প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হবে। আপাতত এইটুকুই লক্ষ্য করতে বলব যে, এই যে পদার্থের বিভিন্ন বিচিত্র প্রক্রিয়ার মধ্যে শক্তি ছেড়ে দিয়ে সুস্থিততম অবস্থায় চলে যাবার প্রবণতা, ওটাও অবশ্যই বস্তুর ধর্ম (প্রপার্টি), কিন্তু “ডিরাইভ্ড্” ধর্ম নয়, বরং পরিচিত প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর থেকে আরও বেশি মৌল বা “আদি ধর্ম”। অবশ্য, আমরা বিভিন্ন ধরনের নানা বস্তুধর্ম আগে জেনে নিতে পারলে তবেই সেগুলো বিশ্লেষণ করে এই ধরনের গভীর প্রকৃতিধর্মের সন্ধান পেতে পারি, অতএব জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে (এপিস্টেমোলজিক্যালি) একে “ডিরাইভ্ড্” ধর্ম বলতেই পারি, কিন্তু অস্তিত্বগত অর্থে (মেটাফিজিক্যালি বা অন্টোলজিক্যালি) কখনওই নয়। নিউটন সায়েব গ্রহ-নক্ষত্রের গতির বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্লীন কারণ হিসেবে মাধ্যাকর্ষণের সন্ধান পেয়েছিলেন ও তার গাণিতিক প্রকৃতি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্বের কারণ বিষয়ে কিছুই বলেন নি। আজ আমরা জানি, বিশ শতকে আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণকে স্থান-কালের এক মৌল জ্যামিতিক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং তার ফলে আমরা বস্তুর অস্তিত্বের আরও অনেক গভীরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু, যেমনটি স্টিফেন হকিং তাঁর ‘ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম’-এর শেষে বলেছেন, এই সমস্ত প্রাকৃতিক ধর্ম মেনে চলবার জন্য স্থান-কাল-বস্তুসহ একটা গোটা ব্রহ্মাণ্ড আদৌ থাকবে কেন – এ প্রশ্নের উত্তর এখনও আমরা জানি না। আমাদের বিজ্ঞানচর্চার বর্তমান কাঠামোর ভেতরে দাঁড়িয়ে আদৌ এমন প্রশ্ন বৈধভাবে করা যায় কিনা, সে নিয়েও বেশ সন্দেহ হয়। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান এ জগতের অস্তিত্বকে স্রেফ ধরে নেয় (সে তো করবেই, সে নিয়ে আমার সমস্যা নেই), এবং তারপর তার মধ্যেকার নিয়মকানুন ও তাদের ভেতরকার সম্পর্ক জানার চেষ্টা করতে থাকে (এটাও অনিবার্য)। কিন্তু এর ফলে হয় কি, আমরা শুধু জগতের একেকটি অংশের অস্তিত্বের কারণ নিয়েই বৈজ্ঞানিকভাবে মাথা ঘামাতে পারি, আর গোটা জগত সম্পর্কে ওই ধরনের প্রশ্ন তোলাটা থেকে যায় একান্তভাবে দর্শনের আওতায়। বহুদিন আগেই বার্ট্র্যান্ড রাসেল লক্ষ করেছিলেন, টেলিওলজিক্যাল এবং মেকানিক্যাল – উভয় ধরনের কার্যকারণ-কাঠামোই শুধুমাত্র জগতের বিশেষ বিশেষ অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সমগ্র জগতের ক্ষেত্রে নয় (এ প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ ‘উপসংহার’ অংশে আছে)। কেউ বলতে পারে, প্রযোজ্য নয় তো নয়, তাতে বয়েই গেল ! দুয়েকটা প্রশ্ন যদি বিজ্ঞানের আওতায় না থেকে দর্শনের আওতাতেই থেকে যায় তো থাকুক না, হতাশায় মাথার চুল ছেঁড়বার কী আছে ? আমাদের বাস্তব বিজ্ঞানচর্চায় কী এমন ভয়ঙ্কর সমস্যা হচ্ছে এর ফলে? কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে, এ শুধু এক তুচ্ছ প্রশ্নকে পাত্তা দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপার নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত এক মৌলিক কষ্ট।

তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই মৌলিক কষ্টটুকু বুঝতে হলে আগে এই কথাটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে যে, বিজ্ঞান-গবেষণা কিন্তু মূলত এক নাস্তিক এন্টারপ্রাইজ। বিজ্ঞানী নিজে ধর্মবিশ্বাসী হতে পারেন, তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের মধ্যে ধর্ম ও ঈশ্বরকে স্থান দিতে পারেন, এমনকি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পেছনে ঐশ্বরিক ব্যাখ্যাও খাড়া করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও গবেষণার সারবস্তুটুকু নাস্তিকই থেকে যায়। কেন থেকে যায় তার কারণটা খুব সহজ। ঈশ্বর যদি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও সর্বশক্তিমান এক নিয়ন্তা হন, এবং আমি যদি নিশ্চিত হই যে তিনি আছেন, তাহলে আমার কিন্তু আসলে কোনও গবেষণারই আর দরকার পড়ে না, কারণ যেকোনও প্রশ্নেরই উত্তর তো আমার কাছে তৈরি আছে। অমুক ব্যাপারটা ঘটছে কারণ ঈশ্বর তা চেয়েছেন এবং তিনি তা পারেন, এটুকুই তখন আমার কাছে যথেষ্ট হওয়া উচিত, ঘটনাটিকে নিখুঁতভাবে বিবৃত করা বা তার কোনও বাস্তব ব্যাখ্যা হাজির করার তাগিদ সেক্ষেত্রে আমার থাকবার কথা নয়। তবু কিন্তু বিজ্ঞানী সে নিয়ে মাথা ঘামান, শুধু পেশার তাগিদে নয়, ভেতরের তাগিদেও – এবং এমনকি তিনি স্বয়ং ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেও। কেন যে খামোখা মাথা ঘামাচ্ছেন সে নিয়ে তিনি নানা বিচিত্র ব্যাখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু যা-ই ব্যাখ্যা দিন না কেন, তার সহজ মোদ্দা অর্থটা এই যে তিনি ঐশ্বরিক ব্যাখ্যাকে যথেষ্ট বলে নিজেকে নিজে প্রবোধ দিতে পারছেন না। কোথাও একটা গিয়ে তাঁর এইটা মনে হতেই হবে যে, নাঃ, শুধু ‘ঈশ্বরের লীলা’ বলে দিলেই জগতের ব্যাখ্যা হয়ে গেল না, আরও কিছু লাগবে – না হলে তিনি আদৌ গবেষণাটা শুরুই করতে পারবেন না। ধর্মবিশ্বাসী বিজ্ঞানী হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থনে একথা বলবার চেষ্টা করতে পারেন যে, এ জগৎ যেহেতু ঈশ্বরের লীলা, এবং বিজ্ঞান যেহেতু এ জগতেরই নানা সত্যকে উদ্ঘাটিত করে, অতএব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে ইশ্বরকেই জানছেন। কিন্তু এ কথা শেষপর্যন্ত টিঁকবে না, কারণ প্রশ্ন উঠবে যে, তাহলে তো তিনি শুধু ঈশ্বরচিন্তা করে করেই সমস্ত জাগতিক সত্য জেনে ফেলতে পারতেন, তা না করে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্রবহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা-যুক্তিতর্কে নিয়োজিত হতে হল কেন? ঠিক এই সমস্ত কারণেই, বিজ্ঞানীর ব্যক্তি-বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, এবং তাঁর তত্ত্বের দার্শনিক খুঁটিনাটি যা-ই হোক না কেন, তত্ত্বের যৌক্তিক সারবস্তুটা সবসময়ই আবশ্যিকভাবে নাস্তিক।

কথাটার প্রমাণ চাইবেন নিশ্চয়ই? দুভাবে সে প্রমাণের সন্ধান করা যায়। এক, বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কনটেন্ট বা আধেয় বিশ্লেষণ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো – এইটা বেশ সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ। দুই, বিজ্ঞানের টেক্সটবইগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ করে – এটা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রখ্যাত বিজ্ঞান-দার্শনিক টমাস কুন বলেছিলেন, শিল্প-সাহিত্যের সাথে বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে, শিল্প-সাহিত্যের শিক্ষায় মূল শিল্পকর্মগুলোই পড়তে বা দেখতে হয়, আর বিজ্ঞানের শিক্ষা হয় টেক্সট বই দিয়ে। ইংরিজি সাহিত্য পড়তে গেলে আপনাকে শেক্সপীয়র আর জেমস জয়েসের মূল সাহিত্যকৃতিগুলোই পড়তে হবে, বাংলা সাহিত্য পড়তে গেলে রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্ররা কখনও ক্লাসিক্যাল মেক্যানিক্স পড়তে গিয়ে নিউটনের ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’ পড়ে না, অ্যাস্ট্রনমি পড়তে গিয়ে কেপলারের ‘মিস্টেরিউম কসমোগ্রাফিকুম’ পড়ে না, বা বিবর্তনবাদ পড়তে গিয়ে ডারউইনের ‘অরিজিন অফ স্পেসিস’-ও পড়ে না।

বিজ্ঞানের ভাল টেক্সট-বইগুলোতে সমস্ত বিজ্ঞান-বহির্ভূত বিষয় বাদ দিয়ে শুধু বিভিন্ন বিজ্ঞানীর কাজের ‘র্যাশনাল কন্টেন্ট’ বা যৌক্তিক সারবস্তুটুকু ছেঁকে নিয়ে ছাত্রের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে অনেক সময় বিজ্ঞানের টেক্সট বই থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে ভুল ধারণা সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাতে খুব বেশি কিছু যায় আসে না, কারণ বিজ্ঞানের টেক্সট বইয়ের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস শেখানো নয়, ‘টেকনিক্যাল সায়েন্স’-টা যথাসম্ভব সংক্ষেপে শিখিয়ে দেওয়া। কেউ যদি বিজ্ঞানীদের মূল গ্রন্থ বা গবেষণাপত্রের সঙ্গে টেক্সটবইতে তাঁদের কাজের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তা ভাল করে মিলিয়ে দেখেন, তো তিনি দেখতে পাবেন, কীভাবে এক অমোঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে বিজ্ঞানীর ব্যক্তিবিশ্বাস বাদ হয়ে যায়, সে তিনি যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন। টেক্সটবুকে কখনও সরাসরি ঈশ্বরবিরোধী কথা বলা হয় না বা ঈশ্বরবিশ্বাসকে খণ্ডন করবার চেষ্টাও থাকে না, কিন্তু তার প্রেক্ষাপটে থাকে ঈশ্বর ও অলৌকিকতার এক অনুচ্চারিত অস্বীকৃতি। তাই, এ কথা বোধহয় এখন নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, বিজ্ঞান-গবেষণা হল মূলত এক নাস্তিক এন্টারপ্রাইজ, অন্তত দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে। তাহলে এবার দেখতে হয়, গোটা জগত সম্পর্কে যখন বিজ্ঞান এক সামগ্রিক বোধে পৌঁছবার চেষ্টা করে, তখন তার কষ্টটা ঠিক কোথায় হয়। তবে, সেটা দেখবার আগে টেলিওলজি আর মেক্যানিজম নিয়ে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিতর্কের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে অথচ একটু গুছিয়ে পেশ করা দরকার, না হলে আমাদের প্রশ্নকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা যাবে না। পরবর্তী অংশে আমরা সেই চেষ্টাই করব।

টেলিওলজির সেকাল ও একাল

পশ্চিমী তত্ত্বচর্চার বহু ক্ষেত্রেই গোড়ায় বিরাজ করছেন মহামতি অ্যারিস্টটল, এখানেও তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। এ লেখার শুরুতেই তাঁর চার রকম ‘কারণ’-এর তত্ত্ব বলতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছিলাম, এবার সময় এসেছে সে ঝাঁপি খোলবার। জগতকে যদি বুঝতে চাই, জাগতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা যদি পেতে চাই, তাহলে ‘কারণ’ এক অপরিহার্য ধারণা। কোনও ঘটনাকে ‘কেন’ এবং ‘কীভাবে’ দিয়ে প্রশ্ন করে কোনও উত্তর যদি না পাওয়া যায়, তার অর্থ হচ্ছে ঘটনাটির ‘কারণ’ আমরা ধরতে পারিনি, এবং সেইহেতু ঘটনাটিও বুঝতে পারিনি। কাকে ‘কারণ’ বলে সেটা দার্শনিকেরা বুঝিয়ে দেবার পর থেকেই যে মানুষ কারণ নিয়ে ভাবছে এমনটা নয়, অনাদি অনন্তকাল থেকে মানুষ নানা ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করে আসছে, কখনও স্রেফ কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে, কখনও বা কল্পনা আর পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে। কিন্তু, বিচিত্র ঘটনার কারণ আমরা বিচিত্রভাবে ব্যাখ্যা করি, তার মধ্যে কোথায় যে মিল আর কোথায় যে অমিল সে নিয়ে ভাবতে গেলে, ‘কারণ’-এর সারবস্তু ছেঁকে বার করতে গেলে, আর নিছক কাণ্ডজ্ঞানের ভরসায় থাকলে চলে না। তখন একটু চুলচেরা বিচারে যেতেই হয়, সে কাজ কঠিন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাড়া হওয়া মুশকিল। প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতেরা অনেকেই এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু অ্যারিস্টটলের মত সবিস্তারে গুছিয়ে চিন্তা বোধহয় আর কেউই করেন নি।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পুরো পরিষ্কার হবে – সেই উদাহরণটাই দেব যেটা অ্যারিস্টটল প্রসঙ্গে সবচেয়ে পরিচিত। ধরুন, একজন শিল্পী মার্বেল পাথর খোদাই করে করে একটি মূর্তি বানিয়ে তুলছেন। এখানে পাথর না থাকলে মূর্তি হতে পারত না, তাই তা ‘মেটিরিয়াল কজ’ বা উপাদান কারণ। শিল্পীর বাটালির ঘা একটু একটু করে পাথরখণ্ডটি কেটে মূর্তি বানিয়ে তুলছে, কাজেই তা হল ‘এফিসিয়েন্ট কজ’ বা কার্যকরী কারণ। শিল্পী যে নির্দিষ্ট মূর্তিটি বানাতে চাইছেন সেটা হল ‘ফর্ম্যাল কজ’ বা রূপাকাঙ্ক্ষী কারণ, যেহেতু পাথরখণ্ডটি ধীরে ধীরে সেই ফর্ম বা রূপটিই পেতে চলেছে। আর, এই যে শিল্পী এক সুন্দর শৈল্পিক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, এবং এই মূর্তিটা তৈরি করে তাঁর ওই অন্তিম লক্ষ্য সিদ্ধ হল, এইটা হচ্ছে ‘ফাইনাল কজ’ বা পরমকারণ।

আগের আলোচনার সাথে এটা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, প্রথম দুই ধরনের কারণ (মেটিরিয়াল এবং এফিসিয়েন্ট) হচ্ছে ‘মেকানিক্যাল’ ধরনের, আর শেষের দুটো (ফর্ম্যাল এবং ফাইন্যাল) হচ্ছে ‘টেলিওলজিক্যাল’ ধরনের। মূর্তি বানানোর এই উদাহরণটা এক অর্থে আদর্শ, কারণ এখানে চার রকমের ব্যাখ্যাই টেনে আনা যাচ্ছে, তবে আসলে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চার রকম লাগত না, শেষের দুটো দিয়ে কাজ চলে যেত। জগতের স্বাভাবিক নিয়মমাফিক চলা, যেমন পাথর কেন পড়ে বা সূর্য কেন ওঠে বা জীবন কীভাবে চলে এইসবের ব্যাখ্যা দিতে ফর্ম্যাল বা রূপাকাঙ্ক্ষী আর ফাইন্যাল বা পরমকারণের বেশি কিছুই লাগে না। ‘এফিসিয়েন্ট’ বা কার্যকরী কারণ প্রয়োজন হয় শুধু অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমী ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার জন্য, যেমন, পাথরটা যদি নিচে না পড়ে ওপরে ওঠে, বা বাড়িটা যদি ধসে পড়ে, বা পড়ে থাকা মার্বেল পাথর-খণ্ডটি যদি এক অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিতে রূপ পেতে থাকে, এই রকম। গোটা জগতের ওপর এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে অ্যারিস্টটল পৌঁছেছিলেন তাঁর নিজস্ব অতিবিমূর্ত এক ঈশ্বরের ধারণায়। আধুনিক বিবর্তনতত্ত্ব তৈরি হওয়ার দুহাজার বছরেরও বেশি আগে তিনি কিঞ্চিৎ ঝাপসাভাবে লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন, সরল জড়বস্তু-জটিল জড়বস্তু-উদ্ভিদ-নিম্নশ্রেণির প্রাণ-উচ্চশ্রেণির প্রাণ-সচেতন মানুষ এইসবের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে পদার্থ যেন ক্রমেই আরও আরও বেশি করে সংগঠিত হতে চাইছে, জগত যেন ক্রমেই এলোমেলো অবস্থা থেকে এক নিখুঁত সুষম সৌকর্যময় আকার নিতে চাইছে। তিনি এ থেকে জগতের আদি ও অন্ত বিষয়ে এক অসাধারণ কল্পনা খাড়া করে ফেললেন। বললেন, আদিতে ছিল সম্পূর্ণ এলোমেলো বিশৃঙ্খল রূপহীন পদার্থ, এবং তা ক্রমশ সুছাঁদ লাভ করতে করতে নিখুঁততর হতে থাকবে, যাতে পদার্থ কমে আসবে এবং ‘ফর্ম’ বা আকারের ভাগ বাড়তে থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় শেষপর্যন্ত তা গিয়ে দাঁড়াবে এক পরম-নিখুঁত বিশুদ্ধ ‘ফর্ম’ বা আকার-এ, যাতে নাকি শুধু রূপটুকুই আছে, অথচ পদার্থ নেই একটুও। জগতের এই অতিবিমূর্ত আকারসর্বস্ব ভবিষ্যৎই আসলে অ্যারিস্টটলীয় ‘ঈশ্বর’ – গোটা জগতটার অস্তিত্বের ‘ফাইন্যাল কজ’। ভবিষ্যতের গর্ভে স্বয়ং অনড় হয়ে বসে থেকে থেকেই তিনি সমগ্র জগতের পরিণতিকে টানছেন নিজের দিকে, তাই তিনি ‘আনমুভ্ড্ মুভার’, বা ‘অনড় সঞ্চালক’। লক্ষণীয়, এই ঈশ্বর কিন্তু জগতের এক বিমূর্ত নির্বিকার অবস্থা মাত্র, ভক্ত ব্যক্তি-মানুষের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাকে উদ্ধার করার পাত্র তিনি মোটেই নন। গোটা জগতটার এক উদ্দেশ্যমুখিন গতি এখানে কল্পনা করা হচ্ছে, তাই এ তত্ত্ব ‘টেলিওলজিক্যাল’। ‘টেলিওলজি’ শব্দটি অবশ্য অ্যারিস্টটলের নিজের বানানো নয়, অষ্টাদশ শতকে এটি প্রথম ব্যবহার করেন ক্রিস্চিয়ান উল্ফ্। এই তত্ত্ব ইউরোপে দাপটে রাজত্ব করেছে পরবর্তী দুহাজার বছরের কিছু কম সময় যাবৎ, আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত। মধ্যযুগীয় ইউরোপের খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকরা এই তত্ত্ব থেকেই বানিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রয়োজনীয় ঈশ্বরকে, যাঁর অঙ্গুলি-হেলন ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না, এবং সেইহেতু যিনি প্রতিটি ব্যক্তি-ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন। ত্রয়োদশ শতকের তুখোড় ধর্মতাত্ত্বিক সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসই এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য, ধর্মীয় ধ্যানধারণাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে হাজির করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি যে যুক্তি দিয়েছিলেন সেটা এমনিতে সোজা, আর তাই তার আকর্ষণও ছিল অপ্রতিরোধ্য, যদিও সে যুগে ওই সোজা যুক্তিটুকুও ছিল খুব পণ্ডিতি ব্যাপার, কারণ ওইটুকু অনুধাবন করতে গেলেও যতটুকু পড়াশোনা লাগত তা কেবল অতি নগণ্য সংখ্যক লোকেরই করায়ত্ত ছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে তিনি পাঁচটি মূল যুক্তি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে পঞ্চমটি ছিল অ্যারিস্টটলের ‘ফাইন্যাল কজ’ ধারণাটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, এবং সেইহেতু চরিত্রে বিশেষভাবে ‘টেলিওলজিক্যাল’ (এই যুক্তিই পরবর্তীকালে ‘আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন’ নামে খ্যাত হয়েছে, যার বিরুদ্ধে আজও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কলম ধরতে হয়)। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস-এর এই পঞ্চমযুক্তি বা ‘ফিফ্থ্ আর্গুমেন্ট’-টি ছিল এরকম যে, মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবই শুধু পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমাফিক চলতে পারে, অন্য কেউ বা কিছু তো তা পারে না যদি না কোনও বুদ্ধিমান সত্তা তাকে সেভাবে চালায়, অথচ জগতের বস্তুগুলো তো এলোমেলো বিশৃঙ্খলভাবে চলে না, বরং বেশ সুন্দর নিয়মমাফিকই চলে। আগুন ওপর দিকে ওঠে, জল গড়িয়ে নিচে নামে, আমের বীজ থেকে আমগাছই হয়, এবং তা নিজের নিয়মে বেড়ে ওঠে। তাহলে তো কোনও এক জ্ঞান-বুদ্ধিওয়ালা সত্তাকে থাকতে হবে, যে নাকি যাবতীয় অ-বুদ্ধিমান সত্তাকেও এভাবে পরিকল্পনামাফিক চালাতে পারে, এবং সেই সত্তা অবশ্যই আছেন, এবং তাঁকেই আমরা ঈশ্বর বলে জানি।

এই সব যুক্তির সাহায্যে মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় বিশ্বাস বেশ পণ্ডিতি চেহারা পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু জগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোধবুদ্ধির কিঞ্চিত বিকাশ হতেই এ তত্ত্বের জৌলুস ফিকে হয়ে গেল। শুধু বিজ্ঞান আর দর্শন কেন, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি সবকিছুতেই তখন ধর্মের কব্জা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান। ষোড়শ শতকের বিজ্ঞান-দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ডাক দিলেন, জগত সম্পর্কে জানতে গেলে ধর্মশাস্ত্রের ওপর ভরসা না করে সরাসরি প্রকৃতির কাছে যেতে হবে, প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনাবলী ভাল করে নজর করতে হবে, স্বহস্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঘেঁটেঘুঁটে দেখতে হবে। তিনি তাচ্ছিল্য-ভরা বিদ্রূপের সাথে বললেন, টেলিওলজির যুক্তি হচ্ছে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করা কুমারী মেয়ের মতই বন্ধ্যা, সে কোনও দিনই কিছু (অর্থাৎ মূল্যবান জ্ঞান) প্রসব করবে না। তারপর সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক জুড়ে চলতেই লাগল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের আক্রমণ। জগতের ভবিষ্যত কোনও এক অবস্থা বর্তমানের ওপর প্রভাব ফেলে নিজেই নিজেকে ঘটিয়ে তুলছে, এ তাঁদের কাছে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। যা ভবিষ্যতের গর্ভে তার তো আপাতত অস্তিত্বই নেই, সে আবার কী করে বর্তমান ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করবে? সুতরাং, মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়ে চোলাই হওয়া অ্যারিস্টটলীয় দর্শন নিয়ে তাঁরা হাসিঠাট্টা করেছিলেন খুব। সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের-এর নাটকে অ্যারিস্টটলীয় বুলি আওড়ানো পণ্ডিতকে হাসির খোরাক করে দেখান হয়েছিল, তার কথা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর অষ্টাদশ শতকে সেই দেশেরই ভোলতেয়র-এর লেখা মাইক্রোমেগাসের গল্প, যার কথা ওপরে বলেছি, সে ছিল ওই রকম হাসিঠাট্টারই আরেক বিখ্যাত দৃষ্টান্ত (মনে করে দেখুন, ওখানে সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস-এর নাম পর্যন্ত রয়েছে)। ওই সময়ে টেলিওলজি-পদ্ধতির পতনের আরেকটা বড় কারণ (হয়ত বা সবচেয়ে বড় কারণ) হচ্ছে, ততদিনে কোপার্নিকাস-গ্যালিলিও-কেপলার-নিউটন হয়ে জড়বস্তুর গতি সম্পর্কে মানুষের বোধবুদ্ধি অনেকটাই বেড়ে উঠেছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে, জড়বস্তুর গতি সম্পর্কে সাধারণ নিয়মগুলো এবং কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে বস্তুবিশেষের গতি ও অবস্থান – এ দুটোই যদি জানা থাকে, তাহলে ভবিষ্যতের যে কোনও মুহূর্তে তার দশা অঙ্ক কষে বার করে নেওয়া যায়। এমন কি, মাঝপথে অন্য এক বা একাধিক বস্তুর সাথে তার ধাক্কাধাক্কি হলেও সমস্যা নেই, যদি কার কার সাথে কোথায় কীভাবে ধাক্কা লাগল সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য হাতে থাকে। অর্থাৎ, বস্তুর ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতিতার অতীত দিয়েই সম্পূর্ণ নির্ধারিত, সে জন্য জগতের অন্তিম পরিণতি বিষয়ে কষ্টকল্পিত কোনও তত্ত্বের আদৌ দরকার পড়ে না। এ সবের মধ্য দিয়ে এইটা ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, কাজের জিনিস কিছু যদি জানতে হয় তো ‘মেক্যানিজম’-এর পথেই তা হবে, টেলিওলজির পথে গিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। অর্থাৎ, অ্যারিস্টটলীয় পরিভাষায় বললে, ‘এফিসিয়েন্ট কজ’ বা কার্যকরী কারণই হচ্ছে আসল কাজের জিনিস, ‘ফর্ম্যাল’ আর ‘ফাইন্যাল’ কারণ কিছু নয়।

চিন্তাবিদরা তখন লেগে পড়লেন এ কথাটাকে ভাল করে প্রতিষ্ঠিত করতে। যে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে বসে ভোলতেয়র ধর্মশাস্ত্রকে আক্রমণ করছেন, সেই একই শতকে জার্মানিতে বসে আরেক দিকপাল দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট টেলিওলজি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কিছু সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন, তাকে পুরোপুরি উড়িয়ে না দিয়েও। তাঁর বক্তব্য, অনেক সময় জগতের নানা ঘটনা, বিশেষ করে সজীব বস্তুর আচরণ, টেলিওলজির ভাষায় বিবৃত করতে সুবিধে হয়। তাছাড়া, টেলিওলজির পদ্ধতিতে এমন অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, যার উত্তর অনুসরণ করতে করতে গুরুত্বপূর্ণ নানা সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে, টেলিওলজিকে জগত ও বাস্তবতার একান্ত নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়াটা মোটেই উচিত হবে না। যস্যার্থ, টেলিওলজি বড়জোর কথার সুবিধেজনক লব্জ হিসেবে এবং অনুসন্ধান-পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু জাগতিক সত্য হিসেবে কদাপি নয়।

তবে কিনা, ফ্রান্সের ভোলতেয়র বা জার্মানির কান্ট নন, টেলিওলজিকে যিনি সবচেয়ে বেশি তুলোধোনা করেছিলেন তিনি হলেন ওই অষ্টাদশ শতকেরই ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম। ঠিক ইংরেজ নন অবশ্য, ইনি আসলে স্কটিশ। তিনি টেলিওলজির মোদ্দা যুক্তিকে চারটি ধাপে সাজিয়ে নিলেন, প্রতিটাই গুছিয়ে এক এক করে খণ্ডন করবেন বলে। সে ধাপগুলো এই রকম। প্রথমত, এ বিশ্ব অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও সুশৃঙ্খল। দ্বিতীয়ত, সুশৃঙ্খলভাবে তৈরি একটি বাড়ির পেছনে যেমন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা থাকে, তেমনি এই সুশৃঙ্খল মহাবিশ্বের পেছনেও নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা আছে। তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা থাকা মানেই তার পেছনে এক বুদ্ধিমান সত্তা ক্রিয়াশীল থাকা। চতুর্থত, এই বিরাট জটিল মহাবিশ্বের পেছনে যে বুদ্ধিমান সত্তা রয়েছে তাকেও নিশ্চয়ই ঠিক ততখানিই বিরাট ও জটিল হতে হবে। হিউম আপত্তি তুললেন এই চারটি ধাপের প্রতিটি নিয়েই, তাঁর বক্তব্য ছিল মোটামুটি এই রকম।

প্রথমত, যুদ্ধ-রোগব্যাধি-নিপীড়ন-পাপাচারে ভরা এই বিশ্বকে ন্যায়সঙ্গত ও সুশৃঙ্খল বলে দাবি করা খুবই বোকামি, এবং সেটা যদি ‘ঈশ্বর’ নামক কেউ আদৌ বানিয়েও থাকেন, তো তাঁকে খুব একটা ভাল লোক বলে ধরে নেবার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, সুশৃঙ্খল বস্তু দেখলেই যে তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা আছে বলে সিদ্ধান্তে আসতে হবে, তারও কোনও মানে নেই। কারণ, একে তো আকস্মিকভাবেও শৃঙ্খলার উদয় হতে পারে, আর তার ওপরে মানুষের হাতে গড়া বস্তুর সঙ্গে গোটা মহাবিশ্বের তুলনা করাটাও পুরো ভুলভাল। একটা বাড়ি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে সেটা কেউ বানিয়েছে, কারণ, লোকেরাই যে অনেক পরিকল্পনা-টনা করে বিশেষ উদ্দেশ্য বাড়ি বানায় সেটা আমরা আগে থেকে জানি। কিন্তু মহাবিশ্বের উদ্ভব সম্পর্কে তো আমরা একদমই কিছু জানি না, কাজেই মানুষের তৈরি বাড়ি বা অন্য কোনও জিনিসের সাথে তাকে মেলানোটা ঠিক না। তৃতীয়ত, এ কথা যদি মেনেও নিই যে মানুষের হাতে তৈরি বস্তুর সঙ্গে মহাবিশ্বের তুলনা করা যায়, তাতেও তো বিস্তর গণ্ডগোল। মানুষের তৈরি জাহাজের কথাই ধরা যাক। অত বড় আর জটিল জিনিসটা তো আর একটা মাত্র লোক বানায় না, নানা ধরনের অসংখ্য কারিগর মিলে বানায়। এখন প্রশ্ন, জাহাজের সাথে মহাবিশ্বের তুলনা যদি চলেও, তবে তো শেষকালে ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই রকম যে, নানা জাতের অসংখ্য মিস্তিরি-ঈশ্বর মিলে মহাবিশ্বটাকে গড়েছে। সর্বশক্তিমান সেই খ্রিস্টীয় একেশ্বর তাহলে গেলেন কোথায়? আর চতুর্থত, এ মহাবিশ্বকে এক জটিল ব্যাপার বলে ভাবতে গিয়েও থমকাতে হয়, কারণ, কোনও জিনিস যথেষ্ট জটিল কিনা সেটা আমরা ঠিক করি অন্য নানা জিনিসের সাথে তার তুলনা করে, কিন্তু মহাবিশ্বের সাথে কিসের যে তুলনা চলবে সে ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

বেকন-ভোলতেয়র-কান্ট-হিউম চর্চা করে আমরা বোধহয় টেলিওলজি সম্পর্কে আধুনিক যুগের মনোভাব বিষয়ে একটা মোদ্দা ধারণা পেলাম, কিন্তু, উল্টোদিকের কিছু কথাও এবার বলতে হয়। ইউরোপের অষ্টাদশ শতক এক ভীষণ মজার ব্যাপার, নানান স্ববিরোধিতা আছে তার মধ্যে। একদিকে সেখানে গ্যালিলিও-কেপলার-নিউটন প্রবর্তিত যন্ত্রবিদ্যা (মেক্যানিক্স) ও জ্যোতির্বিদ্যাকে (অ্যাস্ট্রোনমি) উচ্চমার্গের গাণিতিক হাতিয়ারের সাহায্যে এমনই নিখুঁত করে তুলেছেন লাগ্রাঁজ-লাপ্লাস-পোয়াসঁ-অয়লার প্রমুখ গণিতজ্ঞরা, যে ওই বিষয়ে তখন পর্যন্ত জানা প্রায় কোনও ঘটনাই আর ব্যাখ্যা করতে বাকি ছিল না, এবং তার ফলে যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি পণ্ডিতদের আস্থা ও জগতকে বুঝে ফেলার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু অপরদিকে, একে তো সাধারণ সমাজ-জীবনে তখনও পর্যন্ত ধর্মের প্রভাব নিরঙ্কুশ, আর তার ওপর আবার অ্যাকাডেমিক বা বৈদ্যায়তনিক ক্ষেত্রেও জীববিদ্যার মৌলিক প্রশ্নগুলোকে খুব বেশি কব্জা করা যায় নি। শব ব্যবচ্ছেদ করে জীবের শরীরের অঙ্গসংস্থান ও তার সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানা গেলেও, জৈবনিক প্রক্রিয়াকে ভৌতবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার কাজ একেবারেই এগোয় নি, এবং ওই সময় তা মোটেই সম্ভবও ছিল না। সুইডিশ বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস জীবজগতে শ্রেণিবিভাজন ও নামকরণের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করেছেন ঠিকই, তবে কিনা, সারা পৃথিবীতে জীববিজ্ঞানে মৌলিক ও স্থায়ী অবদান বলতে স্রেফ ওইটুকুই। পদার্থবিদ্যায় তড়িৎ ও চুম্বক সম্পর্কে গাণিতিক তত্ত্ব তখনও তৈরিই হয় নি, ডালটন-এর আণবিক তত্ত্ব অপেক্ষা করছে দরজার ঠিক বাইরে, ল্যাভয়শিয়রের হাত ধরে রসায়ন সবেমাত্র অ্যালকেমির গন্ধ গা থেকে পুরোপুরি মুছে নিয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে, জৈব-রসায়নের রহস্যে হাতই পড়েনি, আর মূলস্রোতের পণ্ডিতি চিকিৎসা-ব্যবস্থার সঙ্গে হাতুড়েপনার তফাৎটাও রয়ে গেছে যৎসামান্যই। ফলত, গোটা জগতের মধ্যে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান ইতিমধ্যে হাসির খোরাক হয়ে উঠলেও, জীবের উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণের ব্যাখ্যায় টেলিওলজির আকর্ষণ কিন্তু তখনও পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য।

এই স্ববিরোধী পরিস্থিতিতেই ব্রিটিশ ধর্মতাত্ত্বিক উইলিয়াম প্যালি আবার জাগিয়ে তুললেন সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস-এর ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের টেলিওলজিক্যাল তত্ত্ব, যার অপর নাম ‘আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন’, অর্থাৎ, জগতে নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব থেকে তার পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করার তত্ত্ব। বলা বাহুল্য, এ তত্ত্ব তখন ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। যদিও এ ধরনের তত্ত্ব আগেই দেখা গেছে জন রে ও উইলিয়াম ডারহ্যামের লেখাপত্রে, এবং হিউম আগেই তা ছিন্নভিন্ন করেছেন, তবু হিউমের যুক্তিতর্ক তখন খুব বেশি লোকে পছন্দ করেনি, তাঁর কাজ সত্যিকারের গুরুত্ব পেয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। জ্ঞানের জগতে ধর্মের পড়ন্ত মর্যাদাকে তুলে ধরবার জন্য প্যালি দেখা দিলেন এক ধর্মতাত্ত্বিক ‘মেশিয়া’ হয়ে। তাঁরও যুক্তিগুলো কিন্তু ছিল অ্যাকুইনাস-এর মতই বেশ সহজবোধ্য, শিক্ষিত ধর্মবিশ্বাসীদের বোঝবার পক্ষে উপযোগী, যদিও পার্থক্যও ছিল বেশ কিছু। অ্যাকুইনাস জগতের শৃঙ্খলা বলতে যে কোনও শৃঙ্খলার কথাই বলেছিলেন, অথচ প্যালির মনোযোগটা মূলত জীবজগতের দিকে। জড়জগতের শৃঙ্খলা যদি বা আকস্মিক হয়, জীবজগতের উদ্দেশ্যপূর্ণ গঠন ও আচরণ কিছুতেই তা হতে পারে না, অতএব তা ঐশ্বরিক পরিকল্পনার এক নিশ্চিততর প্রমাণ হতেই হবে, এই ছিল তাঁর মোদ্দা কথা। প্যালি ঠিক যে কায়দায় একটি পাথর এবং একটি ঘড়ির মধ্যেকার পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর যুক্তি সাজিয়েছিলেন, সেটা আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।

ধরুন পথের মাঝে আপনি একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়লেন, তাহলে পাথরটা ওখানে কি করে এল সে নিয়ে আপনি মোটেই খুব বেশি দুশ্চিন্তিত হবেন না, কিন্তু যদি পাথরের বদলে একটা ঘড়িতে হোঁচট খান তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন যে ঘড়িটা কীভাবে ওখানে এল। প্রশ্নটা আপনি করবেনই, কারণ আপনি জানেন যে প্রকৃতিতে পাথর যেভাবে নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে সেভাবে একটা ঘড়ি কখনও নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ পরিকল্পনামাফিক জুড়ে জুড়ে ঘড়ি বানানো হয়, যাতে এই যন্ত্রটি সময় মাপার কাজ নিখুঁতভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে করে যেতে পারে। কাজেই, কোনও বুদ্ধিমান লোক অনেক যত্ন করে না বানালে এ হতে পারে না। ঠিক সেই রকম, আমাদের চোখের মত সূক্ষ্ম কোনও যন্ত্র নিজে নিজে হতেই পারত না, যদি না আমাদেরকে দেখতে সমর্থ করে তোলবার জন্য ঈশ্বর তা সচেতনভাবে বানাতেন। একই কথা বলা যায় আমাদের কনুই ও হাঁটু সম্পর্কেও, যেখানে হাড় দিয়ে চমৎকার যান্ত্রিক কব্জা বানানো আছে, যাতে আমরা হাত-পা ঠিকঠাক ভাঁজ করতে পারি। কাজেই, এ ধরনের জিনিস যে আদৌ আছে, এটাই ইশ্বরের অস্তিত্বের সন্দেহাতীত প্রমাণ।

জীবজগতের তথ্য দিয়ে এই রকম ঐশ্বরিক তত্ত্বনির্মাণের বৈজ্ঞানিক বৈধতা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন ডারউইন আবিষ্কার করলেন তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনভিত্তিক বিবর্তনের তত্ত্ব। সে বৃত্তান্তে আসব, কিন্তু তার আগে জড়বিজ্ঞানের জগতে টেলিওলজির পুনরাবির্ভাব নিয়ে একটু বলে নিই, যা ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকীয় ফ্রান্সে, গণিতজ্ঞ-দার্শনিক মপের্তুই-এর হাত ধরে। মপের্তুই বেশ মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন, তিনিই প্রথম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবীটা উত্তর-দক্ষিণে চাপা আর বিষুবের কাছে ফোলা। তাছাড়া, আধুনিক জীববিদ্যার কিছু ধ্যানধারণা যেমন ভ্রূণতত্ত্ব, বিবর্তন, বংশগতি এইসবের খানিকটা আগাম আভাষ কিঞ্চিত এলোমেলোভাবে তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল।এই মপের্তুই অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন, যে কোনও যান্ত্রিক ক্রিয়া এমনভাবে ঘটে যে, তাতে করে একটি নির্দিষ্ট রাশির মান ন্যূনতম হয়। বস্তুর ভর, গতিবেগ ও অতিক্রান্ত দূরত্ব গুণ করলে সে রাশিটি পাওয়া যায়। এই নীতিটির নাম ‘লিস্ট অ্যাকশন প্রিন্সিপল’ বা ‘ন্যূনতম কার্যের নীতি’। পরবর্তীকালে এর বৈজ্ঞানিক মূল্য বা তাৎপর্য খুব বেশি স্বীকৃত হয় নি, যদিও এর খুব কাছাকাছি কিছু সূত্র যা অয়লার ও লাগ্রাঁজ বানিয়েছিলেন সেগুলো আধুনিক মেক্যানিক্সে স্থায়ী আসন পেয়েছে। যাই হোক, মপের্তুই দাবি করেছিলেন,এই যে তিনি দেখাতে পারলেন যে জড়বস্তু যে কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই অন্তত একটি রাশির মান ন্যূনতম রাখার চেষ্টা করে, তার অর্থ নাকি এই যে, তাঁর আবিষ্কৃত এই ‘ন্যূনতম কার্যের নীতি’ আসলে জড়বিজ্ঞানের মধ্যেও টেলিওলজিকে প্রতিষ্ঠা করল, এবং সেই হেতু জড় জগতের মধ্যেও ঐশ্বরিক পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রমাণিত হল। এ প্রসঙ্গটি আমাদের আবার পরে টানতে হবে, কিন্তু আপাতত এইটুকু বলেই আমরা ডারউইনে ফিরে যাব।

আমরা সকলেই জানি, ডারউইন প্রমাণ করেছিলেন যে, জটিল নানা দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহযোগে নতুন নতুন জীব সৃষ্টি হয় কারুর কোনও পূর্বপরিকল্পনার ফলে নয়, স্রেফ জীবন সংগ্রামের চাপে, অন্ধ এলোমেলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাই হতে হতে। এ তত্ত্ব আজকের দিনে সবাই জানেন, কাজেই দু-এক কথার বেশি ব্যাখ্যায় যাবার প্রয়োজন বোধহয় হবে না। জীবের শরীরে ভালমন্দ নানা বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবেই থাকে (ঠিক কেন কীভাবে থাকে সেটা ডারউইন ভাল জানতেন না, যদিও পরবর্তীকালে তা চমৎকারভাবেই বোঝা গেছে), সেগুলো একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে কমবেশি ছড়িয়ে থাকে, ফলে একই প্রজাতির বিভিন্ন ব্যক্তি-জীবের মধ্যেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অল্পবিস্তর তফাত হয়। কেউ হয়ত অন্যদের তুলনায় একটু বেশি ভাল করে দেখতে পায়, কারুর পেশিটা হয়ত অন্যদের থেকে সামান্য একটুখানি বেশি শক্তিশালী, কারুর চামড়ার চিত্রবিচিত্র দাগগুলো এমন যে সে অন্যদের তুলনায় ভালভাবে চারপাশের পরিবেশের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে, এই রকম। এর ফলে তারা শিকারটা ভাল ধরতে পারছে কিম্বা শিকারির হাত অন্যের তুলনায় বেশি বার এড়াতে পারছে, ফলে বেঁচে থাকছে এবং বংশবৃদ্ধি করছে অন্যদের তুলনায় কিছু বেশি বেশি, এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে ওই রকমের বৈশিষ্ট্যওয়ালা জীবের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় আনুপাতিক হারে অনেক বেড়ে যাচ্ছে, অন্যরা সব আস্তে আস্তে মরে হেজে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই প্রক্রিয়ায় বাছাবাছি চলতে চলতে শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো নাটকীয়ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, প্রথম দিককার যৎসামান্য তফাত পরের দিকে প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে, এবং একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের বংশধরেরা ক্রমশ এতটাই আলাদা হয়ে পড়ে যে তাদেরকে পুরোপুরি আলাদা প্রজাতি বলে গণ্য করা চলে। যেহেতু বিভিন্ন পরিবেশে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা, কাজেই সেখানে কখন ঠিক কোন কোন শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে বেঁচে থাকার সুবিধে করে দেবে সেই মাপকাঠিগুলোও পুরোপুরি আলাদা, এবং সে সব বৈশিষ্ট্য ঠিক কতটুকু বাছাই হয়ে কোন জীবকে পাল্টে যে ঠিক কী ধরনের নতুন জীব বানিয়ে তুলবে সেও এক অকল্পনীয় রকমের জটিল ব্যাপার। এই পৃথিবীর বুকে এত সব লক্ষ কোটি রকমের বিচিত্র জীব সৃষ্টি হওয়ার কারণ হচ্ছে এইটাই।

যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় জীবের জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়াটা খুবই প্রত্যাশিত, অতএব ডারউইনের তত্ত্ব টেলিওলজির জন্য বয়ে আনল স্থায়ী দুর্দিন, জীবদেহের জটিলতাকে দেখিয়ে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য প্রমাণের আর উপায় রইল না। বিবর্তন উদ্দেশ্যপূর্ণ বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সে নিজে সম্পূর্ণ অন্ধ ও এলোমেলো – এটাই বিবর্তনতত্ত্বের মাহাত্ম্য। জড়বস্তুর অন্ধ প্রক্রিয়া থেকেও যে প্রাণ-মন-চেতনার সৃষ্টি হতে পারে, এইটা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করতে পারে বলেই সে ঈশ্বরতত্ত্বকে ধাক্কা দিতে পেরেছে। এই তত্ত্ব দাঁড় করাতে গেলে যদি কোনও ‘উদ্দেশ্য’-র ধারণা আমদানি করতে হত, তাহলে তার সাথে ঐশ্বরিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ কোনও মৌলিক তফাতই থাকত না। আর, ‘উদ্দেশ্য’-ইত্যাদি না থাকে, তো সেটা ‘কার’ উদ্দেশ্য, সে প্রশ্ন উঠবারও আর কোনও সুযোগ থাকে না। বোঝা গেল, ভবিষ্যতের গর্ভে থাকা মহাজাগতিক কোনও পরিকল্পনা নয়, জীবকে আসলে গড়ে তোলে তার অতীতের জীবন সংগ্রাম। অর্থাৎ, ঠিক জড়বস্তুরই মত, জীবেরও পরিণতি নির্ধারিত হয় অতীত দিয়েই, ভবিষ্যৎ দিয়ে নয়। এই উপলব্ধির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে, জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও টেলিওলজিকে সরিয়ে মেক্যানিজম-এর প্রতিষ্ঠা। উনিশ ও বিশ শতকে জৈব রসায়নবিদ্যার উন্নতির ফলে জৈব ঘটনাবলী আরও বেশি বেশি করে জড় পদার্থের ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেছে, এবং মেক্যানিজম-এর এই প্রতিষ্ঠা দিন কে দিন আরওই পাকাপোক্ত হয়েছে। কিন্তু, ডারউইনীয় বিপ্লবের পরেও আরও একটি চিত্তাকর্ষক ওলটপালট অপেক্ষা করছিল, যা শেষপর্যন্ত ঘটেছিল বিশ শতকের মাঝামাঝি, সাইবার্নেটিক্স তত্ত্বের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। সে বৃত্তান্তে ঝাঁপ দেবার সময় এসেছে এখন।

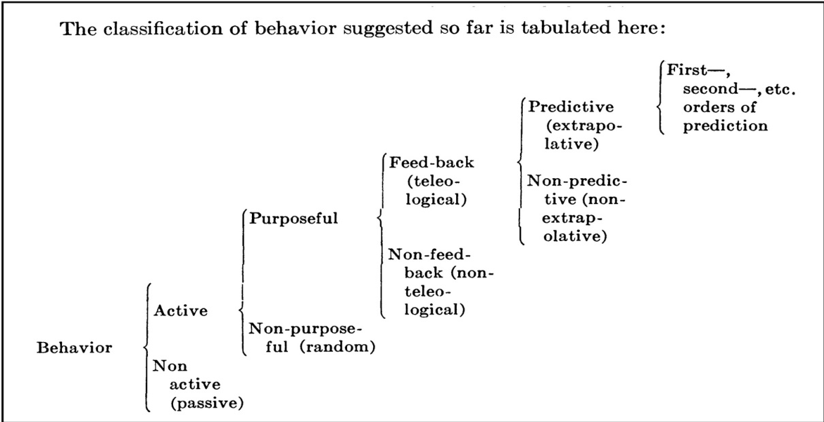

সাইবার্নেটিক্স আর রোবোটিক্স আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবচেয়ে অগ্রগামী শাখাগুলোর মধ্যে পড়ে। পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, সেই তথ্য থেকে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সেইমত উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণে লিপ্ত হওয়া, এসবে এতদিন ছিল কেবল জীবেদেরই অধিকার, কিন্তু সাইবার্নেটিক্স রপ্ত করতে চায় জড়বস্তুতে জৈবধর্ম আরোপণের কৌশল, এবং সেইহেতু তন্নিষ্ঠ মনোযোগে খুঁজতে চায় জড়ত্ব ও জীবত্বের প্রকৃত সীমারেখাটি। এ কথা শুনলে অনেকেই হয়ত আশ্চর্য হবেন যে, উনিশশো তেতাল্লিশ সালে যে গবেষণাটি দিয়ে এর সূচনা হল, সেটা কিন্তু মোটেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কোনও সংক্রান্ত জার্নালে বেরোয়নি, বেরিয়েছিল দর্শনশাস্ত্রের এক নামী জার্নালে। ‘ফিলোজফি অফ সায়েন্স’ নামের এই জার্নালের জানুয়ারি সংখ্যায় ‘বিহেভিয়ার, পারপাস অ্যান্ড টেলিওলজি’ শিরোনামে প্রকাশিত হয় এক ছোট্ট আট পাতার গবেষণাপত্র, লেখেন সাইবার্নেটিক্সের প্রবাদপ্রতিম প্রতিষ্ঠাতা নরবার্ট ভীনার এবং তাঁর দুই গবেষক-সাথী, আর্তুরো রোজেনব্লুয়েথ ও জুলিয়ান বিগেলো। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্বার্থে গভীর দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন যে কত সাংঘাতিকভাবে জরুরি, এই প্রবন্ধটি চিরদিন থেকে যাবে তার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হিসেবে। ভীনার ও তাঁর সাথীরা উপলব্ধি করেছিলেন, জীবের আচরণ বুঝতে পারার প্রথম শর্ত হল উদ্দেশ্যপূর্ণতাকে সুনির্দিষ্ট যুক্তির সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা। জড় ও জীব উভয়েই নানা ধরনের আচরণ করে, কিন্তু, তার মধ্যে কোনটা সক্রিয়, কোনটা উদ্দেশ্যপূর্ণ, কোনটা ‘টেলিওলজিক্যাল’? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার জন্য তাঁরা বস্তুর সক্রিয়তাকে কয়েকটি ধাপে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করতে চাইলেন। তার বিবরণ সংক্ষেপে নিচে দিচ্ছি, কিন্তু তাঁদের বানানো চমৎকার নকশাটি একবার মন দিয়ে দেখে নিলে সেটা বুঝতে সুবিধে হবে, সেটাও দেওয়া রইল।

প্রথম ধাপে তাঁরা সক্রিয় আচরণকে নিষ্ক্রিয় আচরণ থেকে পৃথক করতে চাইলেন। হাত দিয়ে ছোঁড়া একটা ঢিল বা ধনুক থেকে ছোঁড়া একটা তীর ছুটে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় বটে, কিন্তু সেটা আসলে নিষ্ক্রিয় আচরণ, কারণ পুরোপুরি বাইরে থেকে দেওয়া শক্তির ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটা ঘটছে। এরা যদি নিজের ভেতরের কোনও শক্তি খরচ করে কিছু করত তাহলে তাদেরকে নিশ্চয়ই সক্রিয় বলা চলত, যেমনটি বলা চলে জীবেদের ক্ষেত্রে তো বটেই, এবং কিছু কিছু যান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও, যেমন একটা ফেটে পড়া বোমা বা একটা দম দেওয়া পুতুল বা ঘড়ি। তবে, যারা সক্রিয় তারা সকলেই কিন্তু উদ্দেশ্যপূর্ণ নয়। বোমা বা পুতুল তো তা নয়ই, এমনকি ঘড়িও নয়। ঘড়ির কাজ নির্দিষ্ট গতিতে দুটো (বা তিনটে) কাঁটা ক্রমাগত ঘোরাতে থাকা। তা দিয়ে মানুষের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে বটে (সে তো ঢিল ছুঁড়েও হতে পারে), কিন্তু তার ক্রিয়া শুধুই একঘেয়েভাবে পুনরাবৃত্ত হয়, কোনও পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় না।

উদ্দেশ্যপূর্ণ তবে কারা? সমস্ত জীবেরা তো বটেই, এবং কোনও কোনও যন্ত্রও, যেমন টর্পেডো। তবে, সাইবারনেটিক্স-গবেষক ভীনার ও সাথীরা কিন্তু যে কোনও উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণকেই ‘টেলিওলজিক্যাল’ আখ্যা দিতে নারাজ। সে আখ্যা তাঁরা দেবেন যদি উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণের সাথে ‘নেগেটিভ ফিডব্যাক’ বা ঋণাত্মক পশ্চাৎ-প্রবাহ ব্যবস্থা থাকে তবেই, নইলে নয় (ওপরের নকশার তৃতীয় ধাপ দেখুন)। ধরুন একটা ক্ষুধার্ত ব্যাঙ একটা উড়ন্ত পোকা দেখল, এবং মুহূর্তের মধ্যে তার আঠালো জিভটাকে নিখুঁত লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে পোকাটাকে পাকড়াও করে উদরসাৎ করল। আরও ধরুন, একটু পরে একটি ক্ষুধার্ত সাপ ওই ব্যাঙটিকে দেখে সপাটে ছোবল দিল, কিন্তু ততক্ষণে ব্যাঙটি লাফ দিয়ে দিয়েছে, অতএব সে ছোবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। এখানে ব্যাঙ ও সাপের আচরণ খুবই উদ্দেশ্যপূর্ণ, কিন্তু সেটা অনেকটা ছুঁড়ে দেওয়া তিরের মত, পদক্ষেপটা একবার নিয়ে নেওয়ার পরে আর তা সংশোধন করা যায় না। হিসেবে ভুল হলেই তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, যেমনটি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হল।

আচ্ছা, আরেকটি পরিচিত ঘটনা ভাবুন এবার। যখন আমরা টেবিল থেকে এক গ্লাস জল তুলে নিয়ে মুখে দিই, তখন আমাদের শরীরে ঠিক কী ঘটে? এমনিতে ব্যাপারটাকে খুব সাধারণ বলেই মনে হয়, কিন্তু বাচ্চাদেরকে এই কাজটা প্রথম প্রথম শেখানোর সময় খানিকটা যেন সন্দেহ হয় যে, ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা জটিলতা আছে। আসলে হয় কি, গ্লাসটা দেখলাম আর হাতটা ওখানে ঠিকঠাক চলে গেল – মোটেই এই রকম সোজা-সরলভাবে ব্যাপারটা ঘটে না, বরং প্রতি মুহূর্তে গ্লাসের সঙ্গে হাতের দূরত্ব বিবেচনা করে মস্তিষ্ক মাংসপেশীকে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে হাতটাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিতে থাকে, এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে যে দিকে বিচ্যুতি ঘটেছে তার উল্টোদিকে গতি সঞ্চার করে হাতকে সঠিক লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনে। প্রতি মুহূর্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এই যে তাৎক্ষণিক ভ্রম সংশোধন, একেই বলে ‘ফিডব্যাক মেক্যানিজম’। আর, এই যে প্রতিবার সংশোধনের পর ভুলের পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়ে কমিয়ে শেষে লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া, সেইজন্যেই এ ফিডব্যাক-কে বলা হচ্ছে ‘নেগেটিভ ফিডব্যাক’ বা ঋণাত্মক পশ্চাৎ-প্রবাহ, যেহেতু সংশোধনটি প্রতিবারই ভুল থেকে বিয়োগ হচ্ছে। ফিডব্যাক-টা ‘নেগেটিভ’ বা ঋণাত্মক না হলে লক্ষ্যের দিকে এগোতে এগোতে হাতের এলোমেলো অনিশ্চিত গতি ক্রমশ বেড়ে উঠত। কল্পনা নয়, এ রকম সত্যিই ঘটে। আমাদের সমস্ত কাজকর্মের সময় মস্তিষ্কে এই ‘নেগেটিভ ফিডব্যাক’ প্রক্রিয়া চালু রাখে নিম্নমস্তিষ্ক অংশ, তা এমনই দ্রুত ও নিঃশব্দ যে আমরা কিছুই টের পাই না। যে সমস্ত রোগীদের নিম্নমস্তিষ্কে গোলযোগের ফলে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, তারা এক গ্লাস জল মুখে তুলতে জেরবার হয়ে যায়, গ্লাস যত মুখের দিকে এগোয় ততই তাদের হাতের কাঁপুনি বেড়ে চলে।

গবেষক ভীনার ও তাঁর সাথীরা বললেন, উদ্দেশ্যপূর্ণ বা ‘টেলিওলজিক্যাল’ আচরণের আসল সারবস্তু হল এই ‘নেগেটিভ ফিডব্যাক’ ব্যবস্থা, যন্ত্রের মধ্যে জীবের আচরণ যদি সৃষ্টি করতে হয় তো ওই ব্যবস্থাটা তার মধ্যে থাকতেই হবে। তবে এখানেই শেষ নয়, এ ব্যবস্থা আরও উন্নত হতে পারে। যেমন, কখনও বা ‘নেগেটিভ ফিডব্যাক’ হতে পারে ‘প্রেডিক্টিভ’, অর্থাৎ ভবিষ্যত-দৃষ্টিসম্পন্ন (ওপরের নকশার শেষ দুটো ধাপ দেখুন)। গ্লাস হাতে নিয়ে জল খাওয়ার মধ্যে আছে শুধুই নেগেটিভ ফিডব্যাক, এখানে ভবিষ্যত-দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার দরকার পড়েনি, কারণ গ্লাসটি এক জায়গায় স্থির রয়েছে। কিন্তু বেড়াল যখন ইঁদুর ধরে তখন নেগেটিভ ফিডব্যাক তো লাগবেই, তার সঙ্গে ইঁদুরের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অবস্থানটাও আঁচ করতে হয়, নইলে শিকার ফস্কাবে। আবার, এই ‘প্রেডিক্টিভ’ বা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিসম্পন্ন আচরণেরও স্তরভেদ আছে। বেড়ালের ইঁদুর ধরা প্রাথমিক স্তরের ব্যাপার, কারণ তাকে শুধু ইঁদুরের গতিটুকুই আন্দাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু, ধরুন, আমরা যখন তির বা গুলতি দিয়ে একটা পাখিকে শিকার করতে চাই, তখন পাখি আর নিক্ষিপ্ত বস্তু দুটোরই ভবিষ্যৎ অবস্থান হিসেব করতে হয়, তবেই তো সে দুটো এক জায়গায় গিয়ে মিলবে। কাজেই, এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিটা আরেকটু উঁচুদরের হতে হবে। যত বেশি তথ্য ও রাশি নিয়ে কাজ হবে, ‘প্রেডিক্টিভ’ বা ভবিষ্যত-দৃষ্টিসম্পন্ন আচরণেরও স্তরও ততই উঁচু হবে। যন্ত্রকে দিয়ে তা করাতে গেলে অনেক রকমের ‘সেন্সর’ তো লাগবেই, আর তা থেকে পাওয়া বিচিত্র ও বিপুল তথ্যগুচ্ছ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অতি শক্তিশালী একটি কম্পিউটরও তার মধ্যে থাকতে হবে। সত্যি বলতে কি, আজ আমরা যখন মানুষ ও জীবজন্তুর আদলওয়ালা উন্নত রোবট বা দূর-লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্র বানাই, তখন উনিশশো তেতাল্লিশের এই বিখ্যাত গবেষকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তা বানাই।

এই ভাবে, উদ্দেশ্যপূর্ণ জীব আর উদ্দেশ্যহীন জড়, এ দুয়ের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তোলবার দিকে মানুষের বোধবুদ্ধিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে দিল সাইবার্নেটিক্স তত্ত্ব। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব, আধুনিক জৈব রসায়ন ও জীব-পদার্থবিদ্যা যখন জীবধর্ম বিশ্লেষণ করে ধাপে ধাপে নেমে আসছে জড়ধর্মের দিকে, তখন সাইবার্নেটিক্স একই পথে যাত্রা শুরু করেছে ঠিক বিপরীত প্রান্ত থেকে, জড়ধর্ম থেকে শুরু করে জীবধর্মে পৌঁছতে চায় সে। এই সম্ভাবনাময় মুহূর্তে চিন্তাশীল জীববিজ্ঞানীদের কাছে সাইবার্নেটিক্স যে ঠিক কোন বার্তা নিয়ে পৌঁছল, সেটা আমরা এবার বোঝার চেষ্টা করব জীব-দার্শনিক আর্নস্ট মায়র-এর ‘দি আইডিয়া অফ টেলিওলজি’ শীর্ষক প্রবন্ধের এক নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে, যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ভীনার ও তাঁর সাথীদের গবেষণাপত্র প্রকাশের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে (লক্ষণীয়, এটিও কিন্তু জীববিদ্যার টেকনিক্যাল জার্নালে ছাপা না হয়ে ‘জার্নাল অফ হিস্ট্রি অফ আইডিয়াস’ নামক এক দর্শন-ঘেঁষা জার্নালেই ছাপা হয়েছিল)। ততদিনে, একদিকে যেমন কম্পিউটর ও তার ‘প্রোগ্রামিং’ জনজীবনে এক অতি পরিচিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি অন্যদিকে আবার জীবের বিকাশ কীভাবে তার ‘জিন’-এ সংরক্ষিত তথ্য ও নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে বিষয়েও বহু কিছু জানা গেছে, এবং প্রায়শই ‘জিন’-কে কম্পিউটরের ‘রিড ওনলি মেমোরি’ এবং তার মধ্যেকার তথ্য ও নির্দেশাবলীকে ‘প্রোগ্রাম’-এর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাব, মায়র-এর জীব-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বচিন্তা সাইবার্নেটিক্সের বোধে কত বেশি জারিত ছিল।

মায়র ডারউইনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জীববিদ্যায় টেলিওলজিক্যাল চিন্তাধারার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন, এখানে তার পুনরাবৃত্তির দরকার নেই, আমাদের দরকার শুধু তাঁর মোদ্দা সিদ্ধান্তগুলো। তিনি দেখিয়েছেন, ডারউইনের নিজের সময়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় ধারা অনুসারে টেলিওলজি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা থাকলেও তাঁদেরই এক বড় অংশ আবার টেলিওলজিতে আকৃষ্ট ছিলেন, সবসময় শুধু ঈশ্বরবিশ্বাসের কারণে নয়, তার অন্তর্নিহিত প্রগতি ও আশাবাদের কারণেও বটে। বিশ্ব ক্রমশ আরও ভাল ও নিখুঁত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে, টেলিওলজির এই বার্তাটা তাঁরা বেশ পছন্দ করেছিলেন। টেলিওলজি সম্পর্কে টমাস হাক্সলির মত জাঁহাবাজ ডারউইনপন্থীর তীব্র আপত্তি সত্তেও তাঁদের সমালোচনায় একটা জিনিস বেরিয়ে এসেছিল, জড়বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক, জীবধর্মের মধ্যে এমন কিছু আছে যা শুধু টেলিওলজির ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব, সে ভাষায় যতই ধর্ম আর ঈশ্বরের গন্ধ থাকুক না কেন। ক্ষুধার্ত বাঘ হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বা বাঘিনীকে দেখে সঙ্গমেচ্ছায় আকুল হল, কিম্বা একটা মুরগির ডিম ফুটে মুরগির বাচ্চা বেরিয়ে এলো, এ সব কথা স্রেফ নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার ভাষায় বিবৃত করা অসম্ভব, যদিও কেউ কেউ টেলিওলজি-বিরোধিতার ঝোঁকে এসবকে পাথরের স্বাভাবিক গড়িয়ে পড়া জাতীয় ঘটনার সাথে এক করে দেখাতে চেয়েছেন। পাহাড়ের মাথা থেকে পাথর গড়িয়ে নিচে নামার মধ্যে এক ধরনের লক্ষ্যাভিমুখিতা আছে ঠিকই, কিন্তু তাকে কি ‘উদ্দেশ্যপূর্ণ’ বলা যায়? কোনও এক অর্থে যে কোনও ক্রিয়ারই কিছু না কিছু পরিণতি আছে, তার মধ্যে সবকিছুকেই ‘উদ্দেশ্য’ বলে চিহ্ণিত করাটা বোকা বোকা ব্যাপার। ওরকমভাবে বললে তো বৃষ্টির ‘উদ্দেশ্য’ থেমে যাওয়া, নদীর ‘উদ্দেশ্য’ সমুদ্রে পৌঁছনো, গরম দুধের ‘উদ্দেশ্য’ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, এইসব সিদ্ধান্তে এসে পড়তে হবে।

মায়র এ ধরনের রাশি রাশি তর্কবিতর্ক ও মতামত বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাইলেন, টেলিওলজি আসলে এক মস্ত ছাতা, যার তলায় লুকিয়ে আছে তিন চার রকমের কথা, যার মধ্যে কাজের ও অকাজের দুরকমই আছে। অকাজের কথার মধ্যে আছে ভাষাগত প্রবণতা, সবকিছুর মধ্যে মানবমনের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা, ঈশ্বরিক হস্তক্ষেপ বা বিরাট কোনও রহস্যময় শক্তি বা মহাজাগতিক চৈতন্যের খেলা দেখতে পাওয়া, এইসব। আর কাজের কথা শুধু দুরকম, ‘টেলিওম্যাটিক’ এবং ‘টেলিওনমিক’। টেলিওলজি কথাটার ঝাপসা ভাব কাটাবার জন্য মায়র এই নতুন কথা দুটো বানিয়ে নিলেন (আসলে অবশ্য ঠিক নিজে বানাননি, অন্যের বানানো কথাকে একটু নিজের মত করে নিয়ে ব্যবহার করেছেন)। প্রথমটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ঘটে যাওয়া অন্ধ অমোঘ পরিণতি, যার মধ্যে ‘উদ্দেশ্য’ নেই। তাই, পাথরের মাটিতে আছড়ে পড়া, বৃষ্টির থেমে যাওয়া, গরম দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, নদীর সমুদ্রে পৌঁছনো, এইসব হচ্ছে ‘টেলিওম্যাটিক’ ঘটনা। আর দ্বিতীয়টাই আসল জৈব ঘটনা, এবং সেইহেতু প্রকৃতই ‘উদ্দেশ্যপূর্ণ’। অর্থাৎ, বেড়ালের ইঁদুর ধরা, বীজ থেকে চারা গজানো, ভ্রূণ থেকে আস্তে আস্তে গোটা প্রাণি তৈরি হওয়া, এসব হচ্ছে গিয়ে ‘টেলিওনমিক’। মায়রের মতে, জীববিদ্যায় প্রকৃত আলোচ্য বিষয় শুধু এগুলোই। এই ‘টেলিওনমিক’ ধরনের ঘটনাকে নিছক সাধারণ জড়ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় এটা মায়র মোটেই মানবেন না, আবার, এই ধরনের ঘটনার পেছনে যে যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অতীত কোনও রহস্যময় ব্যাপার আছে এমন কথা তো আরওই মানবেন না। তাহলে, দুটো পুরোপুরি বিরোধী অবস্থানকেই যদি উড়িয়ে দেন, তো তিনি নিজে আসলে ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে চান? ঠিক কীভাবে তিনি একে রহস্যময় অলৌকিকের হাত থেকে বাঁচাবেন, আবার একই সঙ্গে সাধারণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন থেকে আলাদাও করবেন?

এইখানেই তিনি টেনে আনেন সাইবার্নেটিক্স। বলেন, জীবের উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণ ও বিকাশ ঘটে পূর্বনির্ধারিত নকশা অনুযায়ী, যা ‘প্রোগ্রাম’ করা থাকে তার ‘জিন’-এর ভেতরে। এই ‘প্রোগ্রাম’ অলৌকিক কিছু নয়, কারণ জড়ধর্ম সম্পূর্ণ মান্য করেই তা তৈরি হয়েছে, আবার সে প্রোগ্রামে ঠিক কী কী তথ্য ও কর্মনির্দেশ আছে সেটা নিছক জড়ধর্ম দ্বারা নির্ধারিতও নয়। যেমন, আমরা কাগজের ওপর একটি বাক্য লিখি কাগজ ও কালির জড়ধর্ম সম্পূর্ণ মান্য করেই, কিন্তু সে বাক্যের অর্থটা কাগজ ও কালির ধর্ম দিয়ে মোটেই বোঝা যায় না, এও যেন অনেকটা সেইরকম। কম্পিউটরের সাথে তুলনা করলে ব্যাপারটা আরও ভাল করে বোঝা যাবে। কম্পিউটর বানানো ও ‘প্রোগ্রাম’ করা হয় জড়বস্তু দিয়ে এবং জড়বিজ্ঞানকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়েই, কিন্তু সে ‘প্রোগ্রাম’ সিনেমা দেখাবে না ছবি আঁকবে না ব্যবসার হিসেব কষবে নাকি মহাকাশযানের নকশা বানাবে তা কিন্তু নিছক তার উপাদানের জড়ধর্ম দিয়ে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় ওই নির্দিষ্ট ‘প্রোগ্রাম’-টি ঠিক কীভাবে লেখা হয়েছে তার ওপর। জীবও ঠিক তাই। তার শরীর তৈরি হয়েছে জড়বস্তু দিয়ে এবং জড়ধর্ম অনুসারেই, কিন্তু তার শরীরে প্রোথিত ‘প্রোগ্রাম’-এ কী তথ্য ও নির্দেশ আছে তা নিছক শরীরের জড়ধর্ম দিয়ে নির্ধারিত হয় না। তফাতের মধ্যে, কম্পিউটরের প্রোগ্রামটা মানুষ বানায় তার সচেতন ইচ্ছানুসারে, আর জীবের ‘জিন’-এর ভেতরে আঁকা ‘প্রোগ্রাম’ তৈরি হয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অন্ধ প্রক্রিয়ায়।

এভাবে সাইবার্নেটিক্সের সাহায্যে জীবধর্ম ব্যাখ্যা করলেও, ভীনার ও তাঁর সাথীদের অবস্থানের সঙ্গে কিন্তু মায়রের একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। ভীনাররা যখন বলছেন ‘নেগেটিভ ফিডব্যাক’-ই হচ্ছে জীবধর্মের সারবস্তু, তখন মায়র বলছেন, আরে তা কেন, ও তো জীবের আচরণকে নিখুঁত করে তোলবার পক্ষে সহায়ক এক রকমের প্রক্রিয়া মাত্র। ওর দরকার আছে খুবই, কিন্তু তাহলেও ওটা এক গৌণ ব্যাপার, জীবের উদ্দেশ্যপূর্ণতার আসল উৎস হল তার কোষের মধ্যেকার জটিল মহা-অণুর মধ্যে সঞ্চিত সেই ‘প্রোগ্রাম’। উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণের ফলাফলটি রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, কিন্তু তার কারণ লুকিয়ে রয়েছে অতীত জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত ‘প্রোগ্রাম’-এ। এখন যদি প্রশ্ন করা যায়, আচ্ছা, তাহলে কি গোটা মহাবিশ্বের মধ্যেই ওই রকম কোনও ‘প্রোগ্রাম’ থাকতে পারে না, যেমনটি আছে প্রতিটি ব্যক্তি-জীবের শরীরের কোষে কোষে, যা নাকি বিশ্বকে ঠেলে নিয়ে যায় কোনও এক অদ্ভুত অমোঘতার দিকে, তার উত্তরে মায়র সায়েব সজোরে মাথা নেড়ে বলবেন, উঁহুঁ, তেমন প্রশ্নই ওঠার কথা না। গোটা প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণটা কোথায় যে তার পেছনে ‘প্রোগ্রাম’ আছে বলে সন্দেহ করতে হবে? এমনিতে প্রকৃতি বিশৃঙ্খলায় ভরপুর, আর তার ওপর ডারউইনের গবেষণায় এ তো আজ নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে অচেতন উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো অন্ধ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সচেতন উদ্দেশ্যপূর্ণ জীব সৃষ্টি হয়, সেই জন্যেই তো টেলিওলজি টিঁকলো না। কিন্তু তাহলে, আবারও প্রশ্ন, বিবর্তনের পথে ক্ষুদ্র সরল অণুজীব থেকে প্রাণ বিকশিত হতে হতে ভাষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন উন্নতমস্তিষ্ক মানুষ পর্যন্ত এই যে অভিযাত্রা, এ-ই বা তবে কীভাবে সম্ভব? এর মধ্যে বৈচিত্র্য অকল্পনীয়, কিন্তু একমুখী একটা মোদ্দা নকশা নজরে না পড়েও তো উপায় নেই! এখানে কোন প্রাণি যে কখন ঠিক কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদয় হবে তা হয়ত বলা যায় না, কিন্তু আবার, পেশি-অস্থি-রক্ত-স্নায়ু এলোমেলোভাবে একবার উদয় হচ্ছে একবার চলে যাচ্ছে এমনটাও তো কই ঘটে না, বরং আরও জটিলতা আরও সুসংগঠন আরও বোধশক্তি বরাবর একটা একমুখী পথই যেন মোটা দাগে নজরে আসে। প্রশ্নটা এই পর্যন্ত গেলে মায়র স্বীকার করবেন যে এ প্রশ্ন এখনও অসমাধিত, কিন্তু বলবেন, জীবাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত বিবর্তনকে ‘প্রগতি’ বলা যায় কিনা সে এক বিতর্কিত ব্যাপার। আর তাছাড়া, বিবর্তনের প্রতিটি ধাপ কীভাবে ঘটল তার বিবরণ দিতে যখন কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, এবং এর পেছনে অলৌকিক রহস্যময় কিছু নেই এটাও যখন পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, তখন এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করবার মত বিশেষ কিছু আর বাকি থাকছে না।

এইভাবে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে টেলিওলজির গা থেকে ঐশ্বরিক গন্ধ খানিক মুছল বটে, কিন্তু তাকে কিছুতেই আর পুরোপুরি অস্বীকার করা গেল না। বিজ্ঞানী কলিন পিটেনড্রিঘ, জাক মোনো ও আর্নস্ট মায়র বিভ্রান্তি কাটাবার জন্য ‘টেলিওনমি’ শব্দটি আমদানি করলেন, কিন্তু তা নিয়ে হাসিঠাট্টা কম হল না। জে বি এস হ্যালডেন নাকি বহু আগেই বলেছিলেন, টেলিওলজি হল জীববিজ্ঞানের রক্ষিতা – তাকে ছাড়া চলেও না, আবার তাকে নিয়ে লোকসমক্ষে ঘোরাফেরাও করা যায় না। সেই কথা টেনে এনে মার্কিন জীব-দার্শনিক ডেভিড হাল সকৌতুকে বলেন, আজকাল দেখা যাচ্ছে, টেলিওলজি জীববিজ্ঞানের আইনমাফিক বউ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে নিয়ে এখন বেশ বুক ফুলিয়েই ঘোরাঘুরি চলে, তবে কিনা, সে জন্য তার নামটা পাল্টে ‘টেলিওনমি’ করতে হয়েছে ! বোঝা যায়, অ্যারিস্টটলীয় ‘ফাইনাল কজ’-এর ভূত এখনও পিছু ছাড়েনি। আজও তাই উচ্চশিক্ষিত সৃজনশীল ধর্মতাত্ত্বিকরা হাল না ছেড়ে মহাজাগতিক ‘উদ্দেশ্য’ উপলব্ধির আশায় প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের মধ্যে ঐশ্বরিক ফাঁক খোঁজেন, এবং আজও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা উৎসাহের সঙ্গে তার মোকাবিলা করেন।

দ্বি-অর্ধ-সহস্রাব্দ-প্রমাণ ইতিহাস পেরিয়ে এসে এখন আমরা ঢুকব সেই অত্যাধুনিক গল্পে, কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস একটু নজর করে দেখে নিই।

জীববিজ্ঞানে না হয় উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণ ব্যাখ্যা করতে হয়, কিন্তু জড়জগতে তো আর সেই সমস্যা নেই, সেখানে তো তাহলে পাকাপাকিভাবেই টেলিওলজিকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করবার কথা। কিন্তু, পদার্থবিদ্যায় কি ‘ফর্ম্যাল কজ’ সত্যিই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছে? বিজ্ঞান-দর্শনের প্রবাদপুরুষ টমাস কুন তাঁর ‘কনসেপ্টস অফ কজ ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফিজিক্স’ শীর্ষক নাতিদীর্ঘ এক অসাধারণ প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে ‘কারণ’-এর ধারণার বিবর্তন কিভাবে হয়েছে তার যে ঐতিহাসিক বিবরণ তিনি সেখানে দিয়েছিলেন, সেদিকে নজর দিয়ে কি জানা যায়, দেখা যাক। প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত দুহাজার বছর ধরে যে অ্যারিস্টটলের চতুষ্কারণতত্ত্ব দাপটে রাজত্ব করেছে, এবং তারপর সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনিশ শতকে যে তা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের তীব্র সমালোচনার শিকার হয় এবং চার কারণের মধ্যে তিনটি বাদ চলে গিয়ে শুধু ‘এফিসিয়েন্ট কজ’ বা কার্যকরী কারণের জয়জয়কার হয়, সেই সুবিদিত কাহিনী কুন তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন। তবে এখানে তার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমিও তা ওপরে বলেছি। কিন্তু যেটা সত্যিই চিত্তাকর্ষক সেটা হল এই যে, কুন দেখালেন, উনিশ ও বিশ শতকে পদার্থবিদ্যা এমন গণিতনির্ভর হয়ে উঠল, আর তাতে ফিল্ড-স্পিন-প্যারিটি জাতীয় এমন সব অযান্ত্রিক ধারণা ও রাশির আমদানি হল, যাতে করে জড়পদার্থের নানা স্বাভাবিক অবস্থা বা ধর্মের ব্যাখ্যা শুধু গাণিতিক ‘ফর্ম’ দিয়েই হতে লাগল, আর ‘এফিসিয়েন্ট কজ’ বা কার্যকরী কারণ প্রয়োজন হতে লাগল শুধু অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার জন্য, ঠিক যেমনটা নাকি অ্যারিস্টটলের যুগে ঘটত। অর্থাৎ, সেই ‘ফর্ম্যাল কজ’-এর ধারণাই যেন আবার ঘুরে এল। এখন, পদার্থবিদ্যায় ‘ফর্ম্যাল কজ’-এর পুনরাবির্ভাব, আর জীববিদ্যায় ‘ফাইন্যাল কজ’-এর বীজ রয়ে যাওয়া, এ দুয়ে মিলে তাহলে আমাদের আধুনিক কার্য-কারণের ধারণাকে ঠিক কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল? সে কথায় আমাদের শেষপর্যন্ত গিয়ে ঢুকতে হবে, কিন্তু তার আগে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে দেখে নেব যে, বিগত দুই-তিন দশকে মহাজাগতিক টেলিওলজির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সপক্ষে কী কী চেষ্টা হয়েছে এবং যুক্তিবাদীরা কিভাবে তার মোকাবিলা করেছেন। সে লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ হয়ত খুবই চিত্তাকর্ষক হতে পারত, কিন্তু এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তা নয়, জগতের ‘উদ্দেশ্য’ ও ‘অর্থ’ বিষয়ে কোন ধ্যানধারণা সেখানে কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সেটা দেখাতে পারলেই আপাতত এখানে আমাদের কাজ চলে যাবে।

সাম্প্রতিককালে টেলিওলজির যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আর্গুমেন্ট’, তা চলেছে মূলত দু-তিনটি ধারণাকে কেন্দ্র করে, যেমন, ‘ইরিডিউসিব্ল্ কমপ্লেক্সিটি’ এবং ‘কসমিক ফাইন টিউনিং’। প্রথমটি জীববিদ্যা সংক্রান্ত, এবং দ্বিতীয়টি বিশ্বতত্ত্ব বা কসমোলজি সংক্রান্ত। প্রথমটির মূল প্রবক্তা মাইকেল বেহে। তাঁর বক্তব্য, কিছু কিছু জিনিস আছে যা প্রথমেই পুরোটা এক সঙ্গে না বানালেও তার কিছু অন্তত উপযোগিতা থাকে, কাজেই তা প্রথমে একটুখানি বানিয়ে কাজ চালানো যায়, তারপর আস্তে আস্তে পুরোটা বানিয়ে নেওয়া যায়। যেমন একটা বাড়ি। থামগুলো আর চালটুকু বানিয়ে নিলেই তার তলায় থাকা যায়, তারপর বাথরুম পায়খানা রান্নাঘর যোগ করা যায়, প্লাস্টার করে সুন্দর করে রঙ করা যায়। কিন্তু একটা ইঁদুর কল নিয়ে যদি ভাবি তাহলে দেখব, ওটা যদি প্রথমেই এক সঙ্গে সবটা না বানানো যায়, তাহলে বাকিটা কোনও কাজেই আসবে না। সেই রকম জীবদেহেও কিছু জিনিস আছে যা সবটা এক সঙ্গে না থেকে একটুখানি থাকলে কোনও লাভ নেই, এবং সেইহেতু তা যে একটু একটু করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হবে তার উপায় নেই। জিনিসটা যখন প্রথম গজাবে তখন জীবকে কোনও সুবিধেই দিতে পারবে না, ফলে তা টিঁকে থাকতে না পেরে তখনই লুপ্ত হয়ে যাবে, এবং পুরোটা তৈরি হবার সুযোগই পাবেনা। এই ধরনের অঙ্গ বা ব্যবস্থা যদি থাকে, তো তার ‘ইরিডিউসিব্ল্ কমপ্লেক্সিটি’ আছে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তার জটিল গঠন সরল থেকে শুরু করে একটু একটু করে বানিয়ে তোলা যাবে না, এই রকমটাই দাবি। এই রকম একটা দৃষ্টান্ত হল কোনও কোনও ব্যাক্টেরিয়ার ‘ফ্ল্যাজেলাম’ বা শুঁড়, যা দিয়ে তারা জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়ায়। এই শুঁড়ের গঠন খুবই জটিল, কিন্তু ব্যাক্টেরিয়ার কাজে আসতে গেলে তার পুরোটাই দরকার, অল্প একটু গজিয়ে লাভ নেই। তাহলে, এমন যদি হয় যে তা অল্প অল্প করে বিকশিত হয়ে জটিল গঠন অবধি পৌঁছবার সুযোগই পাবেনা, তার অর্থ হল ওর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদ দিয়ে হবে না। অতএব, তার যে আদৌ অস্তিত্ব আছে এটাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। ঈশ্বর যদি একবারেই তা বানিয়ে না ফেলতেন, তাহলে তা কোনও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কিছুতেই সৃষ্টি হতে পারত না। অর্থাৎ, এই ‘ইরিডিউসিব্ল্ কমপ্লেক্সিটি’ যদি দেখা যায়, তো সেটা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ বলেই ধরতে হবে।

এ যুক্তির অসারতা সুযোগ্য বিজ্ঞানীরা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, বস্তুটি অল্প একটু গজালে যদি জীবের তেমন কোনও লাভ না-ও হয়, তবু তা পরবর্তী প্রজন্মে টিঁকে যেতে পারে যদি তা অন্তত খুব বেশি ক্ষতি না করে। দ্বিতীয়ত, এমন হতে পারে যে গজাবার সময় হয়ত তা জীবের এক রকমের সুবিধে করেছিল, কিন্তু একটু বিকশিত হবার পর আবার অন্য রকম সুবিধের রাস্তা খুলে গেল। তৃতীয়ত, হয়ত অন্য আরও কিছু অঙ্গের সাহায্য নিয়ে তা বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু বিবর্তনের পথে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এইটা থেকে গেল আর অন্যগুলো অবলুপ্ত হয়ে গেল (ঠিক যেভাবে উঁচু বাড়ি খাড়া করবার সময় ভারা বাঁধা হয় এবং হয়ে গেলে খুলে নেওয়া হয়, এবং বাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এটা আর বোঝবার কোনও উপায়ই থাকে না যে, বাড়িটা তৈরি হয়েছিল ঠিক কীভাবে)।

লক্ষ করবার বিষয়, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে ঐশ্বরিক টেলিওলজি-ও যেন খুবই ‘টেকনিক্যাল’ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, যেন শুধু আর মোদ্দা দার্শনিক তর্কের ওপর ভরসা করতে পারছে না, খুঁটিনাটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তির দিকে নজর দেবার চেষ্টা করছে (পেরে উঠছে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন)। একথা প্রযোজ্য ‘কসমিক ফাইন টিউনিং’ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও। উইলিয়াম লেন ক্রেগ, অ্যালিস্টার ম্যাকগ্রাথ, রিচার্ড সুইনবার্ন, রবিন কলিন্স ইত্যাদিদের মত খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকরা শুধু নন, এমনকি আলভিন প্লান্টিঙ্গার মত দু-একজন দার্শনিক এবং জন পোলকিংহর্ন ও ফ্রাঙ্ক টিপলারের মত প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদও এ তত্ত্ব আউড়েছেন। তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাতে চান, এ মহাবিশ্বে কতকগুলো ‘ইউনিভার্সাল কন্সটান্ট’ বা সর্বজনীন ধ্রুবক রাশি আছে, যেগুলোর মান সামান্য এদিক ওদিক হয়ে গেলেই আর প্রাণের উদ্ভব ঘটত না, ফলে আমরাও থাকতাম না। আলোর গতি, মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান, মহাবিশ্বের ঘনত্ব, মহাবিশ্বের ‘এক্সপ্যানশন রেট’ বা স্ফীতির হার, মহাবিশ্ব-ধ্রুবক, মহাকর্ষীয় ও তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তির অনুপাত, এই সব হল এই রকম ধ্রুবকের উদাহরণ। এগুলো সামান্য কম বা বেশি হয়ে গেলেই মহাবিশ্বের পদার্থকণাগুলো হয় ছাড়া ছাড়া থাকত আর নয়ত সব একসঙ্গে তাল পাকিয়ে যেত, ফলে গ্রহতারা গ্যালাক্সি এসব তৈরি হতনা, এবং জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কার্বন বা জল এইসব জিনিসও তৈরি হত না। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের সুবিধে হবে বলে ইশ্বর এই জগতটা খুব যত্ন করে মেপেজুকে বানিয়েছেন — ‘কসমিক ফাইন টিউনিং’ তত্ত্বের যুক্তিধারাটা এইরকম।

স্টিভেন ভাইনবার্গ, ভিক্টর স্টেঙ্গার, লরেন্স ক্রস প্রমুখ পদার্থবিদেরা, বিশেষত মাঝের জন, যথারীতি এইসব ভুয়ো তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। প্রথমত, এই যুক্তিগুলো সবই ‘গড অফ দ্য গ্যাপস’ ধরনের, মানে, যেখানেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা ব্যাখ্যায় ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা আছে সেখানেই ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ মানতে হবে এই রকম একটা আবদার। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে গেলে প্রমাণ দিতে হবে যে, আদৌ যদি কোনও ফাঁক থেকেই থাকে, তো বিজ্ঞান কোনওদিনই সে ফাঁক ভরাট করতে পারবে না। এ প্রমাণ ঈশ্বরতাত্ত্বিকেরা কোনওদিনই দিতে পারবেন না, ফলে সব সময়ই তাঁদের যুক্তিতর্ক গোড়াতেই নিষ্ফল হয়ে যাবে। তাছাড়া, যা অজানা তাকে অজানা বলে সোজাসুজি স্বীকার না করে ‘ঈশ্বর’ নামক কোনও এক উদ্ভট ধারণা আমদানি করাটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে, ‘কসমিক ফাইন টিউনিং’ তত্ত্বের গণ্ডগোল শুধু মোদ্দা দার্শনিক যুক্তিতে নয়, বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটিতেও। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখিয়েছেন, সর্বজনীন ধ্রুবক রাশিগুলোর মান মোটেই আলাদা আলাদা করে ইচ্ছেমত পাল্টানো যায়না, তারা পরস্পরের ওপর এমনভাবে নির্ভরশীল যে একটা নির্ধারিত হলেই আর একটা নির্ধারিত হয়ে যায়। আর যে কটা রাশিকে স্বাধীন বলে সত্যিই ভাবা চলে, তারা বেশ কিছুটা এদিক ওদিক হলেও প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ থেকে যাবে। আবার, যদি এমনও হয় যে পরিস্থিতি খুব বেশি এদিক ওদিক হলে ঠিক আমাদের মত সত্যিই প্রাণ সৃষ্টি হবে না, সেক্ষেত্রেও কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকেই যাবে। একটু আগেই বলেছি যে এই তর্কবিতর্ক খুব আকর্ষণীয় হলেও এ নিয়ে এর বেশি চর্চার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই। শেষ করার আগে শুধু এইটুকু বলব, এখন বোধহয় এইটা বেশ পরিষ্কার করেই বোঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ঈশ্বরের আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়ত আরও অনেক দিন ধরেই চলতে থাকবে, কিন্তু সে রামরাজত্ব আর কোনওদিনই ফেরত আসবে না।

তাহলে, অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণের এক সুদীর্ঘ ইতিহাসকে আমরা অতি সংক্ষেপে ফিরে দেখার চেষ্টা করলাম। অনেক জরুরি জিনিসই হয়ত বাদ গেল, কিন্তু এর মধ্যে একটা মোদ্দা নকশা বোধহয় আবছাভাবে হলেও ফুটে উঠেছে। প্রাচীনকালে দার্শনিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে জগতের পরমোদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া, মধ্যযুগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ খ্রিস্টীয় একেশ্বরবাদের যাথার্থ্য প্রতিপাদনে সে দার্শনিক তত্ত্বকে বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগানো, যুক্তি-বিজ্ঞান-গণতন্ত্র-মুক্তচিন্তার উদ্ভবের যুগে তা নিয়ে তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ওঠা, অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণের শরীর থেকে দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ঐশ্বরিক মহিমা অপসৃত হওয়া, এবং তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নিছক যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে শেষকথা বলে মেনে নিতে না পারা, কোনও না কোনও ভাবে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অনুসন্ধানের মধ্যে টেলিওলজি বা উদ্দেশ্যমূলকতার বীজ রয়ে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যমূলকতার বীজটি আজও অকাতরে রহস্যপ্রিয় বিশ্বাসীজনকে স্বস্তি এবং স্বচ্ছতাকামী নাস্তিক যুক্তিবাদীদেরকে অস্বস্তি বিতরণ করে থাকে। ‘হোলিজম’ বা অতিসমগ্রতাবাদ, ‘ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম’ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং আরও নানা সুর ও মেজাজের চিন্তাকাঠামো তৈরি করে আমরা এই অস্বস্তি থেকে বেরোবার চেষ্টা করেছি, হয়ত খানিক সফলও হয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক সমাধান আজও সুদূরপরাহত। এই পর্যন্ত বলে এই ঐতিহাসিক পরিক্রমাপর্ব সমাপ্ত করব, এবং উপসংহার অংশে প্রবেশ করব। সংক্ষিপ্ত এই উপসংহারে আমি বিজ্ঞানীদের মনে এই অস্বস্তির দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাবার চেষ্টা করব, এবং তারপর এ কথা বলার চেষ্টা করব যে, এই অস্বস্তি আসলে আমাদের মনের এক স্বাভাবিক তাড়না। এই পর্যন্ত যা যা বলেছি বা বলবতার সবই হচ্ছে পণ্ডিতদের কথাবার্তার ধারাবিবরণী, কিন্তু তারপর একেবারে শেষে এক যুক্তিপ্রিয় কল্পনাপ্রবণ মানুষ হিসেবে নিজের দুয়েকটি একান্ত অনুভূতির কথা সসঙ্কোচে পেশ করব, তার সত্যি-মিথ্যে-ভাল-মন্দ পাঠকই বিচার করবেন।

উপসংহার : এ জগতের কোনও এক অনৈশ্বরিক অর্থের খোঁজে

যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার ইতিহাসে বার্ট্র্যান্ড রাসেল এক উজ্জ্বলতম নাম। বিশ্বকোষপ্রতিম প্রজ্ঞার অধিকারী এই নাস্তিক গণিতজ্ঞ-দার্শনিক কোনওদিনই ভক্তি-গদগদ অস্বচ্ছ চিন্তাকে ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপ করতে কসুর করেন নি। পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ন ফিলজফি’ প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর এ মেজাজের স্বাক্ষর বহন করছে। কাজেই টেলিওলজির প্রতি তিনি যে খড়্গহস্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে সে নিয়ে তাঁর এক আশ্চর্য অস্বস্তি চোখে পড়ে এ বইয়ে।

প্রথমত, তিনি বলছেন, টেলিওলজি বা মেক্যানিজম দুরকম পদ্ধতিই শুধু মহাবিশ্বের অংশবিশেষের প্রতিই প্রযোজ্য, গোটা মহাবিশ্বের প্রতি নয়। কেন যে নয়, তার কারণটা বোঝা কঠিন নয়। কোনও একটি ঘটনা বা বস্তুর কারণ নির্দেশ করতে গেলে হয় আমরা বলব আরও আগেকার অন্য আরেকটি বস্তু বা ঘটনা এর কারণ (মেক্যানিজম), আর তা নয়ত বলব এটি ঘটেছে বা রয়েছে ‘অমুক উদ্দেশ্যে’ (টেলিওলজি)। যা-ই বলি না কেন, কারণটিকে থাকতে হবে উদ্দিষ্ট ঘটনাটি বা বস্তুটির বাইরে, যেহেতু কোনও বস্তু বা ঘটনা নিজেই নিজের কারণ হতে পারে না। ফলত, এ রকম কার্যকারণ-ব্যাখ্যান প্রযোজ্য হতে গেলে ওই বস্তু বা ঘটনার বাইরে আদৌ কিছু থাকতে হবে, এবং সেইজন্য শুধু মহাবিশ্বের অংশবিশেষ সম্পর্কেই তা চলবে। গোটা মহাবিশ্ব সম্পর্কে তা প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ সংজ্ঞা অনুসারে মহাবিশ্বের বাইরে আর কিছুই থাকতে পারেনা। ব্যাখ্যা দেবার তাড়নায় জোর করে বিশ্ব-বহির্ভূত কোনও সত্তা যদি খাড়া করা হয় তবে তা নিশ্চয়ই ঈশ্বর গোছেরই কিছু একটা হতে হবে। ওপরে ব্যাখ্যা করেছি, আমাদের বিজ্ঞান গবেষণার মোদ্দা চরিত্রটা হচ্ছে নাস্তিক। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে কার্যকারণ বিচারের গভীরে এ রকম একটা সম্ভাবনা নিহিত থাকাটাতত্ত্বীয় বিজ্ঞানের কাছে যে কতটা কষ্টের, সেটা পাঠক বুঝবেন।

দ্বিতীয়ত, রাসেল ওই বইয়ে আরও বলছেন, কোন সত্যের অন্বেষণে কখন টেলিওলজিক্যাল বা উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন করতে হবে, কখন মেক্যানিক্যাল বা যান্ত্রিক প্রশ্ন করতে হবে, কিম্বা দুটোই একসঙ্গে করতে হবে কিনা, এসব আগে থেকে বলা মুশকিল। তবে কিনা, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, মেক্যানিজমের পথে এগিয়ে প্রয়োজনীয় সত্যটুকু জানা যায়, টেলিওলজির পথে এগিয়ে কাজের কাজ কিছু হয় না। লক্ষ করে দেখুন, এখানে কিন্তু রাসেল টেলিওলজির বিরুদ্ধে শুধু মোটাদাগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথাই বলছেন, একে তত্ত্বগতভাবে মোটেই খারিজ করছেন না।

এ নিয়ে চাপা অস্বস্তি হয়ত আছে বিজ্ঞানীদের মনেও। প্রথম সারির যে সমস্ত পদার্থবিদেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে গোটা মহাবিশ্বকে একসূত্রে গেঁথে ফেলার মত বৈজ্ঞানিক নিয়মের অস্তিত্ব আছে এবং তা অচিরে খুঁজেও পাওয়া যাবে, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন স্টিফেন হকিং ও স্টিভেন ভাইনবার্গ, বলা বাহুল্য উভয়েই নাস্তিক। প্রথম জন তাঁর বিখ্যাত ‘এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম’ বইয়ের শেষে প্রশ্ন তুলেছেন, সে চূড়ান্ত নিয়ম যদি পাওয়া যায়, তো তারপরেও এ প্রশ্ন থেকেই যাবে যে সে নিয়ম মেনে চলবার জন্যে একটা মহাবিশ্ব আদৌ থাকবে কেন। আপাতদৃষ্টিতে টেলিওলজি-মেক্যানিজম প্রসঙ্গে অবান্তর মনে হলেও আসলে এ প্রশ্নের সাথে তার গভীর যোগাযোগ আছে – হকিং আসলে সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ নিয়ে প্রশ্ন করছেন! যে বিজ্ঞান দিয়ে আমরা মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশকে (বস্তু, ঘটনা, প্রক্রিয়া, নিয়ম ইত্যাদি) বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করি, তা সমগ্র মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য হবে, এটাই তাঁর দুশ্চিন্তার বিষয়। আর দ্বিতীয় জন স্টিভেন ভাইনবার্গ মহাবিশ্বের অর্থ নিয়ে যে মন্তব্যটি করেছেন, তা তো এখন প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন, এ মহাবিশ্ব সম্পর্কে যত বেশি বেশি জানা যায়, একে নাকি ততই বেশি বেশি অর্থহীন লাগে! অর্থহীনতার অভিযোগ তোলা অবশ্যই এ মন্তব্যের আসল উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল মহাবিশ্বের মধ্যে ভুয়ো অর্থ আবিষ্কারের ব্যাকুলতাকে ভর্ৎসনা করা। কিন্তু, একটু কান পাতলে এক আপাদমস্তক কারণ-খোঁজা লোকের দীর্ঘশ্বাসও কি এতে ধরা পড়ে না? পদার্থবিদের এই অস্বস্তি কিন্তু ছাড়েনা জীববিজ্ঞানীকেও। ওপরে বলেছি খ্যাতনামা জীববিদ ও দার্শনিক আর্নস্ট মায়র-এর কথা, যিনি জীবের উদ্দেশ্যপূর্ণতা নিয়ে এক সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী অবস্থানে দাঁড়িয়েও টেলিওলজির গুরুত্ব মানেন, এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবের ক্রমশ সুসংগঠিত ও পরিশীলিত হয়ে ওঠার ব্যাপারে খানিক অস্বস্তিতেও ভোগেন।

প্রশ্ন ওঠে, জীবনকে ভালবাসা যেমন আমাদের এক স্বাভাবিক প্রবণতা, জগতের এই উদ্দেশ্যমুলক ব্যাখ্যা বা ‘টেলিওলজি’-ও কি তেমনই আমাদের মনের এক মৌল প্রবণতা? মনোবিদদের গবেষণায় এ প্রশ্নে ইতিবাচক উত্তরেরই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বিশ শতকের গোড়াতেই সুইৎজারল্যান্ডের শিশুমনোবিকাশ-বিশেষজ্ঞ জঁ পিয়াজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, বাচ্চাদের চিন্তাকাঠামো ‘টেলিওলজিক্যাল’। যেমন, আকাশে সূর্যটা কেন আছে এ কথা জিজ্ঞেস করলে তারা হয়ত বলবে, মানুষ অনেক দেশলাই জ্বালিয়ে ওই রকম একটা জিনিস বানিয়ে রেখেছে, আলো-টালো পাবে বলে। তবে, পিয়াজে বলেছিলেন, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জড়বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু বিশ শতকের একেবারে শেষে এবং একুশ শতকের গোড়ায় বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোধ-মনোবিজ্ঞানের (কগনিটিভ সাইকোলজি) গবেষক ডেবোরা কেলেম্যান ও তাঁর সঙ্গীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন, শিশুদের এই মনোবৃত্তি বহুলাংশে বড়দের মধ্যেও থেকে যায়, যদিও তার প্রকোপ কম। যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁদের মধ্যে জড়বস্তুর কার্যকারণ নিয়ে নিবিড় চর্চার ফলে এর প্রকোপ আরও কম, কিন্তু তবুও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়না, তাঁদের বোধশক্তিকে চাপের মধ্যে ফেললেই তার প্রকাশ ঘটে। যেমন,বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা কেন আছে বা কেন ঘটে এই রকম অনেকগুলো প্রশ্ন তাঁদের সামনে সাজিয়ে তার প্রতিটির জন্য একাধিক উত্তর রাখা হলে তাঁরা প্রায়শই উদ্দেশ্যমূলক উত্তরটিই বেছে নেন (এমন কি সেটা যে ভুল উত্তর তা জানা সত্তেও), যদি তাঁদেরকে অত্যন্ত দ্রুত উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়। হয়ত প্রশ্ন করা হল, সূর্য কেন আলো দেয়, এবং উত্তরে হয়ত কারণ হিসেবে নিউক্লীয় বিক্রিয়া ছাড়াও ‘আমাদের প্রাণরক্ষার জন্যে’ ধরনের অপশনও দেওয়া রইল, তখন দেখা যায় যে এমনকি পেশাদার বিজ্ঞানীরাও তাড়াহুড়োর মাথায় দ্বিতীয় উত্তরটিই বেছে নিচ্ছেন। অনেক বিজ্ঞানী অনুমান করেন, স্রেফ বেঁচে থাকার স্বার্থেই, শিকার ও শিকারীকে দ্রুত চিহ্ণিত করা, গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের আচরণ ব্যাখ্যা করা ও তাদের মনোভাব আঁচ করা, এইসব প্রয়োজন থেকে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পথে এ মনোবৃত্তির বিকাশ হয়েছে।

তাহলে, এত সব কথার শেষে আমরা ঠিক কোথায় এসে দাঁড়ালাম সেটা একটু ভেবেচিন্তে দেখা যাক। আমরা জীব, এবং সেইহেতু উদ্দেশ্যপূর্ণ। আমরা জীবন ও তার টিঁকে থাকার ইচ্ছেটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে ভালবাসি। আমরা জগত সম্পর্কে ‘কেন’ এবং ‘কীভাবে’ এই দুরকম প্রশ্নের উত্তরই পেতে চাই, কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে এ-ও শিখেছি যে জড়জগতের মধ্যে ‘উদ্দেশ্য’ খোঁজা চলে না, সেটা শুধু জীবদের জন্যই বরাদ্দ। জগতের ‘অর্থ’ ও ‘উদ্দেশ্য’ ব্যাখ্যার জন্য ধর্মীয় বা অলৌকিক ধ্যানধারণা আমদানি করাটা আজকাল আর আমাদের মূলস্রোতের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বৈধ নয়। ফলে, ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটিকে যেমন এক মহাজাগতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে পারেন (সেটা ভুয়ো হলেও), বিজ্ঞানমনস্ক নাস্তিক যুক্তিবাদীর পক্ষে তা সম্ভব না। এটা যেমন তাঁদের এক কষ্ট, তেমনি, মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র অংশকে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গড়ে ওঠা বিজ্ঞান যে সব সময় গোটা মহাবিশ্বের অর্থ ও অস্তিত্ব বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নটাই খাড়া করে উঠতে পারেনা (উত্তর পাওয়া তো অনেক পরের কথা), সেও এক কষ্ট। এ তো শুধু ব্যক্তি-নাস্তিকের কষ্ট নয়, তত্ত্বীয় বিজ্ঞান নামক নাস্তিক উদ্যোগটিরই এক ভেতরকার কষ্ট। অথচ ওদিকে দেখা যাচ্ছে, ‘টেলিওলজিক্যাল কজ’ বা ‘উদ্দেশ্যমূলক কারণ’ কিন্তু জীববিজ্ঞান বা বা জড়বিজ্ঞান কোথাওই লুপ্ত হয়নি, বরং নবরূপে ফিরে এসেছে – যদিও তার ঐশ্বরিক মহিমা চিরতরে লুপ্ত হয়েছে।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে মনে ভেসে ওঠে সেই প্রশ্নটি, যা ব্যাখ্যা করে এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছিল। যদি আমরা ধর্ম ও ইশ্বর না মানি, তাহলে কি আমরা সত্যিই এ জগতের মোদ্দা অর্থহীনতা মেনে নিতে বাধ্য? এ কথা মেনে নিতে আমার ইচ্ছে করে না। আমি দার্শনিক নই, বিজ্ঞানীও নই, কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের সামান্য এক কর্মী মাত্র। কাজেই, এ মহাপ্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই কেউ আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করবেন না, যদিও আমার প্রশ্ন তোলার অধিকারটুকু হয়ত অনেকেই মানবেন, একজন নাস্তিক যুক্তিবাদী হিসেবে আমার বৌদ্ধিক কষ্টটুকুকেও হয়ত অনেকেই স্বীকৃতি দিতে চাইবেন। সেই সম্ভাব্য স্বীকৃতি থেকে সাহস সঞ্চয় করে, মাঝেমধ্যে নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলা সামান্য কয়েকটা কথা এখানে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করব।