উৎসব সংখ্যা মুখোমুখি: হারুন পাশা ও সোনিয়া রিফাত

হারুন পাশা(জন্ম: ১০ নভেম্বর ১৯৯০) কথাসাহিত্যিক। তাঁর গল্প–উপন্যাসে পাওয়া যায় সমাজ, দেশ, মানুষের সংকটাপন্ন জীবনকথা। যেখানে সংকট সেখানেই তাঁর কলম সচল। সম্পাদনা করেন ‘পাতাদের সংসার’ নামে বিশেষ আয়োজনভিত্তিক পত্রিকা। প্রকাশিত প্রথম গল্প ‘বেকারদের আর্তনাদ’, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়বর্ষের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা সাত। এর মধ্যে তিনটি উপন্যাস, ‘তিস্তা’, ‘চাকরিনামা’ এবং ‘বদলে যাওয়া ভূমি’ শিরোনামে। তিনি লেখেন কম, কিন্তু লেখা তৈরিতে সময় দেন অনেক। একটি লেখা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ শেষে লেখেন এবং লিখে চলেছেন নতুন প্রকরণে ২০১২ সাল থেকে। লেখালেখি তাঁর কাছে নেশা এবং পেশাও।

পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন শওকত ওসমান সাহিত্য পুরস্কার এবং কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার।

এ সাক্ষাৎকার থেকে তাঁর কথাসাহিত্যচর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা, গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, লেখালেখির প্রস্তুতির সময়, পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং সাহিত্যের নানাবিধ দিক জানা যাবে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সোনিয়া রিফাত।

সোনিয়া রিফাত: শুভসন্ধ্যা, কেমন আছেন?

হারুন পাশা: শুভসন্ধ্যা। এই তো, ভালো আছি।

সোনিয়া রিফাতঃ আপনাকে পেয়ে আজ ভীষণরকম ভালো লাগছে। একটা চমৎকার আড্ডা হবে। একটু জানতে চাই, আপনি তো সাত বছর ধরে লেখালেখি করছেন। আপনার লেখার একটা বিশেষত্ব হলো আপনার গল্প–উপন্যাসে লেখককে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাধান্য পায় চরিত্রগুলো। একটু জানতে চাই কোন ধরনের বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে লিখছেন?

হারুন পাশা: আমি লেখায় প্রাধান্য দেই দেশ, সমাজ ও মানুষের সংকটাপন্ন জীবনকথা। আর যে প্রকরণটাকে গুরুত্ব দেই সেটা নিয়ে আপনি নিজেও বললেন। আরেকটু বলছি। আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় দেখা যায় লেখকরা বর্ণনা করেন কাহিনি। এখানে লেখককে অনুপস্থিত রাখি যেটি আপনি বললেন। আমার গল্প–উপন্যাসে চরিত্ররাই সব। তারাই তাদের কথা বলবে। তারাই যাপিত জীবনের ব্যাখ্যাকারক। চরিত্রের কথনেই উপন্যাস এগিয়ে যায় শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আমাদের কথাসাহিত্যে প্রচলিত যে ফর্ম সেই ফর্মে অনেক বছর ধরেই লেখা হচ্ছে। প্রচলিত ফর্মটা হলো লেখকরাই গল্প–উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করেন। এমন প্রেক্ষিতে মনে হলো আমি আমার মতো করে একটা ফর্ম নির্মাণ করি না। সেকারণেই এই ফর্মে লিখছি। লিখছি চরিত্ররা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায়। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায়।

সোনিয়া রিফাত: চমৎকার। পাঠক যখন আপনার লেখা পড়েন, তারা লেখার বিশেষত্বটাকে দেখলেন, লেখককে বাইরে রেখে গল্প–উপন্যাস লিখছেন। লিখেছেন ‘তিস্তা’। পাঠক কি পড়েই সেটা বুঝতে পেরেছিল?

হারুন পাশা: হ্যাঁ, তারা পড়েই বুঝতে পেরেছিল।

সোনিয়া রিফাত: ফিডব্যাকটা কেমন ছিল?

হারুন পাশা: ফিডব্যাক ভালো ছিল। এবং দেখা যাচ্ছে অনেকেই এই ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহলী, আনন্দিত। তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা নতুন একটি ধরনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তারা পড়ে মজা পেয়েছেন। আনন্দ পেয়েছেন।

সোনিয়া রিফাত: নিঃসন্দেহে, আসলে আনন্দ পাওয়ারই কথা। একটা নতুন ধরনের উপন্যাস। লেখার স্টাইল। একটু জানতে চাই প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে কথাসাহিত্য কেন বেছে নিলেন?

হারুন পাশা: এর উত্তর দিতে গেলে আমাকে আরেকটু পেছনে যেতে হবে। যেতে হবে ছোটোবেলায়। আমি শৈশব–কৈশোরে একজন বঞ্চিত মানুষ। জন্মের আগেই দাদা–দাদী, নানা–নানীকে হারিয়েছি। পাইনি আশপাশের মানুষের কাঙ্ক্ষিত সঙ্গ। বাবা চাকরি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মা সামলিয়েছেন সংসার। কারো কাছ থেকে জীবনে নির্মম গল্পও শুনতে পাইনি। রূপকথার গল্প, ভূতের গল্প সহ অন্য গল্প আমাকে পড়ে পড়ে শিখতে হয়েছে। গল্প শুনতে না পারার অতৃপ্তি এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এমন একটা মাধ্যম খুঁজছিলাম, যেখানে গল্প বলা যাবে। গল্প–উপন্যাসে যেহেতু গল্প বলতে পারব সেহেতু প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলাম কথাসাহিত্য। এজন্য দেখবেন আমার গল্প–উপন্যাসে এক চরিত্র আরেক চরিত্রকে গল্প শোনায়। আর আমি যেহেতু দেশ, সমাজ, মানুষের সংকটাপন্ন জীবনের কথা বলি। গল্প–উপন্যাসে ডিটেইলে সেগুলো তুলে আনা সম্ভব। এমন কিছু কারণে লেখার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি কথাসাহিত্য।

সোনিয়া রিফাত: একটু উপন্যাস প্রসঙ্গে আসি। প্রথম উপন্যাস ‘তিস্তা’, যেটা দুই বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার পর অনেক বেশি প্রশংসা পেয়েছে। অনেক নন্দিত সাহিত্যিক, যেমন হাসান আজিজুল হক, আহমদ রফিক, যতীন সরকার, হায়াৎ মামুদ, হরিশংকর জলদাস সহ অনেকেই প্রশংসা করেছেন। এই উপন্যাস যারা পড়েছেন তারা তো জানেই, আর যারা পড়েনি তাদের জন্য বিষয়বস্তুটা জানতে চাই।

হারুন পাশা: তিস্তা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো পানিহীন তিস্তা নদী, তিস্তা ব্যারেজ এবং পানি না থাকায় তিস্তাবাসি যে বিপর্যস্ত জীবন যাপন করছে সেই জীবন।।

সোনিয়া রিফাত: কীভাবে লিখলেন এ উপন্যাস?

হারুন পাশা: এ উপন্যাসটা যখন লেখা শুরু করি তখন সালটা ছিল ২০১৪। অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমি ‘তিস্তা’ উপন্যাসটি লিখেছি। ‘তিস্তা’ লিখেছি সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। তারপর দুপুর তিনটা থেকে বিশ্রাম নিতাম। পরেরদিন একই রুটিন পালন করেছি।

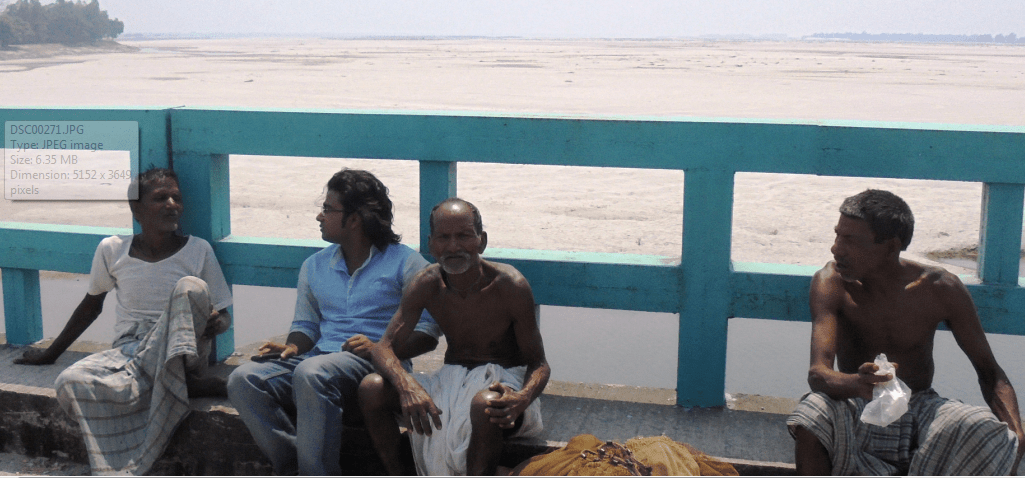

আমি তিস্তাপারের সন্তান। তিস্তার তীরেই আমার জন্ম। তারপরও তাদের জীবনটাকে আরো গভীরভাবে জানার জন্য মাঝি, কৃষক, চরবাসির সাথে থেকেছি, মিশেছি, তাদের ইন্টারভিউ করেছি। তারা কীভাবে মাছ ধরতেন এবং এখন নদীতে পানি না থাকায় মাছ ধরতে না পারার যে একটা যন্ত্রণা আছে, সেটা কেমন। কৃষকরা আবাদ করতে পারছে না পানি না থাকার কারণে। তিস্তাবাসিরা অন্য যে আরো আবাদ করত, তা হচ্ছে না। পানি না থাকায় তারা যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা আরো স্পষ্টভাবে জানার জন্য তাদের সাথে কথা বলেছি। ফিল্ডওয়ার্কের মধ্য দিয়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতার মিশেলে উপন্যাসটি লেখার কাজ সমাপ্ত করেছি।

সোনিয়া রিফাত: বাহ্, একদম সামনে থেকে তাদের জীবন, মান দেখে আপনি লিখেছেন। শুরুতেই বলেছিলেন আঞ্চলিক ভাষাকে লেখায় গুরুত্ব দেন। ‘তিস্তা’ উপন্যাস থেকে দুটি লাইন আমি পড়তে চাই। যেখানে দুটি অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। রংপুরের ভাষায় লেখা দুটি লাইন পড়ছি, ‘পানি বিনা হামরা মরব, হামার ছইলেরা মরবে। ওমার ছইলেরাও মরবে, মরার কাজ চইলতে থাকপে। আর এইটায় হইল হামার এ্যাকশন।’ ময়মনসিংহের ভাষায় ‘সংসার বড় অইতাছে আর নদীর মাছ কমতাছে। এইডার বড় কারণ অইলো নদী শাসন। আঙ্গোর তিস্তা শাসন হরতাছে ইন্ডিয়ায়। হ্যারা পানি ছাড়লে যে কয়ডা মাছ আয়ে নদীর মদ্দে আইতে আইতে শ্যাষ অয়া যায়।’ এই যে দুটি ভাষার মিশ্রণ, এটা আসলে কেন?

হারুন পাশা: নদীর আশেপাশে যে চর অঞ্চল আছে, সেখানে অধিকাংশই ময়মনসিংহ থেকে এসে বসবাস করছে। নদীতে মাছ ধরছে। চরে আবাদ করছে। আমি যেহেতু চেয়েছি আমার উপন্যাসে তিস্তাবাসি, মানে তিস্তাতীরবর্তী মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাটাকেই তুলে আনার জন্য। চরবাসি ময়মনসিংহের ভাষায় কথা বলে, আমি এই ভাষাটাকে দিয়েছি তাদের মুখে। এরপর কৃষক বা অন্য যারা আছেন তারা রংপুরের ভাষায় কথা বলেন। আমি চেয়েছি তাদের এই দুটি ভাষাকেই আমার উপন্যাসে তুলে আনতে। সেজন্য আমি ভাষার দুটি মাধ্যম ব্যবহার করি। অন্য আঞ্চলিকতাও যদিও আছে।

সোনিয়া রিফাত: এটা কি চ্যালেঞ্জিং ছিল না যে, দুটি ভাষার মিশ্রণ করে একটি পুরো উপন্যাসকে ফুটিয়ে তোলা। কারণ আঞ্চলিক ভাষাকে তো প্রপারলি হতে হবে। সেখানে কিন্তু ভুল করার সুযোগ থাকে না।

হারুন পাশা: ভুল করার সুযোগ এজন্য ছিল না, আমি রংপুরের ছেলে। ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি রংপুরে। ফলে এই ভাষাটা আমার আয়ত্তে। আরেকটা হলো ময়মনসিংহের ভাষাটা যে এত চমৎকারভাবে ব্যবহার করতে পেরেছি, তার কারণ, আমার পূর্বপুরুষরা ময়মনসিংহে ছিলেন। ষাটের দশকে তারা রংপুরে আসে। আমাদের পরিবারে এখনো এই ভাষাটা চর্চা হয়।

সোনিয়া রিফাত: দুটো দিক থেকেই সুবিধাটা পেয়েছেন?

হারুন পাশা: হ্যাঁ, দুটি দিক থেকেই ভাষাগত সুবিধাটা পেয়েছি।

সোনিয়া রিফাত: পরবর্তী উপন্যাসে আসি। ‘চাকরিনামা’। নামটা শুনলে বোঝা যায় বেকার তরুণদের অবস্থা, চাকরি বিষয়ে যে একটা জটিলতা, সেটি আপনি উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আরেকটু ডিটেইলে, বিষয়বস্তুটা কী?

হারুন পাশা: চাকরিহীন মানুষের যে জীবন, এই জীবনটাকে আমি গুরুত্ব দিয়েছি। প্রশ্ন করতে পারেন এই টপিক নিয়ে আমি কেন উপন্যাস লিখলাম। এজন্য লিখলাম, আমি যখন বাংলা সাহিত্য পড়ি তখন দেখলাম যে চাকরিহীন বেকার মানুষদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নেই। উপন্যাস বা গল্পের ভেতরে ছোট্ট চরিত্র আছে যারা বেকার। আমার উপন্যাসে পুরো চাকরিব্যবস্থা, বেকারদের জীবনকথা এনেছি। এটা একটা যেমন। আরেকটা হলো যারা বেকার মানুষ তারা সমাজ, দেশ, পরিবার, আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব, এমনকি প্রেমিকার কাছেও অবহেলার পাত্র হয়ে থাকে। তারা একটা বঞ্চিত জীবন যাপন করে। এটা কিন্তু সাময়িক সমস্যা। এই সমস্যাটাকেই তারা প্রকট করে দেখে। যার চাকরি নেই সে কিন্তু খুবই বিষাদঘন সময় পার করে। আমি নিজেও যাপিত জীবন থেকে জেনেছি। জানার পর মনে হল যে না এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা যেতে পারে। সেইসূত্রেই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে উপন্যাস লিখেছি। কথা বলেছি সব ধরনের চাকরিব্যবস্থার ভেতর বাস্তবতার কথা।

ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছি প্রমিত আঞ্চলিকতা। আমরা প্রত্যেক সন্ধ্যায় নিজেরা নিজেরা যে ভাষায় গল্প করি, ওই ভাষা। ভাষা ব্যবহারে চরিত্ররা মুখোশ থেকে বেরিয়েছে। পলিস বা সরকারি ভাষা তারা ব্যবহার করেনি। নিজেরা যে ভাষায় দিনের অধিকাংশ সময় কথা বলে, সেই ভাষাই এসেছে।

সোনিয়া রিফাত: তিস্তায় যেরকম মাঝিদের, কৃষকদের জীবনযাপন দেখে উপন্যাস লিখেছেন। ‘চাকরিনামা’ প্রসঙ্গে জানতে চাই। যেটা বলছিলেন নিজের অভিজ্ঞতা তো আছেই। তারপরেও খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন কী যে বিষয়গুলো কেমন হয়?

হারুন পাশা: হ্যাঁ, কাছ থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার এ উপন্যাসে উদ্যোক্তার কথা আছে। যারা বিসিএস বা ব্যাংকের জন্য পড়ালেখা করছে কিংবা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে তাদের কথা আছে কিংবা স্কুল–কলেজ বা ইউনিভার্সিটির চাকরির ব্যাপারেও বলেছি। এই জায়গায় আমি তাদের সাথে কথা বলেছি। যারা বিসিএস নিয়ে পড়াশুনা করে, তাদের ইন্টারভিউ করেছি। তাদের কাছ থেকে ব্যাপারগুলো জেনেছি। উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদের ব্যাপারগুলো জানার চেষ্টা করেছি। যুব উন্নয়নে গিয়েছি ওইখানে যারা ক্লাস করে তাদের সাথে কথা বলেছি। ওইখানে শিক্ষক বা যারা কোর্স করায় তাদের সাথেও কথা বলেছি। এই উপন্যাসও ফিল্ডওয়ার্কের মধ্য দিয়ে লিখেছি।

সোনিয়া রিফাত: তার মানে পাঠকরা পড়লেই রিয়াল একটা যে অনুভূতি সেটা খুঁজে পাবে উপন্যাসে। আপনি করোনা পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন ‘বদলে যাওয়া ভূমি’ শিরোনামে উপন্যাস। এটা আপনার তৃতীয় উপন্যাস। কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেছেন, ‘‘‘বদলে যাওয়া ভূমি’ উপন্যাসে কেবল দেশ কিংবা বহির্বিশ্বের আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমি বদলের কথাই আসেনি, এসেছে বাংলা উপন্যাসের বর্ণনা কৌশলেরও বদল।’’ আরেকটু বেশি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে।

হারুন পাশা: সেলিনা আপার মন্তব্যে উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা এসেছে। উপন্যাসের ফ্ল্যাপের লেখাটুকুই উল্লেখ করছি না। উপন্যাস মানব মন, সমাজ, দেশ–বিদেশের অলিগলিতে আলো ফেলে ময়নাতদন্ত করে বের করেছে ভেতরের গলদ। নিম্ন বর্গ, নিম্ন মধ্যবিত্ত–মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন, আর্তনাদ, বঞ্চিতের আন্দোলন–প্রতিবাদ, প্রকৃতির সজীব–সতেজতা, সম্ভাবনা সবই উপস্থিত এ উপন্যাসে। জীবন, জগৎ কিংবা প্রকৃতির সার্বিক অবস্থার চালচিত্র ‘বদলে যাওয়া ভূমি’।

সোনিয়া রিফাত: ‘তিস্তা’ উপন্যাস প্রসঙ্গে আবার একটু আসি। বেশিদিন হয়নি উপন্যাসটি প্রকাশের, দুবছর হয়েছে। এরই মধ্যে কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার সহ অন্য পুরস্কারও আপনার ঝুলিতে জমা পড়েছে। অনুভূতি জানতে চাই।

হারুন পাশা: অনুভূতির ব্যাপারটা হলো তিস্তা’য় ব্যবহার করেছি নতুন প্রকাশরীতি। এ রীতি কতটা গৃহীত হবে এ দেশের সাহিত্যে, একটা সংশয় ছিল। এখন মনে হচ্ছে পাঠকের পর বোদ্ধা বা অন্যরাও এ রীতি গ্রহণ করেছে। সংশয় কেটেছে। পুরস্কার একটা স্বীকৃতি, ‘তিস্তা’র প্রকরণ সেই স্বীকৃতিও পেল।

বই প্রকাশের পরপরই, পুরস্কার পাওয়ার আগেই আমার পাঠকরা পড়েছে। তারা তাদের ভালোলাগার কথা। মন্দলাগার কথা বলেছে। আমি দেখতে চেয়েছিলাম বাংলা সাহিত্যে এই স্বীকৃতিটা আরো চমৎকারভাবে আসে কিনা। এই জায়গা দখল করতে পারে কিনা। সেই সূত্রে এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে একটা স্বীকৃতি এসেছে। এতে আমার বেশ আনন্দ অনুভব হচ্ছে।

কিন্তু এই আনন্দকে সামনের দিনগুলোয়ও কন্টিনিউ রাখতে হবে। কেননা আমার আরো অনেক কিছুই লেখার বাকি আছে। আমাকে লিখে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

সোনিয়া রিফাত: বেশ ভালো একটা অনুভূতি এবং আপনার যারা পাঠক আছেন তাদের প্রত্যাশাটাও আসলে অনেক বেশি বেড়ে যাবে। তারা আরো ভালো ভালো টপিকে গল্প–উপন্যাস পাবে। একটু নিরীক্ষা প্রসঙ্গে জানতে চাই। লেখার সময় গল্প–উপন্যাসে নিরীক্ষা করাটাকে আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

হারুন পাশা: নিরীক্ষাটা খুবই দরকারি। যেমন, আমার গল্প–উপন্যাসে যে নিরীক্ষাটা আমি করে থাকি একটু আগেই বলেছি। এখানে আরেকটু বলি। আমার লেখায় লেখক নয়, চরিত্ররাই সব। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন এর আগে যে বাংলা কথাসাহিত্য ছিল সেখানে একই বাক্যে লেখকও কথা বলতেছেন, আবার চরিত্ররাও কথা বলতেছে। আমি মনে করলাম যে, কেবল চরিত্ররাই কথা বলুক। আবার আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দেই। এক চরিত্র আরেক চরিত্রকে গল্প শোনায়। এভাবেই আমি নিরীক্ষাটা করছি গল্প–উপন্যাসে।

এই সূত্রে বাংলা কথাসাহিত্যে যারা নিরীক্ষা করেছেন তাঁদের কথা যদি আমি বলি, যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানিক–তারাশঙ্কর–বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট যখন আমি নিয়ে আসব, এদেশে আছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাহমুদুল হক, কায়েস আহমেদ কিংবা শহীদুল জহির সহ প্রমুখ।

এই যে আমি নামগুলো বললাম, নামগুলো বলার কারণ হলো এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং নিরীক্ষা করেছেন। নিরীক্ষা অর্থ হলো নিজের অবস্থানকে স্বাতন্ত্র্যিকভাবে উপস্থাপন করা। আপনি দেখবেন বাংলা সাহিত্যে যারা নিজের অবস্থানকে শক্ত করেছেন, এখন পর্যন্ত টিকে আছেন, তারা প্রত্যেকেই নিরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন। তাঁরা তাদের বিষয়টাকে আলাদা করে নিয়েছেন। প্রকাশভঙ্গিটাকে আলাদা করে নিয়েছেন। একজনের একটা লেখায় পড়েছিলাম। সেখানে তিনি বলেছিলেন, দুনিয়ার সব বিষয় নিয়েই লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু ওই বিষয়টাকে আমি উপস্থাপন করব কীভাবে, সেটাই হলো টেকনিক।

সোনিয়া রিফাত: উপস্থাপনের ভিন্নতাই একজন লেখকের স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য।

হারুন পাশা: হ্যাঁ, সেই সূত্রেই আমি যাদের নাম বললাম তাঁরা টিকে আছেন এবং তাঁদের নাম আমরা নিয়ে থাকি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথা যদি আমি বলে থাকি তিনি ডিটেইলে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছেন। আবার শহীদুল জহির এসে আরেক ধরনের নিরীক্ষা করলেন। আগের গল্পে একটা আখ্যান বা কাহিনি থাকত। শহীদুল জহির এই ধারায় ব্যাঘাত ঘটালেন। তিনি গল্প নির্মাণ করলেন দুই আখ্যান বা কাহিনিতে। শহীদুল জহির এখন তরুণদের কাছে খুব প্রিয়। বর্তমানে তিনি সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং পঠিতও। যদিও জীবিত থাকাকালীন সময়ে তিনি এত গুরুত্ব পান নাই। অনেক নাটক হচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে তাঁর গল্প–উপন্যাস নিয়ে।

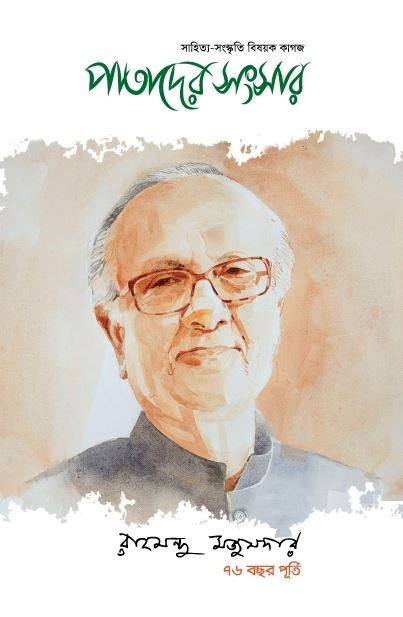

সোনিয়া রিফাত: সম্পাদনা প্রসঙ্গে আসি। আপনি ‘পাতাদের সংসার’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। জানতে চাইব সম্পাদনার শুরুটা কীভাবে?

হারুন পাশা: আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের শেষবর্ষের শিক্ষার্থী তখন থেকেই সম্পাদনাটা শুরু হয়। ২০১৪ সাল থেকে।

সোনিয়া রিফাত: ‘পাতাদের সংসার’ এর নামকরণ সম্পর্কে জানতে চাইব। তার আগে এ পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাই।

হারুন পাশা: বিষয়বস্তু বলার আগে এর স্বাতন্ত্র্যের জায়গাটা নিয়ে কিছু কথা বলতে হবে। খেয়াল করলে দেখবেন যে, বাংলাদেশের লেখকরা যখন মারা যান তখন তাদের নিয়ে ক্রোড়পত্র হচ্ছে। বিশেষ সংখ্যা তৈরি করা হচ্ছে। তার কবরে অনেক পূজা দেওয়া হচ্ছে। যদিও এই পূজা তাঁর জন্য অর্থহীন। কেননা এই পূজা বা ক্রোড়পত্র ওই লেখক দেখে যেতে পারছেন না। আমার কাছে এই ব্যাপারটা খুব ভালো মনে হয়নি। এজন্য মনে হলো জীবিত থাকাকালীন সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যাঁরা আছেন তাঁদের নিয়ে কাজ করব, ব্যক্তিকে ধরে ধরে। বিশেষভাবে কাজ করব। সেজন্য পাতাদের সংসারের বিষয়বস্তুটা হয়ে গেছে জীবিত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কাজ।

সোনিয়া রিফাত: এখানে কী তাঁদের পুরো জীবনকর্ম বা সাহিত্যকর্ম তুলে ধরা হয়?

হারুন পাশা: হ্যাঁ। একটা বিশেষ সংখ্যা হয় ২০০–৪০০ পৃষ্ঠার। সেখানে তাঁদের সামগ্রিক জীবনকর্মটাকেই দেখান হয়।

সোনিয়া রিফাত: গবেষণা করে বিষয়গুলো তুলে আনা হয়। কতদিন ধরে আসলে একেকটা সংখ্যা বের করা হয়?

হারুন পাশা: আমরা নিয়মিতই বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু একেকটা সংখ্যা করতে গিয়ে আমরা ছয়–সাত মাস সময় নেই। একইসাথে কয়েকটি সংখ্যার কাজ চলে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে সময় এলে, একটার পর একটা।

সোনিয়া রিফাত: এখন পর্যন্ত কাদের নিয়ে কাজ করেছেন?

হারুন পাশা: আহমদ রফিক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শাহাদুজ্জামান, রামেন্দু মজুমদার, আসাদুজ্জামান নূর, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মারুফুল ইসলাম, আনোয়ারা সৈয়দ হক, সৈয়দ শামসুল হক, কামাল চৌধুরী, সালাম সাকলাইন, আমিনুল ইসলাম, ফারুক মঈনউদ্দীন, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, পিয়াস মজিদ, ফেরদৌস মাহমুদ, জাহিদ সোহাগ প্রমুখ। মোট ২৩টি সংখ্যা বেরিয়েছে ইতোমধ্যে।

সোনিয়া রিফাত: ‘পাতাদের সংসার’ নামকরণটা কেন?

হারুন পাশা: এখানে পাতা অর্থ লেখকদের বোঝান হয়েছে। লেখকদের লেখা নিয়েই যেহেতু এই পত্রিকা সেহেতু নামকরণ ‘পাতাদের সংসার’।

সোনিয়া রিফাত: লেখালেখির অনুপ্রেরণা কীভাবে পেলেন?

হারুন পাশা: লেখক হওয়ার যে লক্ষণগুলো থাকে ছোটোবেলা থেকেই সেসব আমার ভেতর ছিল। আমি চারপাশে গল্প খুঁজতাম। ভালোলাগার যেটা পেতাম ওইটা নিয়েই গল্প বানানোর চেষ্টা করতাম। নিজের মতো করে থাকতে পছন্দ করতাম। কেওয়াজ কিংবা হৈ–হুল্লোড় বা উচ্চ শব্দ পছন্দ করতাম না। প্রচুর খেলাধুলা করতাম। ক্রিকেট খেলতাম অনেক। মার্বেল খেলতাম। এটা ছিল আমার পছন্দের একটি কাজ। মার্বেল খেলতে খেলতে একটা বিষয় আমি শিখেছি। বিষয়টা হলো বেশি বেশি চর্চা করলে কোনো জিনিস ভালো করে আয়ত্তে আনা সম্ভব। যেমন আয়ত্ত করেছিলাম মার্বেল খেলার কৌশল। এতে করে যেটা হয়েছিল আমার এলাকার কেউই খেলতে এসে ফতুর না হয়ে ফিরে যেতে পারত না। লেখালেখির ক্ষেত্রে এই ধারণাটা প্রয়োগ করে দেখলাম, আসলেই তো ব্যাপারটা তাই। এটাও আমার প্রেরণা।

তারপর আমি প্রচুর গান শুনতাম স্কুল–কলেজ জীবনে। একবার কলেজের বেতন না দিয়ে ওই টাকায় ছোট্ট একটি টেপরেকর্ডার কিনেছিলাম গান শোনার জন্য। গানের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক থাকায় একটা সময় মনে হলো গান লিখব এবং গান লিখিও। মাঝেমধ্যে অ্যালবামের গায়ে দেওয়া ঠিকানায় পাঠাতামও ওই গান। এর মধ্য দিয়ে কিন্তু লেখালেখির চর্চাটা শুরু হয়ে গেল। ফল হিসেবে কলেজ জীবনে কবিতা লিখি এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেও কবিতা লিখতাম। এখনো যদিও লিখি, কিন্তু প্রকাশ করি না। কারণ কবিতা লিখলে মনে এক প্রকারের তারুণ্য কাজ করে। এই তারুণ্য ভেতরে রেখেই গদ্যে প্রয়োগ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ থেকে গল্প লেখা শুরু করি। মজার ব্যাপার হলো আমি প্রথম গল্প লেখা শুরু করেছিলাম ২০০৯ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথমবর্ষে। আর শেষ করি মাস্টার্স দিয়ে। মাঝে যদিও আরো বেশ কিছু গল্প লিখি। যেটা বলছিলাম, গান লেখার চর্চাটাই আমাকে এখন এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। বলা যায় এটাও একটা প্রেরণা।

বড়োবেলায় এসে বাংলা সাহিত্যের প্রায় ১৫০ বছরের গুরুত্বপূর্ণ গল্প–উপন্যাস ও কবিতার বই পড়ে ফেলি। পড়ে পড়েই জেনে ফেলি যে কীভাবে লিখতে হবে এবং কী লিখতে হবে। এটুকু জানার পর নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে লিখছি উপন্যাস এবং গল্প। পড়াটাও আমার জন্য অনুপ্রেরণা।

আমি লেখার জন্য পরিশ্রম করতে রাজি আছি। নতুনের খোঁজে পঠন–পাঠন কিংবা চারপাশের পরিবেশ অবজারভেশন ও সময় সম্পর্কে প্রখর ধারণা কিংবা লেগে থাকা কিংবা কঠিনতর পরিশ্রমে আমার অমত নাই। কারণ আমি সাহিত্য করতে এসেছি। এখানে কোনো ফাঁকিবাজি কিংবা ভণ্ডামির প্রশ্রয় নাই। আমি লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে দেশের যেকোনো প্রান্তেই যাই। আমার সময়ে আমার দেশ কেমন আছে, আমার সমাজ কেমন আছে, কেমন আছে তার মানুষেরা, আমি চরম আগ্রহ নিয়ে জানার চেষ্টা করি।

আমার সময়ে আমার মানুষেরা কীভাবে অতিবাহিত করছে সময়, কোন সংকট তাদের পীড়া দিচ্ছে আমি জানার চেষ্টা করি। আমি অতীতচারিতায় মগ্ন থাকতে রাজি নই। আমি তুলে আনি বর্তমান। বর্তমানে যেমন আছে আমার দেশ, সমাজ ও মানুষ তেমনই দেখাই গল্প–উপন্যাসে। সুতরাং সময়, সমাজ ও মানুষেরাও প্রেরণা। প্রেরণার কথা বলে শেষ করা যাবে না।

সোনিয়া রিফাত: আপনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বিশ্ব বিদ্যালয় জীবনের কথা বলবেন কী? এই সময়ের লেখালেখির কথা?

হারুন পাশা: একটু আগেও বলেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই লিখতাম। লিখতাম গান ও কবিতা। জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি হওয়ার আগে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মের স্টুডেন্ট ছিলাম। বাংলা পড়ার জন্যই সেখান থেকে জাহাঙ্গীরনগরে চলে আসি। রাজশাহীতে থাকলে আমি সর্বোচ্চ কবি হতে পারতাম। জাহাঙ্গীরনগরে আসার কারণে আমি আজ কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুর সময়গুলোতে বারো–তেরো ঘণ্টা করে পড়তাম টেক্সটের বাইরের বই। জানার চেষ্টা করতাম বাংলা সাহিত্যের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কবিতা–কথাসাহিত্যের পরিবর্তন বা বাঁক বদলের ব্যাপারগুলো। টেক্সটগুলো নানাভাবে বিশ্লেষণ করতাম। সেগুলো পত্রিকায় পাঠাতাম প্রকাশের জন্য। এখানে আসার পর হলে থাকতে হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শান্ত পরিবেশ। লেখার জন্য যে যে আবহ দরকার তা আমি জাহাঙ্গীরনগরে পেয়েছি। একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যে আগমন জাহাঙ্গীরনগরের স্পর্শে আসার পর।

আমি যখন লেখালেখি শুরু করি তখন জানতাম না আমি এখানে ভর্তির সুযোগ পাব। এখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই জাতীয় দৈনিকে লেখা প্রকাশ পেতে থাকে। প্রকাশ হচ্ছে ২০১২ সাল থেকে জাতীয় দৈনিকে, গল্প। তারপর প্রকাশিত হয় দেশের বাইরেও। তখন আমি থার্ড ইয়ারের ছাত্র।

ক্যাম্পাসের একপাশ থেকে আরেকপাশ হেঁটেছি লিখতে না পারার দিনগুলোয়। তারপর নিজেকে পূর্ণ মনে হলে আল বেরুনী হলের ২১৭, পরে ২২৪ নম্বর রুমে বসে লিখেছি একের পর এক গল্প। গুছিয়েছি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। প্রকাশ করেছি বই। প্রকাশ করেছি বিশাল কলেবরে পত্রিকা।

লেখালেখির চমৎকার সূচনা ও বিস্তারের পথে এগিয়ে যাওয়া ঘটেছে জাহাঙ্গীরনগরের শান্ত ও নীরব স্পর্শে। আমি আজ হারুন পাশা। বের হচ্ছে উপন্যাস, গল্প এবং অন্য বই। এই হারুন পাশার ভ্রূণ তো তৈরি হয়েছে জাহাঙ্গীরনগরের বিস্তর জমিনে।

এখানে থাকায় ঢাকার সাথে যোগাযোগ করা গেছে। লেখক কিংবা সম্পাদকের সাথে পরিচয় ও আলাপের সুযোগ হয়েছে। আমি হল কিংবা ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক চিন্তা করতাম না। আমার চিন্তা ও এর বিস্তার থাকত সবসময়ই ঢাকাকেন্দ্রিক। ফলে ছাত্র থাকার সময় থেকেই অনেক লেখকের সাথে পরিচয় ঘটে। এই সময় প্রচুর লিখেছি এবং পড়েছি।

সোনিয়া রিফাত: আপনি এম.ফিল করেছেন। লিখেছেন ‘হাসান আজিজুল হকের গল্পে নিম্নবর্গের জীবন’ শিরোনামে একটি বই। আসলে গবেষণাটা কতটা জরুরি একজন সাহিত্যিকের জন্য?

হারুন পাশা: গবেষণা হলো কোনো কিছু নতুনভাবে আবিষ্কার। একজন লেখক কীভাবে লিখবেন? কী লিখবেন? কীভাবে আলাদা হবেন? এগুলো জানতে হলে তাঁকে পূর্বসূরীদের লেখা পড়তে হবে। পড়তে হবে একটা গবেষণাধর্মী মন নিয়ে। এর আগে যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের মতো করে লিখলে তো হবে না। নিজের একটা অবস্থান তৈরি করতে হবে। এজন্য পূর্বসূরীদের পাঠ আবশ্যক।

এরপর গবেষণা হলো আমাদের শিক্ষকদের একটা বড় জায়গা। তাঁরা গবেষণা করবে, নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন। আবিষ্কার করা নতুন বিষয় ও জীবনাভিজ্ঞতার মিশ্রণে তাঁরা চমৎকার লেকচার তৈরি করবেন। যদিও শিক্ষকরা গবেষণায় আগ্রহ দেখা্ন না। ফলে তাঁদের ছাত্র–ছাত্রীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে।

সোনিয়া রিফাত: অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। আমরা আলাপ করতে করতে আয়োজনের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আপনার জন্য অনেক শুভকামনা রইল।

হারুন পাশা: ধন্যবাদ।

[এনটিভিতে প্রচারিত সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ এবং কিছু সংযোজন]