রাজপ্রাসাদের গল্প

রাজপ্রাসাদ। একসময় ছিল রাজার বাড়ি ও রাজকার্যের কেন্দ্র। এখানে বসেই রাজ্য শাসন করতেন রাজারা। সময়ের পরিক্রমায় রাজপ্রথা বিলীন হওয়ার পথে। কিন্তু রাজপ্রাসাদগুলো টিকে রয়েছে কালের সাক্ষী হয়ে। অতিকায় রাজপ্রাসাদগুলো স্থাপত্যশৈলীতে অনন্য। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রাজপ্রাসাদগুলো জানান দিয়ে যায় সেসময়ে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও বিত্তের প্রাচুর্য। উচ্চাভিলাষী রাজপরিবারের দোর্দণ্ড প্রতাপ ঠিকরে বেরোয় এই ইট-পাথর-বালু-সিমেন্টের দালানগুলো থেকে। বহু সময় পার হয়েছে। আবহাওয়াজনিত কারণে তো বটেই পর্যাপ্ত সংস্কারের অভাবে অসংখ্য রাজপ্রাসাদ তার জাঁকজমক হারিয়েছে। রাজপ্রাসাদগুলো শুধু আভিজাত্যের নিদর্শন নয়। এগুলো জীবন্ত ইতিহাস। সভ্যতার পালা বদলে প্রতাপশালী রাজারা গত হয়েছেন কিন্তু রাজকীয় দম্ভ ও গৌরব নিয়ে এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তেমনই কয়েকটি রাজপ্রাসাদ—

বাকিংহাম প্যালেস [ইংল্যান্ড]

লন্ডনের আভিজাত্য প্রকাশ পায় বাকিংহাম প্যালেসে। এটি ব্রিটিশ রাজপরিবারের রাজবাড়ি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত। এটি ব্রিটিশ রাজপরিবারের লন্ডনের বাসস্থান প্রাসাদটি রাজপরিবারের বিনোদনের এবং একটি পর্যটক আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই প্রাসাদের সামনের অংশ পর্যটকদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। রাজপ্রাসাদটির এইভাগটি ১৮৫০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এডোয়ার্ড ব্লোর। আর প্রাসাদটির পশ্চিম কেল্লাটি ১৯১৩ সালে পুনরায় নকশা করেছিলেন স্যার এস্টোন ওয়ের। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ এখন এডিনবার্গের ডিউক ও রানীর বাসভবন। বাকিংহাম প্যালেস বহুকাল আগে ১৭০২ সালে নির্মিত হয়েছিল। এই প্রাসাদ রানী শার্লটের বাসভবন ছিল। তবে এখন প্রাসাদটি দেখতে যেমন শুরুর দিকে এমন ছিল না। নকশায় বড় রকমের পরিবর্তন না আসলেও বহুবার প্রাসাদটির সংস্কার করা হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে এই সংস্কার করা হলেও মূল নকশায় যে আভিজাত্য প্রকাশ পেত তার অনেকটাই কমে এসেছে বলে মতামত দিয়েছেন কিছু স্থাপত্যবিদ। কিন্তু রাজকীয় যে আবেদন ছিল তা নষ্ট করা হয়নি। এই প্রাসাদ ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রশাসনিক সদর দফতর। রানী এই স্থানে তার অতিথিদের আপ্যায়ন করেন ও সাক্ষাৎ করেন। বাকিংহাম প্যালেসে ৪৫ মিনিটে চেঞ্জিং গার্ড অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর বহু স্থানীয় এবং হাজার হাজার পর্যটক এই কুচকাওয়াজ দেখতে ছুটে আসেন লন্ডনে। শিল্প ও চিত্রকলার দিক দিয়ে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে বিশ্বের অত্যন্ত সমৃদ্ধ শিল্পকলার সংগ্রহ রয়েছে। এগুলো রাষ্ট্রীয় আসরে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। প্রাসাদের পশ্চিমে রয়েছে বিশাল ভোজনশালা। এটি রাষ্ট্রীয় ভোজনশালা। এখানের রাজকীয় আয়োজন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এখানেই বিশ্বের প্রথমসারির ক্ষমতাধর ও গুণী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রানী আহার গ্রহণ করেন। প্রাসাদে রয়েছে সংগীতকক্ষ। অতীতে অতিথিদের সঙ্গে এডিনবার্গের রানী এবং ডিউকের আলাপ করানো হতো এ স্থানে। প্রাসাদের রাজকীয় এবং আড়ম্বরপূর্ণ বৈঠকখানা বিস্ময় জাগানিয়া। প্রতি বছর ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন ভোজনসভায় অতিথি হিসেবে এই প্রাসাদ পরিদর্শনের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

লুক্সেমবার্গ প্রাসাদ [ফ্রান্স]

এই প্রাসাদটি রয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। দুনিয়া কাঁপানো ফরাসি স্থপতি সালোমন ডি ব্রোসি এর নকশা তৈরি করেন। ফ্রান্সের ত্রোদশ রাজা লুইসের মা মেরি ডি মেডিসিসের জন্য প্রাসাদটি তৈরি করা হয়েছিল। ১৬১৫ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রাসাদটির নির্মাণকাজ শেষ হয়। পরবর্তীতে জিন চালগ্রিন প্রাসাদটি সংস্কার করান এবং আইন প্রণয়নকারীদের ভবন হিসেবে ঘোষণা দেন। অ্যালফোনসি ডি গিসোর্স ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাসাদটির নতুন নকশা করেন। ১৯৪৬ সালে লুক্সেমবার্গ প্রাসাদে প্যারিস শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তোপকাপি প্রাসাদ [তুরস্ক]

তোপকাপি প্রাসাদ শুধু উসমানীয় সুলতানদের বাসস্থানই ছিল না। ইস্তাম্বুলের প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। ঐতিহাসিক এ রাজকীয় প্রাসাদটি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত। উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাহেনশাহ দ্বিতীয় মুহাম্মাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ প্রাসাদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। এ প্রাসাদ প্রায় চারশ বছর (১৪৬৫-১৮৫৬) ধরে উসমানীয় সুলতানদের বাসস্থান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ১৯২১ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর তোপকাপি প্রাসাদ সরকারি রায়ে ১৯২৪-এর ৩ এপ্রিলে সাম্রাজ্যিক সময়ের জাদুঘরে পরিণত হয়।

লক্ষ্মী বিলাস [ভারত]

ভারতজুড়ে বেশ কয়েকটি প্রাসাদ রয়েছে। এগুলোর স্থাপত্যশৈলী যে কাউকে মুগ্ধ করবে। লক্ষ্মী বিলাস রয়েছে ভারতের গুজরাট রাজ্যের বদোদরায়। মূলত অনেকগুলো প্রাসাদের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিটিশ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বাকিংহাম প্রাসাদের চেয়ে লক্ষ্মী বিলাস প্রাসাদ চার গুণ বড়। এই প্রাসাদের দরবার হলে মাঝে মধ্যে সংগীতানুষ্ঠানসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। হলটির মেঝেতে আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। জানালাগুলো বেলজিয়াম কাচের তৈরি এবং দেয়ালগুলো মোজাইকের কারুকাজ করা।

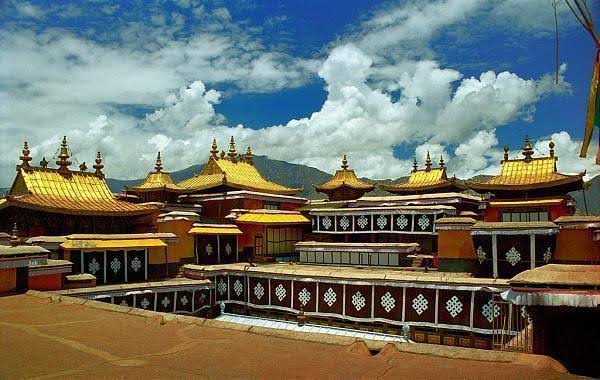

পোতালা প্রাসাদ [তিব্বত]

তিব্বতের নিষিদ্ধ নগরীতে রয়েছে পোতালা প্রাসাদ। এই প্রাসাদ নিয়ে মিথের শেষ নেই। নিষিদ্ধ নগরী বলেই এই মিথের ছড়াছাড়ি। তিব্বতের লাসা নগরীই মূলত বহু মিথের সম্মিলন। তিব্বতে দীর্ঘদিন মানুষের প্রবেশাধিকার না থাকা, দুর্গম পরিবেশ, লামাদের কঠোরতা ও পর্যটক নিষিদ্ধের কারণে বাইরের পৃথিবীতে তিব্বত পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এক অচেনা জগত্। এ জগত্ নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। মানুষের আসা যাওয়া নেই বলে সে কৌতূহল মেটানো যায়নি যুগের পর যুগ। শত শত বছর ধরে হিমালয়ের উত্তর অংশে দাঁড়িয়ে আছে তিব্বত নামের এই রহস্যময় রাজ্য। যতবারই নিষিদ্ধ নগরীর কথা উঠেছে তখনই পিছিয়ে আসতে হয়েছে পর্যটকদের। আধুনিক সময়ে বহু ভূগোলবিদ পৃথিবীর বহু রহস্য উন্মোচন করেছেন। তারাও মেনে নিয়েছেন তিব্বতের রহস্য ভাঙার নয়। লাসায় বিখ্যাত পোতালা প্রাসাদ মানুষকে চমকে দেয়। এই প্রাসাদটি প্রথম বারের মতো বহির্বিশ্বের মানুষেরা দেখতে পায় ১৯০৪ সালে। আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় এই বিখ্যাত অট্টালিকার ছবি ছাপা হয়। এই ছবি ছাপা হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো মানুষ এই বিশাল প্রাসাদের ছবি দেখতে পাননি। এখানে দালাইলামা বা বৌদ্ধ ধর্মগুরু থাকেন। এই আশ্চর্যজনক প্রাসাদটি চতুর্দশ দালাইলামা পর্যন্ত দালাইলামাদের প্রধান বাসভবন ছিল। ১৯৫৯ সালে তারা ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর সেটি এখন জাদুঘর হিসেবে ব্যবহূত হচ্ছে। প্রাসাদটি উত্তর-দক্ষিণে ৪০০ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫০ মিটার। প্রাসাদের দেয়ালগুলো তিন মিটার পুরু। ১৩ তলার এই প্রাসাদটিতে হাজারেরও বেশি ব্লক রয়েছে। প্রায় দুই লাখ ভাস্কর্য দিয়ে এ প্রাসাদ সাজানো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ৭০০ মিটার ও মাটি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উঁচুতে পর্বতের চূড়ায় প্রাসাদটি নির্মিত। ৬৩৭ সালে রাজা সংস্থেন গম্পো কর্তৃক প্রথম প্রাসাদটি নির্মিত হয়। তবে পঞ্চম দালাইলামা ১৬৪৫ সালে এখানে কিছু ভবন নির্মাণে হাত দেন এবং ১৬৯৪ সালে এ প্রাসাদের নির্মাণকাজ শেষ হয়। এখানে রয়েছে শ্বেত প্রাসাদ, লাল প্রাসাদ, বৃহৎ পশ্চিম হল প্রভৃতি ভবন।

.