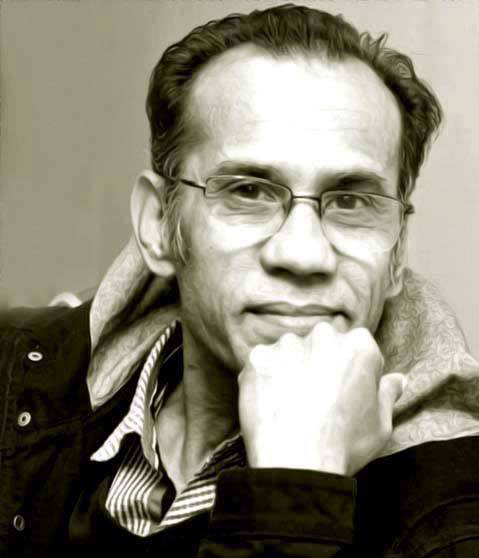

আজ ০৬ মে কবি, প্রাবন্ধিক , অনুবাদক ও সাংবাদিক রাজু আলাউদ্দিনের শুভ জন্মতিথি। ইরাবতী পরিবার তাঁকে জানায় শুভেচ্ছা ও নিরন্তর শুভকামনা।

আজ ০৬ মে কবি, প্রাবন্ধিক , অনুবাদক ও সাংবাদিক রাজু আলাউদ্দিনের শুভ জন্মতিথি। ইরাবতী পরিবার তাঁকে জানায় শুভেচ্ছা ও নিরন্তর শুভকামনা।

খাদ্যে ভেজাল, খাদ্যে নানারকম দূষণ সম্পর্কে জানলেও অনুবাদে কত রকমের ভেজাল আছে তা আমরা খুব একটা জানি না। না জানার কারণ যেসব প্রকাশনী থেকে অনুবাদের বইগুলো বের হয় তাদের কোন পরীক্ষক সম্পাদক নেই। ফলে যা পায় তা-ই তারা প্রকাশ করে। প্রকাশের পর পত্রিকায় সেগুলোর সমালোচনা ছাপা হয়। সেসব সমালোচনায় মূলের সঙ্গে মিলিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে কেউ বলছেন না অনুবাদগুলোর সত্যিকার মান সম্পর্কে।

অথচ প্রতি বছর বইমেলা উপলক্ষে অন্তত ৬০টি অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গত বছর বইমেলা উপলক্ষে ৫৯টি বই বেরিয়েছিল। সংখ্যার দিক থেকে এটা অবহেলা করার মতো নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনুবাদ সাহিত্য আয়তনে বাড়ছে ঠিকই কিন্তু মানের দিক থেকে ততটা বাড়ছে কি?

সাম্প্রতিক কয়েকটি বই নাড়াচাড়া করলেই আমরা এর উত্তর পেয়ে যাব। প্রথমেই কয়েকটি অভিজাত প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক।

সন্দেশ প্রকাশনীর বয়স প্রায় দুই দশক তো হবেই। প্রচুর অনুবাদ বের করেছে এবং করে যাচ্ছে এই প্রকাশনী। প্রকাশিত বেশির ভাগ বইয়ের অনুবাদ এতই নিচুমানের যে, তা পড়া মানে উম্বেতো একোর ভাষায় ‘মিসরিডিং’, মানে ভুল পাঠ। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ২০১০ সালের বইমেলায় সন্দেশ বের করেছিল হোসেন মোফাজ্জলের অনুবাদে আর্তুর র্যাবোর দোযখে এক মরশুম (A Season in Hell)। বইটির শুরুতে পাঁচ পৃষ্ঠার একটা নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন অনুবাদক। কিন্তু ভূমিকার কোথাও তিনি উল্লেখ করেননি, এটি তিনি অনুবাদে উদ্বুদ্ধ হলেন কেন। অনুসন্ধানী বইপাগল পাঠকরা জানেন কলকাতার ‘নবার্ক’ থেকে ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে মূল ফরাসি থেকে কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ বইটির অস্তিত্ব সম্পর্কেই তার কোন ধারণা আছে বলে মনে হয় না। কেউ মূল থেকে বা ইংরেজি থেকে আগেই প্রকাশ করে থাকলে যে আবার অনুবাদ করা যাবে না তা আমি বলব না। তবে পরবর্তীকালে কেউ যদি অনুবাদ করেন তাহলে আগের অনুবাদের চেয়ে তাকে গুণগত দিকে থেকে ভালো করার একটা দায় তার ওপর চেপে যায়। সেই দায় কেউ অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করেও প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী অনুবাদটি যদি আগেরটির তুলনায় খারাপ হয় তাহলে বদনামের দায়টিকে তিনি কোনভাবেই এড়াতে পারেন না। লোকনাথ ফরাসি জানেন, কেবল জানেনই না, খুব ভালো জানেন বলেই শুনেছি। তবে বলতে পারব না র্যাঁবোর অনুবাদে তিনি কতটা মূলানুগ ছিলেন। কিন্তু মোফাজ্জল যে ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে বাংলা তর্জমা করেছেন তা যে মূলানুগ নয় সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি যে পল স্মিটের অনুবাদ অবলম্বন করেছেন সেখান থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিলেই আমরা বুঝতে পারব তার অনুবাদের বিচ্যুতিগুলো। যেমন ধরা যাক :I have Played the fool to the point of madness.

And springtime brought me the frightful laugh of an idiot

‘আমি খেলি ছাগলের মতো যতক্ষণ না আমি পাগল হয়ে যাই।

আর বসন্ত এলে আমি ভয়ার্ত হেসে উঠি ভোদাইয়ের মতো।’

আর্তুর র্যাঁবো, আধুনিক কবিতার এক অনন্য পথিকৃত যিনি ‘ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয় সাধনের দ্বারা পৌঁছাতে’ চেয়েছিলেন ‘অজানায়’, উপরোক্ত অনুবাদ যে সেই উচ্চাভিলাষী মনের অর্থাৎ র্যাঁবোরই উত্তুঙ্গ উচ্চারণ তা কিভাবে মেনে নেবে আমাদের অভিজ্ঞতা! নিতান্ত ‘ছাগল’ আর ‘ভোদাইয়ের’ পক্ষে অনুবাদের এই অসঙ্গতিকে মেনে নেয়া সম্ভব। ভাষা বা টোনের কথা বাদই দিলাম, তিনি ইংরেজি বাক্যের অর্থও ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বুঝলে বলতেন না, ‘বসন্ত এলে আমি ভয়ার্ত হেসে উঠি ভোদাইয়ের মতো।’ বরং লোকনাথের ভাষায় হওয়া উচিত ছিল :

‘আর বসন্ত এনে দিল আমার নির্বোধের বীভৎস এক হাসি।’

ইংরেজিতে আছে :

You will stay a hyena, etct

তিনি বাক্যটির অর্থ বুঝেছেন এভাবে :

‘এই শালা হায়েনা দূরে থাক, ফুটঃ’

হায়েনাকে দূরে থাকতে বলা হচ্ছে কোথায়? ‘ফুট’ মানে ‘ভাগো’- তাও তো বলা হচ্ছে না কোথাও। কিন্তু মোফাজ্জল ‘সচেতন’ভাবে নয়, অচেতন অজ্ঞতা দিয়ে ‘ইন্দ্রিয়সমূহের’ নয়, অর্থ ও বাক্যের বিপর্যয় সাধন করেছেন আধুনিক কবিতার অগ্নিময় গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি বাক্য।

কিন্তু মোফাজ্জল হোসেন একা নন অনুবাদের এই সিলসিলায়। বহুজনে সমৃদ্ধ অপানুবাদের এই ধারা। এই বহুজনের আরেকজন হচ্ছেন আলীম আজিজ। এ বছরই বইমেলায় (২০১২) মেহিকোর লেখক কার্লোস ফুয়েন্তেসের আউরা নামের ছোট্ট আয়তনের একটি বই বেরিয়েছে অভিজাত প্রকাশনী প্রথমা থেকে। অনুবাদক আলীম আজিজ।

উপন্যাসটি শুরুর দ্বিতীয় প্যারাটিতে ইংরেজিতে বলা হচ্ছেঃ

“কিন্তু তোমার ভয় হয়, এখন যদি গিয়ে দেখো, বিজ্ঞাপনটা দেখে তুমি পৌঁছানোর আগেই তোমার মতোই যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন তরুণ এরই মধ্যে চাকরিটা আগেই বাগিয়ে নিয়েছে, তাহলে! শঙ্কাটা প্রাণপণে মন থেকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে মোড়ের দিকে হাঁটা ধরলে তুমি।”

বলতে ‘তোমারই মতো একই অবস্থার’ কথা বলা হচ্ছে, মোটেই ‘তোমার মতোই যোগ্যতাসম্পন্ন’ বলতে চায়নি। এই বাক্যাংশের অর্থই তিনি ভূল বুঝেছেন। তারপর দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলা হচ্ছে-মানবেন্দ র সঠিক অনুবাদে: “তুমি মোড় অব্দি হেঁটে চলে যাও, চেষ্টা করো এই ভাবনাটা ভুলে যেতে।” এর মধ্যে আলীম ‘শঙ্কাটা’ কোথায় পেলেন যা ‘প্রাণপনে মন থেকে উড়িয়ে দেওয়ার’ চেষ্টা করবেন?

উপন্যাসের প্রথম দু’ প্যারাতেই অনুবাদের এই অবস্থা। গোটা উপন্যাসটা এইভাবে মিলিয়ে পড়লে পাঠক আঁতকে উঠবেন অনুবাদের নামে এই প্রতারণা দেখে।

উপন্যাসটির গৌরব এবং মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে আউরা সম্পর্কে ফুয়েন্তেসের অবিস্মরণীয় একটি পাঠ। সেটিরও অনুবাদ করেছেন আলীম। এবং যথারীতি ভুলে ভরা।

ইংরেজিতে ফুয়েন্তেস শুরু করেছেন এভাবে:

“One, yes, one Girl, twenty years of age, in the summer of Õ61, over twenty two years ago, crossed the threshold between the small drawing room of an apartment on the Boulevard Raspail and entered the bedroom where I was waiting for her

মেয়েটার বয়স তখন কত? এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা মূলে থাকলেও আলীম বেমালুম এড়িয়ে গেছেন তার অনুবাদে। এড়িয়ে গেছেন বা অসতর্কতার কারণে তা লক্ষ্যই করেননি। আর যেখানে বলা আছে ‘বাইশ বছরেরও বেশি কাল আগে (Over Twenty two years ago)

ভয়ংকর কান্ড ঘটিয়েছেন তিনি পরের প্যারাটিতে এসে। ফুয়েন্তেসের আলংকারিক বাক্যের ধকল সামলাতে না পেরে, অনুবাদে তিনি জ্বলজ্যান্ত ফরাসী লেখক জাঁ পল সার্ত্রেকে তার রক্ষীদের সহ ‘উড়িয়ে দিয়েছেন বোমার বিস্ফোরণে’ সেই ১৯৬১ সালেই, যদিও আমরা জানি তিনি আসলে মারা গিয়েছিলেন ১৯৮০ সালে। ইংরেজি বাক্যটি ছিলো এরকম:

These were the years when De Gaulle was finding out from Algeria and the OAS, the secret Army Organization, was indiscriminately blowing up Jean-Paul Sartre and his concierge: the bombs of the generals were egalitarians. blowing up

প্রথম কথা হলো দ্য গল পথ খুঁজে বের করেছেন’ নয়, তিনি আলজেরিয়া থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিলেন। আর সার্ত্রেকে তার ‘রক্ষীদের’ সহ নয়, -সার্ত্রের রক্ষীবাহিনী ছিলো কি?- বড় জোর তার অনুসারী বা সমর্থক থাকতে পারে: তো সেই অনুসারী বা সমর্থকসহ সার্ত্রেকে ওরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। আর জেনারেলদের “বোমাগুলো দারুণ ‘সাম্যবাদী” ছিলো না, হতেও পারে না, বরং ওগুলো ছিলো এমন বোমা যার বিস্ফোরণে সব সমান হয়ে যাচ্ছিলো।

উপন্যাসের মতো এই লেখাটিতেও আলীম কাল ও ক্রিয়াপদের বিপর্যয় ঘটিয়েছেন তার সৃষ্টিশীল মনের বিভ্রমের মাধ্যমে।

পঞ্চম প্যারাতে বলা হচ্ছে:

“দ্বিতীয় একটি স্থান: একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে অপর জনও, আয়নার ‘মধ্যে’ আয়না জš§ নেয়নি: ও এসেছে আলো থেকে।”

এই গোটা বাক্যটি এসেছে আলীম আজিজের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের অন্ধকার বোধ থেকে। এখানে মোটেই আয়নার মধ্যে আয়না জন্ম নিচ্ছে না, বরং ‘দ্বিতীয়, অর্থাৎ আয়নার অপর ব্যক্তিটি আয়নায় জন্ম নেয়নি।’ কে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি? আলীম তা ও জানেন না, কিন্তু ফুয়েন্তেস জানেন এবং আলীমকে ছাড়া আমাদের সবাইকে তিনি সেটা জানিয়েও দিয়েছেন যে সে ঐ ‘মেয়েটি’; আলো থেকে আসা। আলীমের অনুবাদ পড়ে বুঝবার কোন উপায় আছে এই দ্বিতীয় অপর ব্যক্তি-পুরুষ, নারী নাকি কিম্পুরুষ?

এই ধরনের অস্বচ্ছতার পাশাপাশি রয়েছে ভুল অনুবাদ ভুল উচ্চারণ এবং তথ্যের ভুল পরিবেশণ। মুল লেখাটিতে প্রাসঙ্গিক সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে স্প্যানীশ স্বর্ণযুগের কবি ফ্রান্সিসকো দে কেবেদো ই বিয়েগান যার জন্ম মাদ্রিদে ১৫৮০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। আলীমের অনুবাদে এই লেখকের নামের উচ্চারণ আর জন্ম সাল অনুবাদে পাল্টে গিয়ে হয়েছে এরকম:

ফ্রান্সিসকো দে ওয়াই বিয়েগাস কুয়েবিদো, যার জন্ম ১৫৯০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রিদে। (পৃ: ৬৪)

কেউ কেউ এখন মূল ভাষা থেকেও অনুবাদ করছেন বাংলায়। যেমন স্প্যানিশ থেকেও সরাসরি বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে। এটা একটা ভালো সংবাদ নিঃসন্দেহে। কিন্তু সমস্যা হল অনেক সময়ই সামাজিক পরিপেক্ষিত, সাংস্কৃতিক আবহ না বুঝেই অনুবাদ করছেন। এর ফলে মূল লেখার যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারছে না বাংলা তর্জমাটি। প্রথমা থেকেই প্রকাশিত মারিও বার্গাস য়োসার পালোমিনো মোলেরোকে খুন করল কে? উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী। উপন্যাসটির কোন কোন চরিত্রের মুখে তিনি বসিয়ে দিয়েছেন আঞ্চলিক বুলি। কিন্তু সত্য হল এই যে, স্প্যানিশ ভাষায় আঞ্চলিক বুলি বলতে যা বোঝায়, যেমনটা আমাদের এখানে নোয়াখাইল্লা, বরিশাইল্লা, সিলেটি বা চিটাগাইংগা ভাষা- সে রকম ব্যাপার নেই। যদি থাকত তাহলে মেহিকোর তিহুয়ানা থেকে আর্হেন্তিনার তিয়েররা দেল ফুয়েগো পর্যন্ত এই বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একই ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না। আমরা এই ছোট্ট দেশের লোক হওয়া সত্ত্বেও এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের ভাষা বুঝতে পারি না। অনুবাদের সময় এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখা যে কতটা জরুরি তা এই ভাষিক বিচ্যুতি থেকেই বোঝা যায়। এর আগে তিনি মার্কেসের সর্বশেষ উপন্যাস অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাই করেছিলেন। আমি তার প্রশংসাই করেছিলাম এক লেখায়, ব্যতিক্রমী চেষ্টা হিসেবে। কিন্তু সবার লেখাই সেই একই ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা মোটেই ভাষিক ও সাংস্কৃতিক সজ্ঞানতার পরিচয় বহন করে না। তাছাড়া মার্কেস ও য়োসা দু’জনই ভিন্ন দুই ধারার লেখক। এ ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখা দরকার।

তাছাড়া অনুবাদের ক্ষেত্রেও আছে অর্থ সম্পর্কে অসতর্কতা। যেমন ধরুন স্প্যানিশে উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে বলা হচ্ছে,

“‘হুঁ যেখানে বিমান বাহিনীর সব লোক আর তাদের পরিবার-পরিজন থাকে’, পুনর্ব্যক্ত করে লেফটেন্যান্ট সিলবা। ‘একটা কিছু বের করা যাবে বলে মনে হয়। এখন আর ওই কুত্তার বাচ্চা বলতে পারবে না যে, আমরা তার সময় নষ্ট করছি।’”

স্প্যানিশে দুটো মাত্র বাক্য। লক্ষণীয়, এই রফিকও আলীমের মতো প্রায় ব্যাখ্যাপ্রবণ বাক্যে অনুবাদ করেছেন এ উপন্যাসটি। যা বলেননি মারিও তা বলেছেন অনুবাদক। বাক্য দুটির যদি সঠিক তর্জমা করা যায় তাহলে হওয়া উচিত এ রকম :

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিমান বাহিনীর লোকদের বাসাবাড়িগুলো লেফটেন্যান্ট সিলবা আবারও একই কথা বললেন- এটা একটা সূত্র (Pista, , ইংরেজিতে বলা যেতে পারে clue) বটে। এখন কিন্তু ওই বদমাশটা বলতে পারবে না যে চল, আমরা ওর সময় নষ্ট করি।’ আগ বাড়িয়ে বাড়তি কোন কিছু (যেমন- ‘একটা কিছু বের করা যাবে বলে মনে হয়।’) বলার তো দরকার নেই। তাছাড়া স্প্যানিশে কেবল Aviadores-ই বলা হচ্ছে, মানে বিমান বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে পরিবার-পরিজনের (Famila) কথা তো বলা হচ্ছে না। অর্থাৎ যা নেই তা বলা এবং যা বলা হয়েছে তা না বলার যে আদর্শ এই অনুবাদে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল লেখার তাৎপর্য, শৈলী, বাকধারা, বাকবিধিকে লুপ্ত করে দিয়েছে অনেকটাই। দুর্বল ভাষাজ্ঞান নিয়ে অনুবাদ করার ফলে একটি সেরা রচনা কতটা সাধারণ হয়ে যেতে পারে তার এক অসাধারণ নমুনা হচ্ছে এই অনুবাদ। অথচ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস বা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে এই বিকৃতি ও বিপর্যয় ঘটতে দেখি না। তাদের মতো অনুবাদক আমাদের খুবই কম। তবে আশার কথা হচ্ছে, কম হলেও ভালো অনুবাদকেরও একটা ধারা বাংলাদেশে রয়েছে। এই ধারার অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস। অনুবাদের মানকে তিনি এমন এক দৃষ্টান্তে নিয়ে গেছেন যা ইংরেজিভাষী অনুবাদকের মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। প্রথমা থেকে সম্প্রতি চিনুয়া আচেবের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস দেবতার ধনুর্বাণ বেরিয়েছে তার অনুবাদে।

সংযম, যথাযথতা, প্রার্থিত শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে একটি অনুবাদকে কতটা শৈল্পিক মানে সমৃদ্ধ করা সম্ভব তা পাঠক অনুভব করবেন এই উপন্যাসটির তর্জমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। চরিত্র, প্রেক্ষাপট আর আখ্যানের ধরন অনুযায়ী খালিকুজ্জামান ইলিয়াস বর্ণনার ভাষা ও চরিত্রদের সংলাপ যখন নির্বাচন করেন তখন সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দেন। এই সতর্কতার কারণে তার একটি অনুবাদের ভাষাভঙ্গির সঙ্গে মেলে না অন্যটির ভাষাভঙ্গি। আর প্রতিটি অনুবাদ পাঠের আগে পাঠককে প্রস্তুত করে নেন তার অনবদ্য ভূমিকার মাধ্যমে। অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব গুণাবলীর জন্য তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানস্তম্ভ। আমাদের দু’জন প্রবীণ অনুবাদকের নাম অবশ্যই করা দরকার- তাদের একজন আবদুস সেলিম, অন্যজন সেলিম সারোয়ার। এ দু’জনের নাম উল্লেখ করছি এজন্য যে তারা প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও কম পরিচিত। কারণ পত্রিকা বা মাধ্যমগুলোতে তাদের উপস্থিতি বেশ কম। কিন্তু তাদের অনুবাদের মান বিরলদের অন্তর্ভুক্ত। আবদুস সেলিমের ‘বের্টল্ট ব্রেখটের কবিতা’র অনুবাদ গ্রন্থ বাংলাদেশে কেবল প্রথম বলেই নয়, প্রধান অনুবাদ গ্রন্থগুলোরও একটি। অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে অনুবাদে ‘বেশ্যা ঈভলিন রো-র গাথা’ কবিতাটি। ইংরেজি সংস্করণের প্রতি মূলানুগতা তার এই অনুবাদকে পাঠকদের কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে তা আদর্শ অনুবাদের এক ভালো দৃষ্টান্ত। সেলিম সারোয়ার খুব বেশি অনুবাদ করেননি, কিন্তু শেকসপিয়রের সনেট সমগ্রের যে অনুবাদ তিনি করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। শেকসপিয়রের সনেটের সফল অনুবাদ করা নানা কারণেই এক দুঃসাধ্য কাজ। সনেটের মতো কঠিন ছন্দবদ্ধতা, মূলের গীতলতা এবং অর্থের দূরহতাকে অন্য ভাষায় বিকৃতি ও বিভ্রম না ঘটিয়ে তর্জমা করা খুবই কঠিন। সেলিম সারোয়ার এই কঠিন কাজটি যে সাফল্যের সঙ্গে করেছেন তা পাঠক, বিশেষ করে বোদ্ধা পাঠকদের বিস্মিত ও মুগ্ধ না করে পারে না।

আবদুস সেলিম ও সেলিম সারোয়ারের পরের প্রজন্মের যে দু’জন অনুবাদক আমাদের চমকে দিয়েছেন বিদেশী কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে তারা হলেন সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ এবং সাজ্জাদ শরিফ।

গত বছর বইমেলায় শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে স্বর্ণদীপিতা শিরোনামে সুব্রত অনূদিত বিদেশী কবিতার অনুবাদসমগ্র। পরিশ্রম করার এক দানবীয় ক্ষমতা রয়েছে সুব্রতর। সুব্রতর অনুবাদে এই প্রথম একক প্রচেষ্টায় আরবি, ফার্সি, উর্দু, থাই, জাপানি, ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং স্ক্যান্ডিনেভীয় কবিতার এক বিশাল ভাণ্ডার বাংলা ভাষায় হাজির হল। সেই কবে, নয়ের দশকের মাঝামাঝি ওঁর অনুবাদে কোলরিজের ‘কুবলা খান’ কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কবিতা অনুবাদ যে কতটা দুরূহ কাজ তা কে না জানেন। ফাঁকি, গোঁজামিল, বিভ্রান্তি- এগুলো কেবল ওর জাত শত্র“ই নয়, এদের সঙ্গে সুব্রতর কখনোই মোলাকাত হয় না। একটি শব্দেরও স্বাধীনতা না নিয়ে বা কোনরকম সংকোচন না ঘটিয়ে বা অর্থের সামান্যতম বিপর্যয় না ঘটিয়ে অনুবাদ করার দুঃসাহসী কাজটাকে যেন সুব্রত মর্ষকামীর মতো উপভোগ করেন। উপভোগ করতে করতেই যে সাফল্যে তিনি পৌঁছান তা বিস্ময়কর।

সুব্রতর মতো পরিমাণে হয়তো এতটা নয়, কিন্তু মান ও মূলানুগতার বিচারে সাজ্জাদ শরিফ একই রকমভাবে বিস্মিত করেন আমাদেরকে অসাধারণ অনুবাদ ক্ষমতা দিয়ে। ইংরেজি, স্প্যানিশ, জাপানি, উর্দু, আরবিসহ আরও বিভিন্ন ভাষার কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। এ বছরই প্রথম প্রথমা থেকে গ্রন্থাকারে ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার নির্বাচিত কবিতা : রক্ত ও অশ্র“র গাঁথা তার অনুবাদে প্রকাশিত হল। লোরকার অনুবাদের জন্য এই বই প্রকাশের আগে থেকেই সাজ্জাদ সবার নজর কেড়েছিলেন। এই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশের ফলে সাজ্জাদ শরিফের পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর মান বজায়ের ব্যাপারে তার আপোসহীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কবিতার অনুবাদ প্রক্রিয়ার মর্মে লুকানো রয়েছে এক কূটাভাস যা একই সঙ্গে এক সৃষ্টি আবার তা সৃজনের বিরোধীও। কারণ অনুবাদে সৃষ্টি মানে এমন এক প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়া যা মূল থেকে সরে যাওয়ার দিকেই প্ররোচিত করবে। আবার সৃজনকে এড়িয়েও তার পক্ষে হয়ে ওঠা সম্ভব নয়, যদিও সৃষ্টির প্রতারণার ফাঁদটি (এখানে প্রতারণার ফাঁদ বলতে মূল থেকে সরে যাওয়াকে বোঝাতে চাইছি) সম্পর্কে তাকে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়। সাজ্জাদ এবং সুব্রত অনুবাদের এই কূটভাসকে আশ্চর্য জাদু বলে বশীভূত করেন। পরিচ্ছন্ন কাব্যরুচি আর ইংরেজি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এ দু’জনেরই প্রধান আয়ুধ।

একজন অনুবাদককে কত সব বিষয়ে দায়িত্বশীল ও অবগত হতে হয় তারও দৃষ্টান্ত দেখতে পাব আমরা সাজ্জাদের এই লোরকা অনুবাদে। লোরকার নয়টি কবিতার বই থেকে ৬৪টি কবিতা অনুবাদের পাশাপাশি এতে আছে ‘প্রবেশের আগে’ শিরোনামে অনুবাদ কৈফিয়ত, লোরকাকে বুঝবার সুবিধার্থে একটি দীর্ঘ ভূমিকা এবং পরিশিষ্টে রয়েছে ‘লোরকার জীবন ও সময়’ নামক একটি জীবনপঞ্জী। আর বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে বেশ কিছু আলোকচিত্র। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত অনেকেই লোরকার কবিতা অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আর কেউই সাজ্জাদের মতো এই তুঙ্গস্পর্শী মানে পৌঁছতে পারেননি। এমনকি যে ভূমিকাটি তিনি লিখেছেন সেটিও বাংলা ভাষায় লোরকা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলোর একটি, হয়তো শ্রেষ্ঠতম। আমাদের আরেকজন ভালো অনুবাদক হচ্ছেন আলম খোরশেদ। ইংরেজি ও স্প্যানিশ উভয় ভাষা থেকেই তিনি অনুবাদ করেছেন। আমি অন্যত্র তার বইয়ের আলোচনা করেছিলাম। সুতরাং এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না। অনুবাদে তার দায়িত্বশীলতা পাঠককে মুগ্ধ করে। উল্লেখ করা উচিত প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক আলী আহমদের নামও। তিনি খুবই দায়িত্বশীল অনুবাদক। তার হাতে আমাদের অনুবাদ সাহিত্য অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়েছে। দুঃখজনক এই যে, তিনি এখন অনুবাদে ততটা সক্রিয় নন। গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ অনুবাদ করেন এ রকম আরও কয়েকজন ভালো অনুবাদক হচ্ছেন- শিবব্রত বর্মণ, জুয়েল মাজহার, আন্দালিব রাশদী, জুলফিকার হায়দার, সাহানা মৌসুমী, প্রিসিলা রাজ, তাপস গায়েন, অদিতি ফাল্গুনী । অনুবাদে তারা আরও বেশি সক্রিয় হলে অনুবাদ সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ন্যানো কাব্যতত্ত্বের জনক কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক রাজু আলাউদ্দিনের জন্ম ৬ মে ১৯৬৫ সালে শরিয়তপুরে। লেখাপড়া এবং বেড়ে ওঠা ঢাকা শহরেই। কর্মজীবনের শুরু থেকেই সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত। মাঝখানে বছর দশেকের জন্যে প্রবাসী হয়েছিলেন ভিন্ন পেশার সূত্রে। এখন আবার ঢাকায়। ইংরেজি এবং স্পানঞল ভাষা থেকে বিস্তর অনুবাদের পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি সাহিত্য নিয়ে নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছাব্বিশ।

অনূদিত কাব্যগ্রন্থ

গেয়র্গ ট্রাকলের কবিতা (মঙ্গলসন্ধ্যা প্রকাশনী, ১৯৯২)

সি পি কাভাফির কবিতা (শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯৪)

টেড হিউজের নির্বাচিত কবিতা (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

আকাশের ওপারে আকাশ (দেশ প্রকাশন, ১৯৯৯, পরিবর্ধিত সংস্করণ: অগ্রদূত প্রকাশনী, ২০১৯)

অনূদিত সাক্ষাতকার গ্রন্থ

সাক্ষাতকার (দিব্যপ্রকাশ, ১৯৯৭)

কথোপকথন ( বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

অনূদিত কথাসমগ্র ( কথাপ্রকাশ, ২০১৫)

সংকলন, সম্পাদনা ও অনুবাদ

মেহিকান মনীষা: মেহিকানো লেখকদের প্রবন্ধের সংকলন ( সাক্ষাত প্রকাশনী, ১৯৯৭)

খ্যাতিমানদের মজার কাণ্ড ( মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭)

হোর্হে লুইস বোর্হেস: নির্বাচিত গল্প ও প্যারাবল ( ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১০)

হোর্হে লুইস বোর্হেস: নির্বাচিত কবিতা ( ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১০)

হোর্হে লুইস বোর্হেস: নির্বাচিত সাক্ষাতকার ( ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১০)

হোর্হে লুইস বোর্হেস: নির্বাচিত প্রবন্ধ ও অভিভাষন ( ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১০)

প্রসঙ্গ বোর্হেস: বিদেশি লেখকদের নির্বাচিত প্রবন্ধ ( ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১০)

রবীন্দ্রনাথ: অন্য ভাষায় অন্য আলোয় ( সংহতি প্রকাশনী, ২০১৪)

মারিও বার্গাস যোসার জীবন ও মিথ্যার সত্য ( সাক্ষাৎ প্রকাশনী, ২০১৫)

নিচের মহল ( মারিয়ানো আসুয়েরার উপন্যাসের অনুবাদ, গ্রন্থমালার সম্পাদক, সংহতি প্রকাশনী, ২০১৭)

লাতিন আমেরিকার মন ও মনন ( গ্রন্থকুটির, ২০১৭)

বিতর্ক: মাতৃভাষায় বিজ্ঞান (সহ-সম্পাদক, বিপিএল, ২০১৮)

হোর্হে লুইস বোর্হেসের সাথে সাতটি আলাপ( সম্পাদনা, পাঞ্জেরী প্রাকশনী, ২০২০)

গৃহীত সাক্ষাতকার

আলাপচারিতা ( পাঠক সমাবেশ, ২০১২)

ভরদুপুরে শঙ্খ ঘোষের সাথে( জার্নিম্যান বুকস, ২০১৮

আমি আনন্দ ছাড়া আঁকতে পারি না( পাঞ্জেরী, ২০১৮)

শিল্পী হয়ে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না ( পাঞ্জেরী, ২০১৯)

কবিতাগ্রন্থ

আকাঙ্ক্ষার মানচিত্র গোপনে এঁকেছি ( শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ পেন্ডুলাম প্রকাশনী, ২০২০)

Binoy Barman-এর ইংরেজি অনুবাদে একই কাব্যগ্রন্থ

Secretly have i Drawn the Map of Desire ( Kheya Prokashan, 2017)

Maria Helena Barrera-Agarwal-এর স্প্যানিশ অনুবাদে একই কাব্যগ্রন্থ

Secretamente he dibujado el mapa del deseo( El Quirofano Ediciones , 2019)

জীবনী

হোর্হে লুইস বোর্হেসের আত্মজীবনী (সহ-অনুবাদক, সংহতি প্রকাশনী, ২০১১)

প্রবন্ধগ্রন্থ

দক্ষিণে সূর্যোদয়: ইস্পানো-আমেরিকায় রবীন্দ্র-চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস( অবসর প্রকাশনী, ২০১৫)

চর্যাপদ: কালে কালান্তরে ( দ্বিভাষিক সংস্করণ, জার্নিম্যান প্রকাশনী, ২০১৯)

ভাষার প্রতিভা, বিকৃতি ও বিরোধিতা ( পেন্ডুলাম প্রকাশনী, ২০২০)