ষাটের দশকের সন্ধেবেলায় কলকাতার কলেজ স্ট্রিট বাস স্টপে ধুতির কোঁচা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন এক ব্যক্তি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতেন আরও সাত-আট জন। বয়সে তাঁরা কোঁচাধারীর চেয়ে অনেকটাই ছোট ছিলেন। এক একটি করে বাস আসত, আর হাত দেখিয়ে থামাতেন ছেলেরা। কিন্তু কোঁচাধারী কাতর কণ্ঠে বলতেন, ‘ওরে বাবা! লোক দাঁড়িয়ে তো।’ প্রায়শঃই পাঁচ-ছ’টা বাস ছেড়ে দিতেন তাঁরা। আবার বাস আসত। তারপরে একসময় ছেলেরা প্রায় পাঁজাকোলা করে কোঁচাধারীকে বাসে তুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। কোঁচাধারীর নাম বিমল কর। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নক্ষত্র। শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে জানা যায়, ‘‘আড্ডা শেষ হলে বিমলদার চ্যালাচামুণ্ডাদের অর্থাৎ আমাদের প্রধান কাজ ছিল ওঁকে বাসে তুলে দেওয়া। বাসে তুলতে আমাদের প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট লেগে যেত! একেবারে ফাঁকা বাস না হলে উনি উঠতেই পারতেন না।’’ এক সাক্ষাৎকারে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করেছিলেন, এই মানুষটা না থাকলে তিনি বা তাঁর মতো অনেকেই লেখা নিয়ে এগোনোর কথা চিন্তা করতে পারতেন না। তাঁর আজও বিস্ময় এই ভিতু মানুষটা কী করে কলকাতার রাস্তায় নিজে ড্রাইভ করতেন! আরেক খ্যাতনামা শ্রী সমরেশ মজুমদারের স্মৃতিচারণে জানা যায়, ‘‘বিমলদার একটা ফিয়াট গাড়ি ছিল। রাস্তা ফাঁকা থাকলেও থার্ড গিয়ারের উপরে গাড়ি চালাতেন না। পাছে দুর্ঘটনা ঘটে! তাই প্রায়ই বিবেকানন্দ রোডে গিয়ে আনন্দ পাবলিশার্সের বাদলদাকে (বসু) ডেকে গাড়ির নানা সমস্যা জানাতেন। একদিন বাদলদা হেসে বললেন, ‘আপনাকে গাড়ি চালাতে হবে না, আমি ড্রাইভার দিচ্ছি।’ বিমলদা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।’’ বিমানে চড়তে হবে বলে বিদেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েও তাতে সাড়া দেননি বিমল কর! বইমেলায় একা যেতেন না। রাস্তা পার হতে সঙ্গী লাগত। দাঁত তুলতে গেলে সঙ্গে যেত চার-পাঁচ জন। বাড়িই ছিল তাঁর কাছে শান্তির জায়গা। ‘ভ্রমণ’ শব্দটা থেকে তফাতেই থাকতেন লেখক।

কিন্তু শান্ত, নির্বিরোধী এই সাহিত্যিকের কলম ছিল তার উল্টো। ১৯৫২, ‘দেশ’-এ চাকরি পাওয়ার অল্প কয়েক দিন পরে প্রকাশিত হল তাঁর গল্প ‘আত্মজা’। বাবা, মা ও তাঁদের এক মাত্র কন্যাকে ঘিরে গল্প। যেখানে বাবা-মেয়ের স্নেহের সম্পর্ককে বিকৃত করতে পিছপা হয়নি মা। পঞ্চাশের দশকে এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্প অধিকাংশ পাঠক মেনে নিতে পারেননি। ‘আত্মজা’ প্রসঙ্গে ‘শনিবারের চিঠি’ লিখেছিল, ‘নির্মল করো বিমল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে।’ তরুণ লেখকের সাহসী কলম কিছু প্রশংসা পেলেও তা নিন্দার ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল। ‘দেশ’-এর তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে এক জন বলেছিলেন, ‘‘তুমি এ সব কী ছেপেছ?’’ উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘‘বেশ করেছি ছেপেছি। আমার ভাল লেগেছে তাই ছেপেছি।’’ এর পরে বিমল করকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

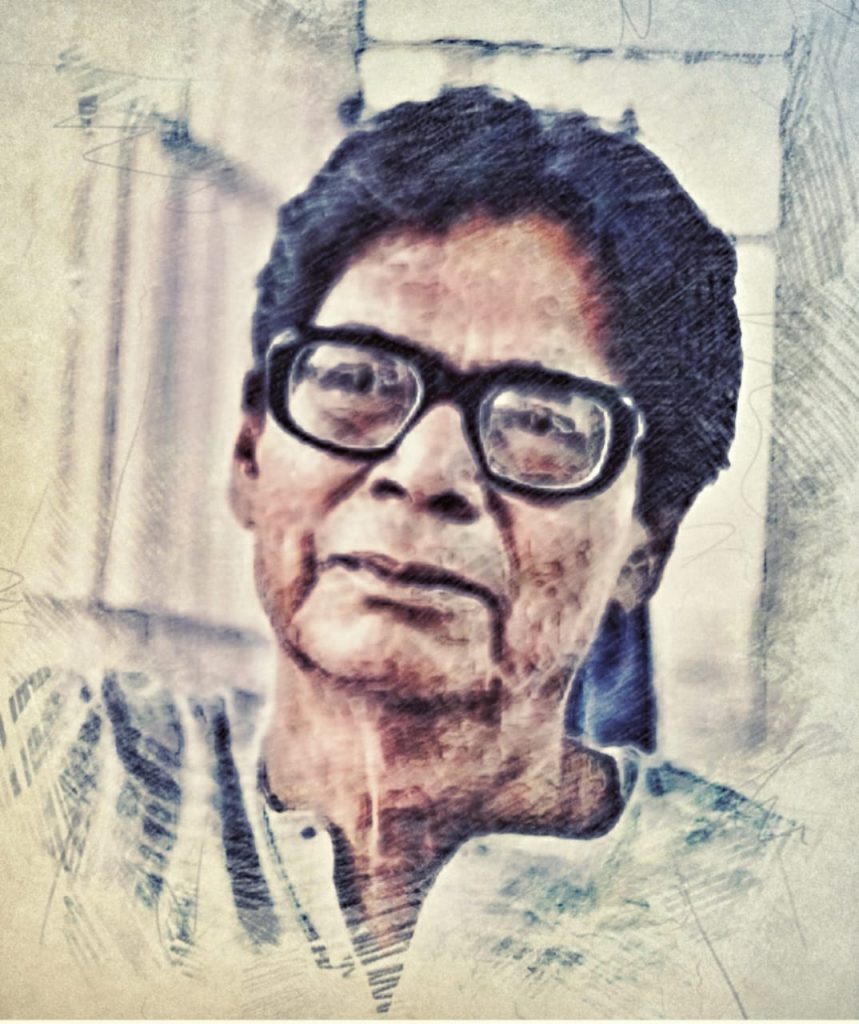

বিমল করের জন্ম ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১, প্রয়াণ ২৬শে আগস্ট ২০০৩ সালে। বাংলা ছোট গল্পে বিমল কর একটি সময়, একটি যুগ। শুধু তাঁর গল্পের আধুনিকতাই নয়, তিনি আজীবন বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকদের সঙ্গ দিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে গল্পের নতুন নতুন রীতির কথা ভেবেছেন। শেষজীবন অবধি তিনি তাঁর সন্তানপ্রতিম তরুণ লেখকদের নিয়ে ছোটগল্পের পত্রিকা গল্পপত্র সম্পাদনা করে গেছেন। নিজের মুখেই তরুণ লেখকদের তিনি শুনিয়েছেন গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে তরুণ লেখকদের নিয়ে ছোটগল্পে নতুন রীতি—এই শিরোনামে গল্পের আঙ্গিক আর লিখন রীতি পরিবর্তনের সেই আন্দোলনের কথা, অফুরাণ সাহিত্যের আড্ডার কথা। তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠকরাও পেয়েছেন তাঁর দুর্লভ সঙ্গ। এখন যাঁরা পঞ্চাশের উপর বা তার কাছাকাছি, তাঁদের অনেকেই পেয়েছেন বিমল করের স্নিগ্ধ সঙ্গ, বিমল করের গল্পে ছিল কঠিন সত্য উচ্চারণ। ছিল মনের গহনে বিচরণ। মনে করুন ‘জননী’, ‘সোপান’, ‘আমরা তিন প্রেমিক’ ও ‘ভুবন’, ‘আঙুরলতা’, ‘আত্মজা’, ‘কাচঘর’, ‘নিষাদ’-এর কথা। মনে করুন খ্রিস্টীয় রীতিতে আত্মোন্মোচনের কথা। পাপ স্বীকার করার কথা। বিমল কর যেন নিজের কাছে নিজেকে উন্মোচন করেছেন সমস্ত জীবন ধরে।

‘জননী’, ‘নিষাদ’, ‘সোপান’ … পরপর গল্পগুলো তিনি ট্র্যাডিশনের বাইরে গিয়ে লিখেছেন অতি আধুনিক এক মনন নিয়ে। প্রচলিত মিথ বারবার ভেঙেছেন। অস্বীকার করেছেন যা প্রবহমান তার অনেকটাই। বিমল করের লেখার ভিতরে এক নির্মোহতা ছিল। জননী গল্পটির কথা মনে করুন। জননী চলে গেছেন, তাঁকে স্মরণ করছে পুত্ররা। জননী সম্পর্কে অতি কথন, মিথ ভেঙে যাচ্ছে। মানুষ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বেঁচে থাকে, কত অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে। কত সামান্য কারণে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে। মা জননী এর বাইরে ছিলেন না। বরং তার সম্পর্কে যা জানে সকলে, তিনি তাঁর বিপরীতই ছিলেন। এ যেন এক প্রাসাদ ভেঙে পড়ার গল্প। বিমল করের ‘ভুবনেশ্বরী’ উপন্যাসেও ছিল এই মিথ ভেঙে ফেলে সত্যকে উচ্চারণের স্পর্ধা। আর এই উচ্চারণ যেন উন্মোচন। নিজেকে এবং পরিপার্শ্বকে। নিষাদ গল্পটিকে স্মরণ করা যাক এই লেখায় – ‘‘… you begin by killing a cat and you end by killing a man.’’ ‘নিষাদে’র কথা আরম্ভ হয় এই ভাবে। তারপর আর একটি বাক্য, ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়বে একদিন। আজ … কিংবা কাল …। এই গল্প একটি বালক আর একটি রেললাইনের। জায়গাটি রুক্ষ নিষ্করুণ পশ্চিমা প্রকৃতি। বিমল করের নানা গল্পে এই প্রকৃতি ছিল বিস্তৃত। ধুধু প্রান্তর, কোথাও কোনো ছায়া নেই, একা মাঠ আর একা মানুষ পোড়ে। এই গল্পের জলকু বছর দশের বালক। বাড়িতে তার শয্যাশায়ী বাবা, রুগ্ন মা আর বছর কুড়ি বাইশের ঢ্যাঙা রোগাটে গড়নের পিসি। রং মাজা মাজা, সাপের মতো লম্বা একটি বেণী তার পিঠের উপর দুলত। তাঁদের টালির চালের বাড়িরই একটি ঘরে ভাড়া থাকে এক বছর তিরিশের পুরুষ। সে এই গল্পের কথক। জলকু শুধু উধাও হয় প্রায় প্রতিদিন, আর তাঁর পিসি তাকে খুঁজতে অবধারিত ভাবে এসে যায় এই যুবকটির দরজায়। জলকু যেখানেই যাক তাঁকে ধরে আনতে পারে ওই যুবক। সে জানে এখন জলকু রেললাইনে, লাইন থেকে পাথর তুলে লাইনের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। ছেলেবেলায় এই খেলা কে না খেলে, হাতের টিপটা কেমন তা দেখতে। কিন্তু তা সামান্য সময়ের। আর জলকু খেলছে না, পাথর মারছে ভয়ানক এক আক্রোশে, সেই সকাল থেকে বেলা দুপুর, যত সময় না তাঁকে ধরে আনা হবে। কী বিপজ্জনক! সে মরবে। লাইনে কাটা পড়ে মরবে। পিসি তরুলতার সঙ্গে যুবকটির মেলামেশা নেই, কিন্তু রাতে যখন তার ঘরে গ্রামোফোন বাজে, তরু এসে দাঁড়ায় ঘরের বাইরে বারান্দায়। মুখোমুখি হলে বলত, কালকের ঐ গানটা আজ একবার দেবেন। তাঁর কাছ থেকে ডাকে আসা মাসিক পত্রিকাও চেয়ে নিয়ে যেত তরু। আর জলকুর খোঁজে তাঁর দরজায় আসা তো হতোই। সমস্তটাই যেন ছকেবাঁধা। পড়তে পড়তে সেই পুরাতন প্রেমের কথা মনে পড়ে যায়। অমন দিনে অমন হতো। পিসি খুঁজবে জলকুকে, যুবক প্রথমে গা না করেও বেরোবে বৈশাখের খর রোদ, আগুনে হাওয়ার ভিতর। টিলায় উঠে ঝাঁঝাঁ রোদের ভিতর দেখতে পাবে নীচে রেললাইনের শ্লিপারের উপর জলকু। পাথর ছুঁড়ছে লাইনের গায়ে, লাইনের ধারাল হিংস্রতার গায়ে। বারবার আঘাত করছে। জলকুকে সে ফিরিয়ে আনবে জোর করে। জলকুকে নিষেধ করবে রেললাইনে যেতে। কিন্তু সে জানে, জলকু যাবে। কী সব্বোনেশে খেলায় পেয়েছে ওকে। ও মরবে …। আদুল গা, ছোট একটু ইজের, উদোম পা, লাইনের শ্লিপারের উপর দাঁড়িয়ে জলকু পাথর ছুঁড়েই যাবে। এই বৈশাখে সমস্তদিকে এক অবয়বহীন অতি হিংস্রতা। তাকে আঘাত করতে করতে জলকু শেষ পর্যন্ত কাটা পড়ল। মরণকে এড়াতে পারল না। সেই রাতে পাশের ঘরে বিনবিনে কান্না। কান্নাও থামল এক সময়। জেগে আছে যুবক। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সে যেন লুকিয়ে পড়তে চাইছে। অস্থির হয়ে সে বাইরে এল। তখনো চাঁদ ওঠেনি। পা বাড়াতে গিয়ে ফুলের টবে পা আটকাল। সেই ফুল ছেঁড়া ডাল চিবোন ডালিয়ার গাছ। জলকুর ছাগল মানিকের অপরাধের স্মৃতি। তরু জানত যুবক ফুল আর গান ভালবাসে। তরু জানত তাকেও ভালবাসতে শুরু করেছে সে। একদিন আঁধার হয়ে আসা ঘন মেঘের দুপুরে অসাড় পায়ে তরু তার ঘরে গিয়েছিল। ঝড়ে আসা ধুলোর ভয়ে জানালা বন্ধ ছিল। দুজনে যখন অতি নিকটে, সেই সময় ছুটে জলকু এসে ঘরে ঢুকল। জলকু তাঁর মানিককে খুঁজছে। সেই ছিল জলকু আর তাঁর মানিকের অপরাধ। মানিক মরেছিল। সেই শোকে জলকু জ্বরে পড়েছিল। জলকুর সোহাগের ছাগলছানা যুবকের টবের দুটি ডালিয়ার গোড়া অবধি চিবিয়ে খেয়েছিল। একদিন রাগের মাথায় ছাগলটার দিকে গ্রামোফোনের দম দেওয়া হাতলটা ছুঁড়ে মেরেছিল। মানিক মরে গেল। মারতে চায়নি, তবু মরে গেল জলকুর ছাগলছানা মানিক। তারপর সমস্তদিন আর প্রায় সারারাত লুকিয়ে রাখা মানিককে চটে জড়িয়ে রেললাইনে ফেলে দিয়ে এসেছিল সে। যেন লাইনে কাটা পড়েছিল মানিক। সেই আক্রোশে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে জলকুও মরে গেল লাইনে কাটা পড়ে। বিমল কর তাঁর গল্পে যেন খ্রীষ্টিয় রীতিতে আত্ম উন্মোচন করেন। এই গল্পের নিষাদ তাঁর হত্যাকান্ডের কথা বলে গেল ধীরে ধীরে। এই নিষাদ তার পাপের জন্য দায়ী নয় হয় তো। সে তো মারার জন্য মানিকের দিকে ছুঁড়ে মারেনি দম দেওয়ার হ্যান্ডেলটি। কিন্তু মরেই গেল জীবটি। জলকু জানল রেললাইন খেয়েছে তাঁকে। রেললাইনের উপর আক্রোশ দেখাতে দেখাতে মরল জলকু। মানিক না মরলে সে মরত না। আর মানিক তো অপরাধীই ছিল। তরু আর তার নিবিড় মুহূর্তে মানিককে খুঁজতে জলকু ঢুকে পড়েছিল তাঁদের ঘরে। রাগ তো ছিলই। কী আশ্চর্য এক গল্প ‘নিষাদ’। আর ‘জননী’। ‘সোপান’। তাঁর কত গল্প। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন গল্প বলা। তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে আত্মোন্মোচন করতে হয়। কিন্তু তা ছিল তাঁরই কথা সব। আমরা তত আধুনিক কি হয়েছি এখনো?

বিমলের দাদু দুর্গাদাস করের ছিল বিস্তর জমিজমা। কিন্তু সে সব ছেড়ে স্ত্রী শরৎকুমারীকে নিয়ে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা ছেড়ে চলে যান মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে। কয়েক দিন পরে সেখান থেকে ইলাহাবাদে। শুরু করলেন ব্যবসা। জমে ওঠার আগেই মারা যান দুর্গাদাস। স্বামীর শোকে ভেঙে না পড়ে শরৎকুমারী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেন। বিমলের জ্যাঠা সতীশচন্দ্র, বাবা জ্যোতিষচন্দ্র এবং সেজকাকা নগেন্দ্রনাথ রেলে চাকরি করতেন। ছোটকাকা হরিচরণ কাজ করতেন কোলিয়ারিতে। তাই বিমলের শৈশব কেটেছে ধানবাদ, আসানসোল, কুলটি, হাজারিবাগ… বঙ্গ বিহারের রেল শহর কোলিয়ারিকে কেন্দ্র করে। হয়তো এই জন্য তাঁর সাহিত্যেও বারবার ঘুরেফিরে এসেছে এই প্রবাসের কথা। বিমলের জ্যাঠা বা বাবা নন, কর-বাড়ির কর্তা ছিলেন তাঁর সেজকাকা! যে যেখানেই থাকুন না কেন, কর-পরিবারের কোনও কাজ হত না শরৎকুমারী আর নগেন্দ্রনাথের অনুমতি ছাড়া। একান্নবর্তী কর-পরিবারে বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। কলকাতায় এসে থিতু হওয়ার পরেও পুজোর ছুটিতে পরিবার নিয়ে বিমল চলে যেতেন হাজারিবাগে। সেখানে সকলের সঙ্গে নিখাদ আড্ডা, পিকনিকের ছবি তুলে ধরেছিলেন তাঁর ‘জীবনায়ন’ উপন্যাসে।

১৯২১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরে বিমলের জন্ম তাঁর মামার বাড়ি টাকিতে। তখন জ্যোতিষচন্দ্র চাকরি করতেন ধানবাদে। এখানে ছোট্ট বিমলের স্কুলের চেয়ে ভাল লাগত রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি। যেখানে তিনি মজে থাকতেন ‘ঠাকু’মার ঝুলি’, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, টুনটুনির গল্প আর সুকুমার রায়ে। কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে বেশি দিন থাকা হল না। সেজকাকার সিদ্ধান্তে বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন। ছুটিতে বাবা-মায়ের কাছে নয়, কাটত সেজকাকার বাড়িতে। সেই সময়ে দুপুরের অবসরে সেজকাকিমা বিমলকে শোনাতেন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমের পাশাপাশি আলোচনা করতেন অনুরূপা, নিরুপমা, সীতা ও গিরিবালা দেবীর মতো মেয়েদের লেখা নিয়ে। পড়ে শোনাতেন নিজের লেখা কবিতাও। কাকিমা-ভাসুরপোর এই সাহিত্য চর্চা কাকার নজর এড়াত না। মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে বলতেন, ‘‘দেখো, তোমার দুলালটিকে আবার রবিবাবু করার চেষ্টা করো না, কাব্য করে সংসার করা চলে না।’’ কড়া মানুষ হলেও সেজকাকার সাহিত্যপ্রীতি, সঙ্গীতপ্রেম ছিল অসীম। বাড়িতে আলমারি জুড়ে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বই। নিয়ম করে বাড়িতে আসত ‘ভারতবর্ষ’, ‘প্রবাসী’, ‘বসুমতী’, ‘নবশক্তি’, ‘প্রবর্তক’ ইত্যাদি পত্রিকা। অজান্তেই সেজকাকার বাড়ি হয়ে উঠেছিল বিমলের সাহিত্যচর্চার আঁতুড়ঘর। স্কুলের পাট শেষ হতে বাড়ির ইচ্ছেয় বিমল কলকাতায় আসেন ডাক্তারি পড়তে। তখন মফস্সলের ছেলেটির স্বাধীন জীবন। তাঁকে টানছে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর টকি শো হাউসের পর্দায় গ্রেটা গার্বো, ক্লদেত কোলবার্ট, এরোল ফ্রিন। ভাল লাগছে প্রমথেশ বড়ুয়া, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কাননবালা, যমুনা দেবীর অভিনয়। বঙ্কিম-শরতের গণ্ডি পেরিয়ে বিমলের ভাল লাগছে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, আনাতোল ফ্রাঁস, লরেন্স … এই ধরনের পড়াশোনায় উৎসাহ পেয়েছিলেন এক দূর সম্পর্কের দাদার কাছ থেকে। বিমল তাঁকে ডাকতেন ‘দাদামণি’ নামে। যাঁর উৎসাহে হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে কিনতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ‘পরিচয়’, বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকা। দু’বছর পরে তাঁর পরীক্ষার ফল দেখে হতাশ অভিভাবকরা। ডাক্তারি ছেড়ে ভর্তি হলেন শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজে। কিন্তু সাহিত্যচর্চার আস্তরণে ভুলে যেতেন ক্লাসে যেতে। অভিভাবকরা প্রমাদ গুনলেন। মেনে নিলেন এ ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করানোও যাবে না। অগত্যা বিএ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। কিন্তু সেখানেও বন্ধু শিশির লাহিড়ী, অরুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মেতে উঠলেন সাহিত্য পত্রিকা ‘পূর্বমেঘ’ প্রকাশের কাজে।

স্নাতক হওয়ার পরে ‘প্রবর্তক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বিমলের প্রথম গল্প ‘অম্বিকানাথের মুক্তি’। পত্রিকায় তাঁর নামের তলায় লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়েছিলেন সেজকাকা। লেখা দেখে প্রশংসা করতে কাপর্ণ্য করেননি সেজকাকিমা। বিমল অবশ্য উচ্ছ্বসিত হতে পারেননি। ‘কি জানি ওই গল্প ছাপার প্রায়শ্চিত্ত করতে কিনা সেজোকাকা আমাকে সোজা বেনারস পাঠিয়ে দিলেন। মাস দেড় দুই পরে বেনারসে রেলের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আমার কেরানীর চাকরি হয়ে গেল…’ ‘আমার লেখা’য় লিখছেন বিমল কর। কিন্তু ৫৬ টাকার বেতনের এই চাকরিতে মন বসাতে পারলেন না তিনি। ইস্তফা দিলেন। পকেট ফাঁকা হল চাকরি খুঁজতে খুঁজতে। চল্লিশ টাকা বেতনে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘পরাগ’ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের চাকরি পেলেন। এখানে কখনও অন্যের নামে, কখনও মণিলালের নামে বই লিখতেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হতে পত্রিকা উঠে গেল। এ বার চাকরি নয়, বন্ধুদের সঙ্গে শুরু করলেন ‘পরাগ প্রেস’। সেটারও আয়ু ছিল কম। আবার সাংবাদিকতা ‘পশ্চিমবঙ্গ’ পত্রিকায়। সেই সময়ে তাঁর প্রথম বই ‘ছোটদের শরৎচন্দ্র’। কিন্তু সেখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিলেন। সংসার চালাতে এক রকম বাধ্য হয়েই পাঠ্যবইয়ের বঙ্গানুবাদ করতেন। আবার চাকরি পেলেন সাংবাদিকের। এ বার ‘সত্যযুগ’-এ। সহকর্মী হিসেবে পেলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও গঙ্গাপদ বসুকে। এই সময়ে ‘দ্য স্নেক পিট’ সিনেমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখে ফেললেন প্রথম উপন্যাস ‘হ্রদ’। বন্ধুদের সঙ্গে শুরু করলেন ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘উত্তরসূরি’। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য আড্ডায় নিয়মিত আসতেন ‘দেশ’-এর সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ। ‘উত্তরসূরি’তে ‘ইঁদুর’ গল্পটি তাঁর এতটাই ভাল লেগেছিল যে, ‘দেশ’-এর তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে গল্পটা পড়িয়েছিলেন গৌরকিশোর। সম্পাদক লেখাটি পড়ে বলেছিলেন, ‘‘ছেলেটিকে ‘দেশ’-এর জন্য একটা গল্প লিখতে বলো।’’ প্রস্তাবটা অকল্পনীয় ছিল বিমলের কাছে। লিখলেন ‘দেশ’-এর জন্য তাঁর প্রথম গল্প – ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’।

‘হিপ হিপ হুররে!’ চিৎকার করে সিট থেকে লাফিয়ে উঠেছিলেন শ্রী গৌরকিশোর ঘোষ। পাশে বসে মিটিমিটি হেসেছিলেন বিমল কর। চিৎকারে বাস ভর্তি লোক তখন চমকে উঠেছিল। ১৯৫১ সাল। বিমলের জীবন তখন অস্থায়ী শিবিরের মতো। প্রবল আর্থিক টানাটানি। এমনই এক দুপুরে বাসে যেতে যেতে বিমলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন গৌরকিশোর, ‘‘বিয়ে করবি? আমার একটা গরিব বোন আছে। কোচবিহারে থাকে। একটু কালো। স্কুলে চাকরি করে।’’ কিছুক্ষণ চুপ থেকে উত্তরে বিমল বলেছিলেন, ‘‘করব।’’ আর তাতেই গৌরকিশোরের আনন্দোচ্ছ্বাস! ৫ই জুন কফি হাউসে হবু স্ত্রী গীতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় বিমলের। পাঁচ দিন পরে ১০ই জুন তাঁরা বিয়ে করেন! অভিভাবকদের মতামতের তোয়াক্কা করেননি বিমল। হাজারিবাগের বাড়িতে স্রেফ একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, ‘অমুক দিন বৌভাতের আয়োজন কোরো।’ এতে কিন্তু তাঁর বাবা-জ্যাঠা বা পরিবারের কেউ ক্ষুণ্ণ হননি। বিমলের স্ত্রীকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সাদরে। একান্ন বছরের দাম্পত্য জীবনে খুব কম দিন স্ত্রীকে ছেড়ে থেকেছেন সাহিত্যিক। মৃত্যুর আগে সন্তানদের বলেছিলেন, ‘আমরা মেড ফর ইচ আদার।’ বিয়ের পরে গীতা বাপের বাড়ি বা আত্মীয়ের বাড়ি গেলে ঘন ঘন চিঠি লিখতেন বিমল। স্ত্রীর চিঠি না পেয়ে অভিমান করতেন। পত্রে লিখতেন, সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে ট্রেনে উঠে চলে এসো। শীতকালে লেখা শুরু করার আগে স্ত্রীকে বলতেন, ‘গীতা, লেখার প্যাডটা একটু সেঁকে দাও তো!’ তিনিও রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে আগুনের একটু উপরে প্যাডটা ধরে কায়দা করে মোচড় দিয়ে দিতেন। উষ্ণ পাতা পেয়ে বিমলের মুখ খুশিতে ভরে যেত। বলতেন, ‘‘এই বার কালিটা ভাল সরবে।’’ কিন্তু এই দাম্পত্য প্রেম নিয়ে প্রকাশ্যে মাতামাতি ছিল না তাঁর। ঠিক তাঁর প্রেমের গল্পগুলির মতো। জীবন্ত প্রাণবন্ত কিন্তু কোনও অসংযত উচ্ছ্বাস নেই। বরং ব্যর্থতা আছে। যেমন, ‘উদ্ভিদ’-এ অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশ ও তাঁর ছাত্রী রাজকুমারী চন্দ্রাবতীর প্রেম পরিণতি পায়নি। ‘পিঙ্গলার প্রেম’-এ অসমবয়সি কিরণশশী ও মৃগাঙ্করও প্রেম সার্থক হয় না। ‘পলাশ’-এ জামাইবাবু-শ্যালিকা রতিকান্ত-উমা। অতীতের স্মৃতিরোমন্থন করতে করতে তারা দুর্বল মুহূর্তে চলে আসে। কিন্তু সামলে নেয় রতিকান্ত। বিমল করের গল্পে পাপের প্রতি ঝোঁক আছে কিন্তু উত্তরণও আছে। তা হলে কি তিনি অসম প্রেম মেনে নিতে পারতেন না? কিন্তু ‘যদুবংশ’ তো অন্য কথা বলে। ১৯৬৭ সালের পটভূমিকায় দুই সমকামী নারীর চরিত্র বুনন যথেষ্ট সাহসের নয় কি? গল্পকারের একেবারে পরিণত পর্বে লেখা ‘সুখ’। যেখানে দু’টি মানুষের মধ্যে ভালবাসা শুধু দেহসুখে সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে ভালবাসা মজবুত বিশ্বাসে ও নির্ভরতায়। মৃত্যুকে অতিক্রম করে গল্পকে বিমল নিয়ে গিয়েছেন সদর্থক জগতে।

‘‘পাইকপাড়ার বাড়ির বারান্দায় রোদ আসত। শীতকালে বাবা সেখানে টেবিলে বসে লিখতেন। আমি তখন বেশ ছোট। টেবিলের তলায় বসে খেলতাম। আর দেখতাম টেবিলের পাশে রাখা বেতের ঝুড়ি কাগজে ভরে উঠছে। বাবা একটা করে শব্দ লিখছেন, পছন্দ হচ্ছে না, ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। ওগুলো তখন আমার খেলার জিনিস। লেখার সময়ে বাবার হাতের কলম আর চোখ দুটোই পাতায় নিবদ্ধ। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটে লম্বা ছাই। আঙুলে ছেঁকা খেলে বাবার ধ্যান ভাঙত। বাড়িতে লোক আসা যাওয়া, ছোটদের হুটোপাটি থাকতই। কিন্তু কোনও দিন বলতে শুনিনি, তাঁর লিখতে অসুবিধে হচ্ছে। বাবার ছিল গভীর মনঃসংযোগ,’’ শৈশবের স্মৃতির রোমন্থন করে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন সাহিত্যিকের মেজ মেয়ে শ্রীমতী শুভা চৌধুরী। ‘‘বাবার মনে থাকত না আমরা কোন ক্লাসে পড়ি। এমন অনেক দিন হয়েছে, অতিথির সামনে বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, কোন ক্লাসে পড়িস!’’ জানিয়েছিলেন পুত্র সমীর। তিন কন্যা ও এক পুত্রের এই বাবাই কিন্তু বিচলিত হয়ে পড়তেন ছেলে-মেয়েদের সামান্য সর্দিকাশি হলে বা হাত পা কেটে গেলে। ‘‘জ্বর হলে নানা রকমের খেলনা কিনে দিতেন বাবা। কত রকমের লুডো, দাবা ছিল আমাদের। আসলে বাবা মোটেও চাইতেন না আমরা ঘরের বাইরে খেলতে যাই। ভয় পেতেন যদি আঘাত পাই। বাড়ির সামনের লনে হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার সরঞ্জাম কিনে এনে নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ভাই ও তাঁর বন্ধুদের জন্য,’’ জানিয়েছিলেন কন্যা শুভা, ‘‘খেলনার পাশাপাশি বাবা আনতেন নানা রকমের বিস্কিট, লজেন্স। নিজে কিন্তু খেতেন না। সিনেমার নায়কদের মতো বাবা ছিলেন স্বল্পাহারী। বেশি খাওয়াকে মনে করতেন দানবীয়। মা কাউকে একটু বেশি দিলে বাবা বলতেন, ‘আর দিও না। ও তো খেয়েই মরে যাবে’!’’ সন্তােনরা যাতে সুরুচিপূর্ণ হয় তার জন্য ভাল গান শোনার অভ্যেস করিয়েছিলেন বিমল। তাঁর রেকর্ডের কালেকশনও সুনিবার্চিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রগীতি … আর হিন্দি গান নৈব নৈব চ! পোশাকে আশাকেও ছিলেন বড্ড শৌখিন। অফিস হোক বা বাড়ি, পরে থাকতেন নিভাঁজ পাঞ্জাবি, ধুতি বা পাজামা। নিজের পিতাকে নিয়ে আজও বিস্ময় তাঁর ছেলের গলায়, ‘‘জানেন, বাবার একবার পা ভেঙে গিয়েছিল। হাসপাতালের মতো সেটআপ তৈরি করে অপারেশন হয়েছিল আমাদের বাড়িতে! বাবা এতটাই অন্তর্মুখী ছিলেন।’’ অথচ এই মানুষটি পাল্টে যেতেন বাজারে-দোকানে-সেলুনে। সেখানে তাঁর মতো রসিক পাওয়া ভার। কিন্তু সাহিত্যিকের আসল বিলাসিতা ছিল বাড়ি পাল্টানোয়! পাইকপাড়া, বাঙ্গুর, দমদম, সিঁথি … পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বার বাড়ি বদলেছেন। সবই ভাড়া বাড়ি। জমি কেনা থাকলেও বাড়ি করেছিলেন অনেক পরে। এমনও হয়েছে, বাজার করতে গিয়ে বাড়ি পছন্দ করে এসেছেন! ছ’মাসের মধ্যে লটবহর নিয়ে বাড়ি বদল করেছেন। সিঁথির বাড়িটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। বন্ধুরা সবাই কাছাকাছি থাকতেন। তখন নকশাল আন্দোলনে শহর উত্তপ্ত। এক দিন কয়েক জন আন্দোলনকারী বাড়িতে আশ্রয় চাওয়ায় ভীত সন্ত্রস্ত বিমল এক দিনের মাথায় বাড়ি ছেড়ে অন্য পাড়ায় চলে গিয়েছিলেন। রাজনীতি থেকে সংসারী বিমল দূরে থাকলেও লেখক বিমল থাকেননি। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে লেখা ‘সে’, ‘ওরা’, ‘নিগ্রহ’ গল্পগুলিতে সত্তরের দশকের রাজনীতি, অস্থির সময়ের কথা বারবার এসেছে। উপন্যাস ‘দেওয়াল’-এ রাজনৈতিক সচেতনতা স্পষ্ট। নিয়মিত লেখার আগে কলেজ সহপাঠীদের অনুরোধে লিখেছিলেন ‘সায়ক’ নাটকটি। বিষয় ছিল ভারত-চিন সংঘর্ষ!

প্রতি বছর পুজোর লেখা শুরু করার আগে তিনি কিনতেন একটি করে নতুন কলম। লাল, কালো, নীল, সবুজ – নানা ধরনের কালির প্রতি ছিল দুর্বলতা। নির্দিষ্ট একটি কোম্পানির কাগজে লিখতেন তিনি। শান্তশিষ্ট মানুষটা পাল্টে যেতেন পুজো সংখ্যার জন্য লেখার তাড়া পেলে। হয়ে উঠতেন অস্থির, চঞ্চল। প্রতি বারই পুজোর লেখা শুরুর আগে মুখচোখ লাল করে স্ত্রীকে বলতেন, ‘বুঝলে, এ বার আর কিচ্ছু হবে না। এক্কেবারে ডুবে যাব।’ এর কয়েক দিন পরে যখন তিনি গুনগুন করে গান গাইতেন, তখন পরিবারের কাছে সংকেত যেত সাহিত্যিকের লেখা শেষ, এ বার তিনি বসবেন পুজোর ফর্দ নিয়ে! ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী-আত্মীয়-পরিজনের জন্য কী কী বাজার করতে হবে, তার তালিকা করতেন। এমনকি সেই তালিকায় থাকত মেয়েদের টিপ, ক্লিপ, কানের দুল, চুড়িও। প্রতি বছর পাড়ার ছোটদের উপহার দিতেন ছোটদের পুজোসংখ্যা। ছোটদের কথা ভেবেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন গোয়েন্দা কিকিরা। বিমল কর ভক্ত ছিলেন বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান হুডনির। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি যে কিকিরার জন্ম দিয়েছিলেন, তা বহু বার বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন। তাই কিকিরার সংলাপেও মাঝেমধ্যেই থাকত হুডনির সংলাপ।

পাঁচ জন বাঙালি লেখকের মতো কফি হাউস নয়, তিনি আড্ডা দিতেন এসপ্লানেডের কে সি দাশ মিষ্টির দোকানে। সেখানে বসে শিঙাড়া খাওয়ার আগে চামচ দিয়ে ভেঙে ভিতরের পুর ভাল ভাবে দেখে নিতেন। রোজ এই কাণ্ড দেখে এক দিন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘আপনি ও রকম করেন কেন?’’ উত্তরে বলেছিলেন, ‘‘ভিতরে কাঁচের টুকরো, পেরেক থাকলে কী হবে?’’ যদিও শিঙাড়ার মধ্যে এ সব থাকবে কেন, ভেবে পেতেন না সঞ্জীব। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি কাঁচের টুকরো পাওয়া যেতে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন। যেন হিরে পেয়েছেন!

এক স্মৃতিচারণায় তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী গীতা কর লিখেছেন, ‘যে মানুষটা ছোটখাট ব্যাপারে অত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সেই বড় কোনও বিপদের সামনে পড়লে অদ্ভুত শান্ত হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেন।’ এর প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায়। এক বার ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতায় ফেরার সময়ে ট্রেনে উঠে বিমল লক্ষ করেন, তাঁর সঙ্গের সুটকেসটি ট্রেনে ওঠেনি। শিশির লাহিড়ী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়-সহ সাত জনের দলে কেউই লক্ষ করেননি। সুটকেসে ছিল দামি শাল, তসরের পাঞ্জাবি, ধুতি, নতুন গেঞ্জি। সুটকেস হারানোর ব্যথায় সবাই যখন স্তব্ধ, তখন বিমল হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘‘কী মজা হবে বলো তো! যে পাবে সে যখন খুলবে! তসরের পাঞ্জাবি পরে, শাল গায়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। কিছু টাকাও আছে, গাড়ি ভাড়া, মিষ্টি কেনা, এ সবও হবে। কী মজা!’’

‘‘আমার প্রথম গল্প ‘দেশ’-এ সিলেক্ট হওয়ার কথা জেনেছিলাম বিমলদার কাছ থেকে। আমৃত্যু ওঁর স্নেহ পেয়েছি। ‘অসময়’-এর জন্য পেয়েছিলেন অকাদেমি পুরস্কার। সে সময়ে ওঁর সঙ্গে দিল্লি গিয়েছিলাম। পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে বিমলদা প্রথমে বলেছিলেন, দিল্লি তো অনেক দূরে। অত দূরে কে যাবে! অবশেষে জোড়াজুড়ি করে নিয়ে গিয়েছিলাম,’’ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন সাহিত্যিক শ্রী সমরেশ মজুমদার। নতুন লেখক ও অনুজদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ‘গল্পপত্র’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে উল্টো নিজের সন্তানদের প্রতি। ‘‘আমি ছোটবেলায় মাঝেমধ্যে ‘আনন্দমেলা’য় লিখতাম। কিন্তু একটু বড় হতে বাবা বলেছিলেন ‘তুই আমাদের কাগজে আর লেখা পাঠাস না। লোকে ভাববে বাবা মেয়েকে লেখিকা তৈরি করছে।’ বাবা বারণ করায় আর পাঠাইনি,’’ জানিয়েছিলেন কন্যা শুভা।

শ্রী বিমল করের স্মৃতিতে ৩১শে আগস্ট ২০১৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধে শ্রী সমরেশ মজুমদারের লেখেন, ‘‘বেশ লম্বা, ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, রাস্তা পার হওয়ার সময় নাকে সাদা রুমাল চেপে কে সি দাসের দোকানের দিকে যেতে যেতে বন্ধু শিশির লাহিড়িকে যখন চাপা গলায় বললেন, “এ ব্যাটাকে কাটা শিশির”, তখন আমি ঠিক দু’হাত পিছনে। বাক্যটি শুনতে অসুবিধা হয়নি।

আনন্দবাজার থেকে বেরিয়ে তখন ওই যাত্রায় অনেক লেখককে নিয়মিত দেখা যেত। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ, অভ্র রায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, প্রলয় সেন, নিখিল চন্দ্র সরকার, তুলসী সেনগুপ্তদের কেউ বেশ পরিচিত, কেউ বহু কাল লিখেও তেমন পরিচিতি পাননি। কিন্তু কে সি দাস-কার্জন পার্কের আড্ডায় সবাই বিমল করের সান্নিধ্য পেতে নিয়মিত আসতেন।

ছাত্রাবস্থায় ওঁদের দেখেছি আনন্দবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বসন্ত কেবিনে হেঁটে গিয়ে আড্ডা মারতে। তখন শীর্ষেন্দুদাকেও বিমল করের সঙ্গী হতে দেখেছি। শিশির লাহিড়ি বলেছিলেন, ‘পারব না বিমল, এ শালা চায়ের পেটি মাথায় নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের দোকানে ও চা সাপ্লাই দিয়ে যাবে।’ শুনে বিমল কর বলেছিলেন, “এই যে ছোকরা, এসো। কিন্তু বড়দের গল্প শুনে বন্ধুদের বলে বেড়াবে না।”

অত্যন্ত খুঁতখুঁতে মানুষ। লেখা শুরুর সময় প্রথম পাতাটা কত বার ছিঁড়তেন তার ইয়ত্তা নেই। শব্দ পছন্দ না হলে পরের লাইনে যেতেন না। সেই সিঁথির বাড়ি থেকে এই দৃশ্য দেখে এসেছি।

আমি যখন স্কুলের শেষ ধাপে, তখন জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া পাঠাগারের সুধীন পাত্র একটা বই এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “ছোটগল্পগুলো পড়ে দ্যাখ। বাংলা গল্প কী ভাবে এঁর হাতে পালটে গেল, বুঝতে পারবি।” পারতাম। তখন তারাশংকর থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার পড়া হয়ে গিয়েছে। বিমল করের গল্প, তাঁর শব্দচয়ন, তাঁর বাক্যনির্মাণ, তাঁর গল্পের থিম আমাকে অবশ করত। বাইরের পৃথিবীর ঘনঘটা নয়, আমি ঝরনার তলায় নুড়িদের নড়ে যাওয়ার আওয়াজ যেন শুনতে পেতাম।

মাত্র ষোলো বছর বয়সে ‘আত্মজা’ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমার বড় মেয়ের যখন পনেরো বছর বয়স, তখন এক রাতে আবার ‘আত্মজা’ পড়ে চমকে উঠেছিলাম। এ তো আমারও গল্প হতে পারত। মানুষের মনের গভীরে চাপা থাকা বোধগুলোকে বিমল কর কী দক্ষতায় কাগজে তুলে আনতেন! আমি এবং আমার মতো অনেকেই ওঁর ছাত্র হয়ে গেলাম। কিন্তু আমরা কেউ বিমল করের ঘরানার লেখা রপ্ত করিনি। বা করা সম্ভব হয়নি। শুধু শীর্ষেন্দুদার সেই সময়কার লেখাগুলোতে এই ঘরানা স্পষ্ট।

এই খুঁতখুঁতে মানুষটি গাড়ি চালিয়েছেন এক সময়। ওঁর ড্রাইভিং গুরু ছিলেন বাদল বসু, যিনি আনন্দ পাবলিশার্সের দায়িত্বে ছিলেন। সেই ফিয়াট গাড়িতে বিমল করের পাশে বসে মনে হত পথ শেষ হচ্ছে না। রাস্তা ফাঁকা হলেও থার্ড গিয়ারের ওপরে গাড়ি চালাতেন না তিনি। আর প্রায়ই বিবেকানন্দ রোডে গিয়ে বাদলদাকে ডেকে গাড়ির নানা সমস্যা জানাতেন। বাদলদা হেসে বলতেন, ‘আপনাকে গাড়ি চালাতে হবে না, আমি ড্রাইভার দিচ্ছি’। বিমল কর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

বইমেলায় একা যেতেন না। রাস্তা একা পার হতেন না। সঙ্গী লাগত। আমি অনেক বার বইমেলায় তাঁর সঙ্গী হয়েছি। নাক থেকে রুমাল নামাতেন না। দেখতাম, তাঁর বই শংকর বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো হু হু করে বিক্রি হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর নিজস্ব পাঠক আছে। মনে আছে, তাঁর প্রথম গল্প ছবি হয়েছিল বহু আগে। ছবিটির নাম ‘হ্রদ’।

তার পর ‘পিয়ারিলাল বার্জ’। কিন্তু বিমল করকে সাধারণ পাঠক-দর্শক গ্রহণ করল ‘বালিকা বধূ’ থেকে। খুব চটি উপন্যাস, বিক্রি হল খুব। তার পর ‘যদুবংশ’। সিনেমার সাফল্য কোনও কোনও লেখকের সামগ্রিক বই বিক্রি বাড়ালেও বিমল করের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘পূর্ণ-অপূূর্ণ’ আম-পাঠক কতটা গ্রহণ করেছিলেন? ‘অসময়’-য়ের জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার ঘোষণার কথা শুনে বললেন, ‘দূর, দিল্লিতে যাব না।’

আমরা অনেক বোঝালাম। কলকাতা ছেড়ে প্রবাসে যেতে তাঁর তীব্র আপত্তি। শেষে আমি আর কল্যাণ চক্রবর্তী সঙ্গী হলে তিনি যেন তেতো গিললেন। সে বার দিল্লিতে গিয়ে পুরস্কার নেওয়া পর্যন্ত বিমল করকে সামলাতে হয়েছিল আমাদের। কিন্তু বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়ে বাঙালি বিধবাদের দুর্দশা দেখে তিনি অদ্ভুত বদলে গেলেন। সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে সেই দুঃখী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে গেলেন একান্তে।

ফেরার পথে এক তামিল বয়স্ক মানুষ অল্পবয়সি মেয়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ হয়েছেন দেখে আমরা প্রতিবাদ করে জানলাম ওরা মামা-ভাগ্নি। বিয়ে করতে কলকাতায় যাচ্ছেন। বিমল কর হেসে বলেছিলেন, “কেন অন্যের ব্যাপারে নাক গলাস!”

ছেলেবেলাটা বিহারে কেটেছিল। কলকাতায় এসে প্রায় শামুকের মতো জীবন কাটিয়েছেন। সমরেশ বসুর মতো নানান স্তরের জীবন দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। সেই ছেলেবেলার দেখা জগৎ বারংবার ঘুরেফিরে আসত তাঁর লেখায়।

যুদ্ধের পরের কলকাতা নিয়ে অনবদ্য উপন্যাস লিখেছিলেন তরুণ বয়সে, যার অনেকটাই তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু অসাধারণ কল্পনাশক্তি থাকায় গল্প তৈরি করতে অসুবিধে হত না। বিমল করের গল্প মস্তিষ্ক মারফত হৃদয়ে প্রবেশ করে। একটু কি কনজারভেটিভ ছিলেন? আমার চেয়ে সিনিয়র এক লেখক দীর্ঘকাল ‘দেশ’-য়ে গল্প লিখতেন। গল্প সম্পাদক বিমল কর তাঁর একটা গল্প ফিরিয়ে দিয়ে খুব ভর্ৎসনা করলেন। কারণ লেখক কাকিমার সঙ্গে ভাসুর পুত্রের শারীরিক প্রেমের কথা লিখেছেন। লেখক খুব বিব্রত হয়ে আমাকে বললেন, “কী করি বল তো? গল্পটা আমার স্ত্রী এন্ট্রি করে ফেলেছে খাতায়। ছাপা না হলে টাকা পাব না।” আমি অবাক। এ রকম হয়!

দু’দিন বাদে লেখক নতুন গল্প জমা দিলেন বিমল করের কাছে। গল্পটা পড়তে পড়তে বিমল কর ঠোঁট কামড়ালেন। তার পর ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। বললেন, “অদ্ভুত ব্যাপার। কাকিমার বদলে বৌদি বানিয়ে একই গল্প এনেছ। কাকিমাকে নায়ক যা বলেছে, তাই বৌদিকেও বলছে? চমৎকার।”

দেহপট সনে নট সকলই হারায় কথাটি লেখকদের সম্পর্কে ক্রমশ প্রযোজ্য হতে চলেছে। তারাশংকর থেকে বিভূতিভূষণ মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন। এখনও গ্রন্থাবলিতে রয়ে গিয়েছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তো এখনও দুর্দান্ত ভাবে জীবিত। কিন্তু সমরেশ বসুর বই কি বইমেলায় আগের মতোই বিক্রি হয়? বিমল করের যে নিজস্ব পাঠক ছিল, যাঁরা ওঁর রচনায় আত্মার আরাম অনুভব করতেন, তাঁদের অধিকাংশই আর নেই। মৃত্যুর দশ বছর পূর্তিতে এসে মনে পড়ে চল্লিশ বছরের সান্নিধ্যে অন্তত আশি বার ওঁর মুখে শুনেছি, ‘বুঝলি, আমার মনে হয় ক্যান্সার বা টিবি হয়েছে।’ এটা ওঁর বাতিক ছিল। উনি জানতেন না। তামাম বাংলা সাহিত্য এখন ওই রোগে ভুগছে। নইলে লাইব্রেরির তাকে এত ধুলো জমছে কেন?’’

গল্প থেকে উপন্যাস, নাটক থেকে স্মৃতিকথা – সারা জীবন ধরে বিমল লিখেছেন এক সমুদ্র। ‘হ্রদ’ ও ‘বনভূমি’ লিখলেও ঔপন্যাসিক বিমল করের জন্ম ‘দেওয়াল’ থেকে। এটা তিনিও স্বীকার করেছেন। তিনি বলতেন ঘটনার ডকুমেন্টেশন তাঁর পছন্দ নয়। তাই সাদা চোখে যা দেখা যাচ্ছে, তাকেই চূড়ান্ত না ধরে তিনি ভিতরে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করতেন। ‘দেওয়াল’ লিখেও তিনি সেই পরিতৃপ্তি পাননি, যা পেয়েছিলেন ‘পূর্ণ অপূর্ণ’, ‘খড়কুটো’ ও ‘অসময়’ লিখে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়। ব্যক্তিগত জীবনের নানা টানাপড়েন হতাশা দুশ্চিন্তা রসদ জুগিয়েছে ‘সুধাময়’ গল্পে। ‘ওই গল্পটিতে আমার লেখার নিজস্বতা ও মানসিকতা সেই প্রথম প্রকাশ করতে পেরেছি,’ নিজের লেখা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন বিমল। ‘খড়কুটো’ নিয়ে সিনেমা হয়েছিল ‘ছুটি’ নামে। সুপারহিট ছবি ‘বসন্তবিলাপ’-এর স্রষ্টা বিমল কর। তাঁর ‘বালিকা বধূ’ বাংলা ও হিন্দি দুটো ভাষাতেই ছবি হয়েছিল। তাঁর কাহিনি সিনেমা হচ্ছে, এই নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনও আলাদা উচ্ছ্বাস কোনও দিনই তৈরি হয়নি। বিমল করের গল্প উপন্যাসে ঘুরে ফিরে আসে মৃত্যু। শৈশবে খেলতে গিয়ে আড়াই বছরের বোনের মৃত্যু তাঁর মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল, তা বয়ে নিয়ে চলেছেন আমৃত্যু। ‘উড়ো খই’য়ে তিনি লিখছেন, ‘মৃত্যুর এই যে নিষ্ঠুর চেহারা, অর্থহীন আবির্ভাব স্বেচ্ছাচারিতা এবং নির্বিকার আত্মসাৎবৃত্তি- এটি আমি কোনোদিনই ভুলতে পারিনি পরে। আমার লেখায় হয়ত তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দেয় মৃত্যুর কথা।’

তখন তিনি বেশ অসুস্থ। কলম ধরার ক্ষমতা নেই। তাও আনন্দবাজার পুজো সংখ্যায় লেখার অনুরোধ করলেন রমাপদ চৌধুরী। ‘না’ বলেননি বিমল। ‘‘বিমলদার শেষ উপন্যাস ‘ইমলিগড়ের রূপকথা’। তিনি ডিকটেশন দিতেন আর আমি লিখতাম। ওঁর বরাবরের অভ্যেস প্রতি দিন তিন পাতা করে লেখা। যখন ডিকটেশন দিতেন, লেখার দিকে তাকাতেন না। টানা বলে যেতেন। কিন্তু রোজ যেখানে থামতেন, আমি তিনটি পাতা শেষ করতাম। কী ভাবে পারতেন ভেবে আজও আশ্চর্য হই। উপন্যাসটা শেষ করে আমাকে বলেছিলেন, ‘যাও রমাপদদাকে গিয়ে বলো, বিমল মৃত্যু শয্যায় তাঁর কথা রেখে গিয়েছে।’ উপন্যাস শেষ করেছিলেন ১৭ বা ১৮ অগস্ট। আর চলে গেলেন ২৬শে অগস্ট,’’ এক সাক্ষাৎকারে কান্নাভাজা কণ্ঠে জানিয়েছিলেন শ্রী স্বপন সাহা। বিমল করের একনিষ্ঠ ভক্ত ও শেষ বয়সে তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

একাধিক সম্মান পেয়েছেন বিমল কর। ১৯৬৭ এবং ১৯৯২, দু’বার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। দ্বিতীয় বার ছোট গল্পের সংকলন ‘উপাখ্যানমালা’র জন্য। ১৯৭৫ সালে ‘অসময়’-এর জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার। এবং পরের বছর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন নরসিংহ দাস পুরস্কার। কিন্তু এত প্রাপ্তির পরেও নিজের লেখা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, ‘‘আজ থেকে ১০-১৫ বছর পরে কোনও পাঠক আমার লেখা পড়বেন এমন অবিশ্বাস্য কল্পনা আমি করি না। সে চিন্তায় আমি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নই। কাল, মহাকাল, যুগ – এ সব পোশাকী কথার কোনও অর্থ আমার কাছে নেই।’’

(তথ্যসূত্র:

১- বিমল কর: সময় অসময়ের উপাখ্যানমালা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (২০১৪)।

২- বিমল করের স্মৃতিতে ৩১শে আগস্ট ২০১৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রী সমরেশ মজুমদারের লিখিত প্রবন্ধ।

৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই জুন ২০১৯ সাল।)

কনটেন্ট রাইটার, ইতিহাস নিয়ে লিখতে ভালবাসেন।