উৎসব সংখ্যা বিশেষ রচনা: পুজো ও ছোটবেলা । শুভময় পাল

ছোটবেলায় জলপাইগুড়ি থাকলেও পুজোয় পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর দিন ট্রেনে চেপে বসতাম বরানগরের বাড়ির উদ্দেশ্যে। তখনো মফস্বলে সপ্তমী না হলে পুজো শুরু হতোনা, ফলে জলপাইগুড়ির পুজো দেখার সৌভাগ্য হয়নি কখনো। সবাই এখন পুজোয় ঘুরতে যায়, তখন কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ, যাঁরা রোজগারের কারণে বাইরে থাকতে বাধ্য হতেন, তাঁরা বাড়ি ফিরতেন। আমরাও তাই।

সে এক মহা উত্তেজনা। জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি লোকাল, দার্জিলিং মেলের দুটো রিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট ট্রেনের সাথে জুড়ে নিয়ে আমাদের জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে এনজেপি পৌঁছাতো। সেখানে আমরা জুড়তাম মূল দার্জিলিং মেলের সাথে। সাধারণত পুজোর সময় আমরা কূপে আসতাম। দরজা দেওয়া একরাতের বাড়ি। অনেক মজার স্মৃতি ভিড় করে আসছে, একটা ভুলতে না পারা ঘটনা বলছি…

১৯৭৮ সাল, আমার বয়স বছর সাতেক। বাবার কাছে শুনছি চারিদিকে ভীষণ বন্যা, কলকাতারও খুব খারাপ অবস্থা। যদিও সেবার জলপাইগুড়িতে বন্যা হয়নি। আমাদের ষষ্ঠীর দিন টিকিট। চারিদিকে লাইন জলের তলায়, ট্রেন যাবে কিনা বোঝা যাচ্ছেনা।

ষষ্ঠীর দিন হোল্ডঅল, চামড়ার স্যুটকেস ইত্যাদির সাথে মা চিড়ে ভাজা, চানাচুর, নিমকি, মুড়ি, মিষ্টি এসব নিয়ে নিলো। উঠলাম ট্রেনে, গেলাম এনজেপি। শুনলাম মালদা থেকে অন্য রুটে ঘুরে যাবে ট্রেন। কোন রুট এসব আর মনে নেই, বিহারের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে গেছিল, ঝাঁঝাঁ কিউল, এই দুটো স্টেশনের নাম মনে আছে। ষষ্ঠীতে উঠে নবমীতে নেমেছিলাম। আর দুরবস্থার বর্ণনা করলামনা, কারণ আমি চারদিন ট্রেনে দারুণ ফুর্তিতে ছিলাম!! ট্রেন চড়া মানেই ফূর্তি তখন।

পুজো সেরে লক্ষ্মীপূজোর পরে ফেরার সময় টিটি বাবার সাথে গল্প করছে, সেদিন ট্রেন চার ঘন্টা লেট, কখন যে পৌঁছবে, সে নিয়ে উনি ভীষণ চিন্তিত!! মনে আছে এখনো, বাবার নির্লিপ্ত মুখে উক্তি ‘মাত্র চার ঘন্টা!! এ তো নস্যি!! আমরা চারদিনে পৌঁছেছি পুজোর আগেই!!’

অতীত পুজোয় হাঁটাহাঁটি

সপ্তমীর সকালে জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণেশ্বর নেমে বরানগরের বাড়িতে যখন পৌঁছতাম, তখনো বাড়ির লোক ঘুম থেকে উঠতোনা। আমাদের যৌথ ব্যবসায়ী পরিবার ছিল। রাতে দেরি করে শোয়া, আর সকালে দেরি করে ওঠা ছিল রেওয়াজ। আমরা পৌঁছতেই বেশ হৈহৈ শুরু হয়ে যেত। কুচো, নিমকি সব মিলিয়ে আমাদের বাড়ির সদস্য তখন ২৮ জন!!

আমি ৮২-৮৩ সালের কথা বলছি। তখন সপ্তমীর বিকেলেও ঠিকঠাক পুজো শুরু হতোনা। সপ্তমীতে আমরা একেবারে বাড়ির পাশের পুজোতেই হৈচৈ করতাম। পুজো শুরু হতো অষ্টমীতে।

অত বড় বাড়িতে আমরা কে কোথায় কেউ খুঁজে পেত না। দুপুরে সারি দিয়ে বসে খাওয়া, তারপরে নিচের বড় ঘরে বাচ্চারা একসাথে ঘুম। দুপুরে না ঘুমালে রাতে ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাওয়া হবেনা! শুয়ে কি আর ঘুম হয়?? ফিসফিস, হোহো, হিহি চলতেই থাকে। বড়রা এসে ধমকাত। বলতো, যারা ঘুমাচ্ছে তাদের তো হাত ওপরে থাকার কথা, নিচে কেন? শুনেই আমাদের দুতিনজন বোকার হাত ওপরে! তারপরেই বড়দের হা হা হি হি! লজ্জায় মাথা কাটা আমাদের বোকাদের।

যাই হোক, সন্ধে হলো, সব্বাই রেডি। তখন ভাইদের সব একরকম জামা হতো, কেউ কিছু মনেও করতামনা। প্রথমে পাড়ায় চক্কর। এত রোলের দোকান তখন পাওয়া যেতনা। কোথাও একটা পাওয়া গেলে সবাই হামলে পড়তাম। হাত খরচ দেওয়া হতো, ভাইয়া (ঠাকুরদা) সবার হাতে ১০ টাকা করে দিতেন। আমরা রাজা সেজে ঘুরে বেড়াতাম।

রাত ১১টায় আসল ঠাকুর দেখা শুরু, বাবা জ্যাঠারা নিয়ে বেরোতেন আমাদের। পুরোটাই হেঁটে হেঁটে। বাড়ি থেকে প্রথমেই ডানলপ, সেখান থেকে পরপর মিল্ক কলোনি, কাঁটাকল, পাইকপাড়া। এর মধ্যে বহু রিটায়ার্ড হার্ট! তারা বসে বসে ঢুলতো কোন এক মন্ডপে; আমরা ফেরার সময় নিয়ে ফিরবো, সেই অপেক্ষায়। রাত বাড়লেই তখন প্যান্ডেল শুনশান। এখনকার মত মানুষের ঢল নামতোনা। একে একে শ্যামবাজার পেরিয়ে প্রায় রাত ৩ টা নাগাদ বাগবাজার সর্বজনীন। ওখানেই সীমারেখা। এরপর, আর না। অসাধারণ সেই প্রতিমা দেখার থেকেও মূল আকর্ষণ ছিল ‘রসগোল্লা ভবন’! সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়তাম। গরম রসগোল্লা আর নবমীর ভোর চেটেপুটে খেতাম প্রাণভরে।

পুজোর খাওয়াদাওয়া

পুজোর খাওয়াদাওয়া

পুজোর সময় বরানগরের বাড়িতে, ২৮ জন সদস্য, সাথে আরো কিছু আত্মীয়স্বজন। সব মিলিয়ে পুজোর সময় রান্নাঘর যজ্ঞবাড়ির চেহারা নিতো। মা কাকিমারাই জোগাড়যন্ত্র করতেন, রান্না করতেন দুগ্গাদি, আমাদের রান্নার ঠাকুরানি। মেদিনীপুরের মানুষ, অপূর্ব হাতের রান্না। ঠাকুমা, মা, কাকিমাদের ট্রেনিংয়ে বাঙাল রান্নাও করায়ত্ত।

প্রথমেই বলি সকালের টিফিন, যাকে এখন ব্রেকফাস্ট বলে। পুজোর কদিন পরোটা মাস্ট। সে যাতা পরোটা নয়। এক্কেবারে ময়দার, ডুবো ডালডায় ভাজা। ওপরের ফুলকিগুলো লালচে ফুলো। সাথে একেকদিন একেকটা তরকারি, আলুফুলকপি, কালোজিরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে আলুর তরকারি, মাখা মাখা আলুর দম… সাথে অবশ্যই জিলিপি।

দুপুরের মেনু একেকদিন একেক রকম। সপ্তমীতে দুপুরে বেগুনি, নারকোল দিয়ে মুগডাল, ছোট কোনো মাছ ভাজা (পার্শে বা তোপসে), সাথে দুই পদে মাছ, একটা তার মধ্যে অবশ্যই সর্ষে দিয়ে। অষ্টমী নিরামিষ। লুচি, বেগুন ভাজা, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল, ছানার ডালনা (তখনো পনির বাঙালির রান্নাঘর ফ্যাকাসে করেনি) চাটনি ইত্যাদি। নবমী এলেই মহানন্দ। তখন মাংস এরকম সবসময় খাওয়া হতোনা, মানে সাধ্যে কুলাতো না। নবমীতে মাংস মাস্ট; অবশ্যই খাসির, মুরগি তখনো পাখি বলেই বিবেচ্য ছিল।

এর সাথে প্রতিদিনই আমাদের বাড়ির স্পেশালিটি ‘জল টক’। মিষ্টি ছাড়া আমড়ার টক, একদম ট্যালট্যালে, ওপরে অগুনতি সর্ষের আনাগোনা। অনবদ্য এর স্বাদ।

দুপুর তো গেল। এরপর ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে খাওয়া-দাওয়া। সপ্তমীতে পাড়ায়। ওই চীনাবাদাম, জিলিপি, আমৃতি, মিষ্টি সিঙ্গাড়া ইত্যাদি ছিল মুখ চালানোর জন্য। রোল সেন্টার ছিলই না প্রায়, এক আধটা দেখা যেত, মিথ্যে বলবোনা, জুলজুল করে দেখতাম, সবসময় খাওয়ার পয়সা থাকতোনা। তখনো চিনে খাবার ফুটপাথ দখল করেনি। মিষ্টির প্রাধান্য ছিল ছোটবেলা জুড়ে। এতসব খেয়ে রাতে আর কিছুই প্রায় খেতে পারতামনা। কোনোরকমে কিছু মুখে দিয়ে ঘুম।

অষ্টমী, নবমী বড়দের সাথে ঠাকুর দেখতে বেরোনো। সাধারণত যে খাবারগুলো অন্যসময় দেওয়া হয়না, সেগুলো পাওয়া যেত এই দুদিন। তার প্রথম সারিতে ছিল ফুচকা। চোখে নাকে জল ঝরিয়ে হাপুস হুপুস খেতাম। তারপর শুরু হতো বিভিন্ন খাবারের জন্য বায়না। শেষরাতে বাগবাজারে রসগোল্লার কথা তো বলেইছি, তা ছাড়াও ফিশ কাটলেট (এখনকার ফিশ ফ্রাই নয়), মোগলাই ছিল আরেক মহার্ঘ্য খাবার। খুঁটে খুঁটে ডিমগুলো খেতাম।

একবার খুব ধরলাম কবিরাজি কাটলেট খাবো, কোনোদিন খাইনি। বাবা জ্যাঠা খুঁজে খুঁজে ডানলপে একটি দোকানে পেলেন, তখন রাত ১ টা প্রায়। বুভুক্ষু আমাদের টেবিলে যখন বস্তুটি এলো সেটা একটা মন্ডজাতীয় অসহ্য খাদ্য। তাই খেলাম সোনামুখ করে। আজও কোথাও কবিরাজি কাটলেট দেখলে আমার এক লহমায় ওই মন্ড মনে পড়ে যায়।

দশমীর ধুন্ধুমার

আমাদের বরানগরের বাড়িতে যৌথ পরিবারের মতো ব্যবসাও ছিল যৌথ। ফলে দশমী এলে আমাদের মন খারাপ হতোনা, কারণ বাড়িতে বিরাট করে লক্ষীপুজো হতো। এখনো হয়, তবে সে জৌলুস নেই। তো নবমীর রাত থেকে মা ঠাকুমারা নাড়ু বানাতে বসে যেত। তার দুটো কারণ, এক, অনেক নারকেলের নাড়ু হতো, জানি বিশ্বাস করবেননা, প্রায় ৮০ টা নারকেলের নাড়ু হতো; আর দুই, বিজয়ার প্রণামের সময় সবাইকে নাড়ু, তক্তি, চন্দ্রপুলি, মোয়া দেওয়া হতো, যা বাড়িতেই বানানো হতো।

নবমীর রাতে সে এক মারকাটারি ব্যাপার। বিশাল বারান্দা জুড়ে নারকেল কোড়া, নাড়ুর ছৈ, মোয়া সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাচ্চারা টুকটাক করে তুলছে, বকা মার সবই চলছে। বাড়ির পুরুষরাও হাত লাগাতো কাজে। দশমীর সকালে ঠাকুরদা সবাইকে নিয়ে গঙ্গায় যেতেন, স্নানে। ওনার প্রতিদিনের অভ্যাস, ওইদিন শুধু আমরা সাথী।

বিকেলবেলা মা কাকিমারা সারি দিয়ে বারান্দায় বসতেন, আর সবথেকে ছোট কাকিমা সবার পায়ে আলতা পরিয়ে দিতেন। তখন খুব স্বাভাবিক মনে হতো, এখন এ দৃশ্য দুর্লভ। তারপর বাড়ির সব মহিলা সন্ধে হলেই সিঁদুর খেলতে পাড়ার পুজোয় চলে যেতেন। আমাদের উৎসাহ একেবারেই ওদিকে ছিলোনা।

আমরা সব বাচ্চারা রেডি হয়ে আমাদের ওষুধের দোকান ছিল তাঁতীপাড়ার মোড়ে, তার পরেই আলমবাজার ঘাট, ওখানে চলে আসতাম। ঠাকুরদাদা সারি দিয়ে বাইরে বেঞ্চ পেতে রাখতেন, আমরা গিয়ে বসে পরতাম। সব্বাইকে সাকসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হতো। সাকসি জানেন তো? আরে ভিটামিন সি লজেন্স!! দারুণ খেতে!

এরপর একের পর এক শোভাযাত্রা সামনে দিয়ে ঘাটে যাওয়া শুরু হতো। তখন মাইক বা বাজি প্রায় ছিলোইনা বিসর্জনে। একদম প্রথমে বিভিন্ন ক্লাবের নিজস্ব ব্যান্ড থাকতো। তারা ঢ্যামপারা ঢ্যামপারা করে চলে যাওয়ার পর ক্লাবের সদস্যদের ধুনুচি নাচ। সে এক তুমুল ব্যাপার। একেকটা শোভাযাত্রার মাঝের গ্যাপে আমরা খানিক হুটোপুটি করে নিতাম।

ঠাকুরদার এক বন্ধু ছিলেন, শচীনদাদু, তাঁকে দেখলেই আমরা পালতাম। ধরে ধরে খালি প্রশ্ন, দুগ্গার নাড়ি নক্ষত্র নিয়ে। উফ কী ভয়াবহ ব্যাপার ছিল সেটা।

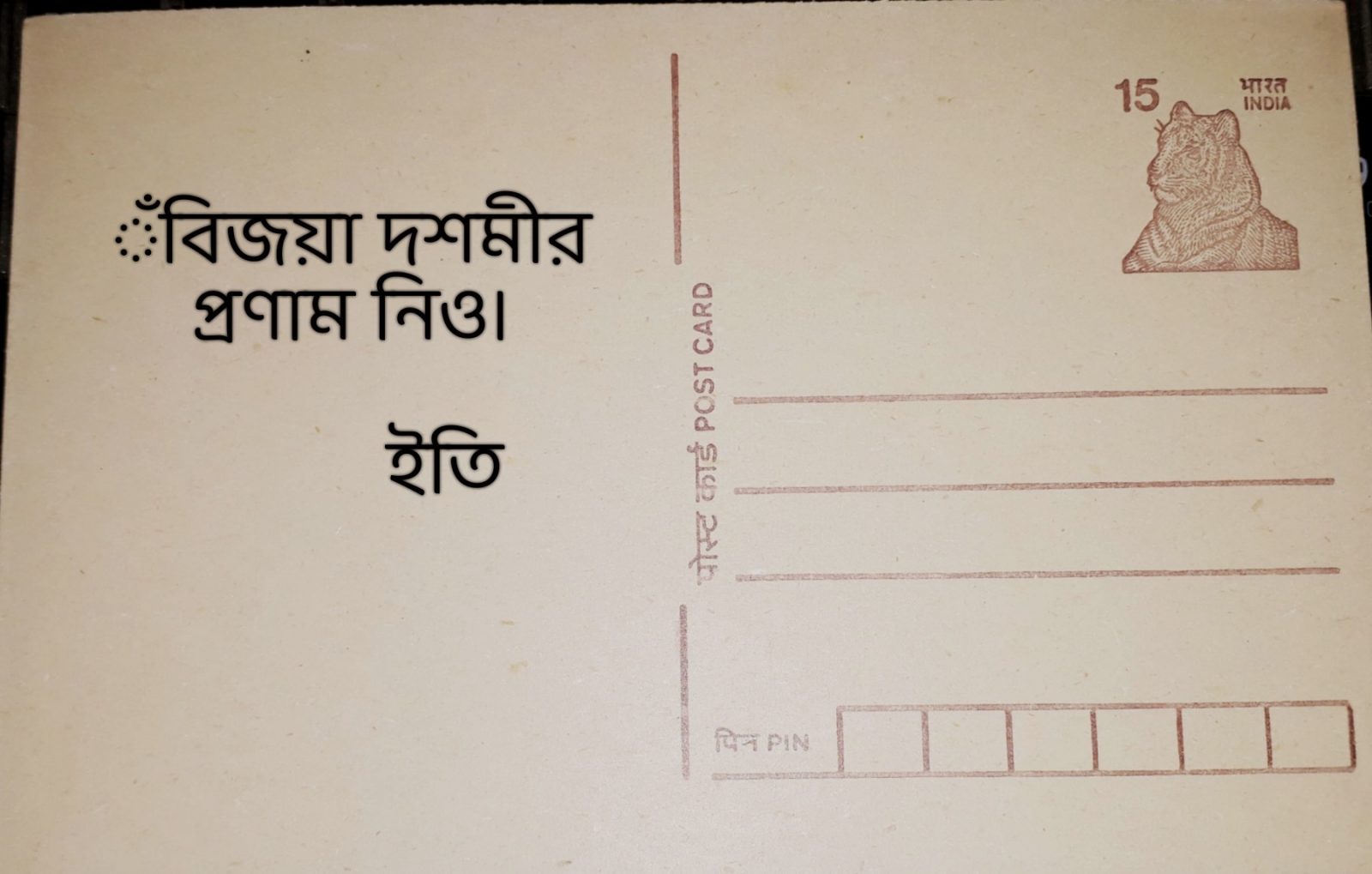

যাই হোক, মোটামুটি ১০ টা নাগাদ শুরু হতো বিজয়া পর্ব। প্রথমে ওখানেই বড়দের প্রণাম আর নিজেদের মধ্যে কোলাকুলি। বড়রা মিষ্টি খাওয়াতেন। তারপর চলে আসতাম বাড়িতে। হুড়োহুড়ি, প্রণাম, খাওয়া-দাওয়া। গুড়ের নাড়ু খুব প্রিয় ছিল। আর প্রিয় ছিল চন্দ্রপুলি। রাত বাড়তে থাকে, ক্রমশঃ ঘুমে ঢুলতে থাকি। মা মনে করিয়ে দেয়, ভোরবেলা উঠেই গুরুজনদের চিঠি লিখতে বসতে হবে।

হারিয়ে গেছে সে পুজো, সে বিসর্জন, সে ধুনুচি নাচ, সে পোস্টকার্ডে লেখা চিঠি।

অপূর্ব লাগল, ছোট বেলার পুজো পরিক্রমা। ভীষণ নস্টালজিক। সত্যিই সেই পুজোর আনন্দ এখন আর পাওয়া যায়না। বাড়ির সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া- দাওয়া, ঠাকুর দেখা সবকিছুই খুব আন্তরিক ছিল। আর পুজোর চার দিন ট্রেনের কামরায় পুজো কাটানো অনেক সহিষ্ঞুতা র পরিচয়! এত সাবলীল সুন্দর লিখেছেন ,মন প্রাণ ভরে উঠল পুজোর আনন্দে। আর হাতে লেখা বিজয়ার চিঠি – সে তো হারিয়ে গেছে গভীর দীর্ঘশ্বাসে। শুভ বিজয়া।