রবীন্দ্রনাথের পর সত্যজিৎ রায়ই বাঙালির শেষ আইকন

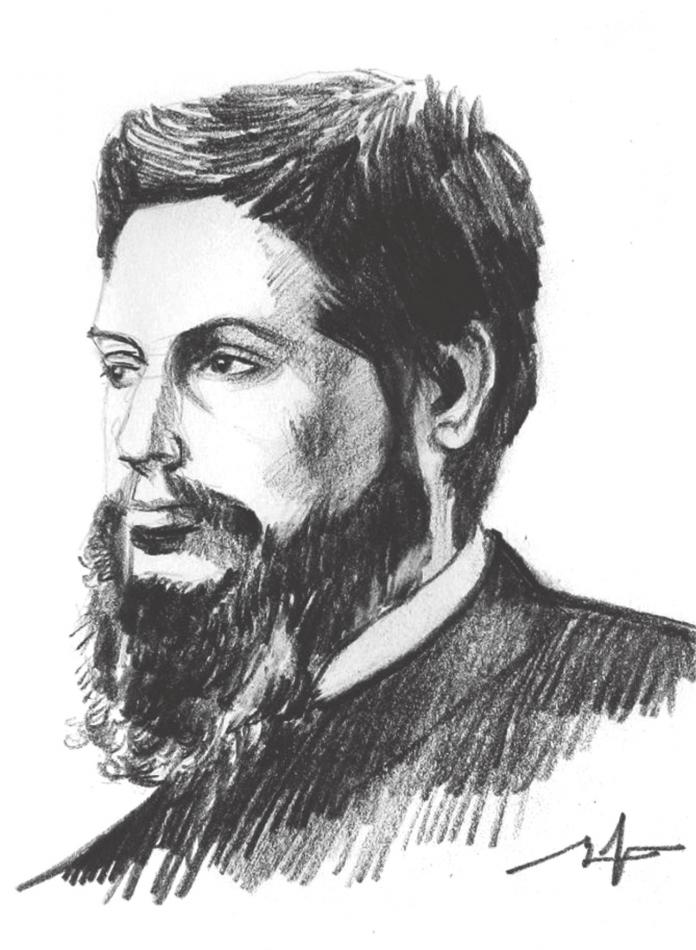

পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের পিতৃপুরুষ আর পিতা সুকুমার ছিলেন ‘শিশুসাহিত্যের প্রবাদ-পুরুষ’ এই পরিচয়ের বাইরে এদেশে আধুনিক মূদ্রন প্রযুক্তি প্রয়োগের পথিকৃত ও লন্ডনের ‘ফেলো অফ রয়াল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি’। উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত সন্দেশ পত্রিকার সমস্ত ছবি সুকুমারই আঁকতেন । পূর্বজ দুই পুরুষের সমস্ত প্রতিভার অত্যাশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছিল সত্যজিতের মধ্যে । পিতার মৃত্যুর সময় সত্যজিৎ ছিলেন দু বছর চার মাসের শিশু আর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয় তাঁর জন্মেরও ছ বছর আগে ।

সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুর পর ওদের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে । পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ব্যবসা ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’ দেউলিয়া ঘোষীত হয় এবং নামমাত্র মূল্যে নিলামে বিক্রি হয়ে যায় । পারিবারিক ভাঙনের ফলে শিশুপুত্র সত্যজিৎকে নিয়ে মা সুপ্রভা আশ্রয় নেন ভবাণীপুরের বকুল বাগানে ভাই প্রশান্ত কুমার দাসের গৃহে । সুপ্রভা ‘বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবাশ্রম’এ সেলাইএর কাজ করে সংসার নির্বাহের চেষ্টা করেন । চাকুরী নেন একটি স্কুলে এবং সেলাইএর কাজ করেন । সত্যজিৎ মাতুলালয়েই বেড়ে ওঠেন । বালিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন ১৯৪০এ । কলেজ ছাত্র থাকাকালীন চলচ্চিত্র ও সংগীত বিষয়ে আগ্রহ জন্মায় তাঁর । মার্চ ১৯৪৯এ বিবাহ করেন সম্পর্কে মামাতো বোন বিজয়া দাসকে ।

মায়ের ইচ্ছা, পুত্র তাঁর গুরুদেবের বিশ্বভারতীতে শিক্ষা লাভ করুক, সত্যজিতের তেমন আগ্রহ ছিল না কলকাতার টানে । মায়ের ইচ্ছাতে সত্যজিৎ সম্মত হয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনে ভর্তি হতে । ১৯৪০এর ১৩ জুলাই ভর্তি হলেন ‘কলাভবন’এ । সেখানে আচার্য নন্দলাল বসু ও বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে ফাইন আর্টএর শিক্ষা গ্রহণ করেন । তাঁর আগ্রহ ছিল কমার্শিয়াল আর্টস’এ দক্ষতা অর্জন করা । বিশ্বভারতীতে পাঁচ বছরের কোর্সে ভর্তি হয়েও বিশ্বভারতীতে কমার্শিয়াল আর্টস শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় সত্যজিৎ, আচার্য নন্দলালের অনুমতি নিয়ে বিশ্বভারতীতে তার শিক্ষা শেষ করেন তিনবছর পরেই । ১৯৪৩এর এপ্রিলে কলকাতায় প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমারএর অফিসে ‘জুনিয়ার ভিসুয়ালাইজার পদে চাকরী পেয়ে যান, মাস মাইনা ৮০টাকা । পরে ওখানে পদোন্নতি হয়ে আর্ট ডিরেক্টর হয়েছিলেন ।

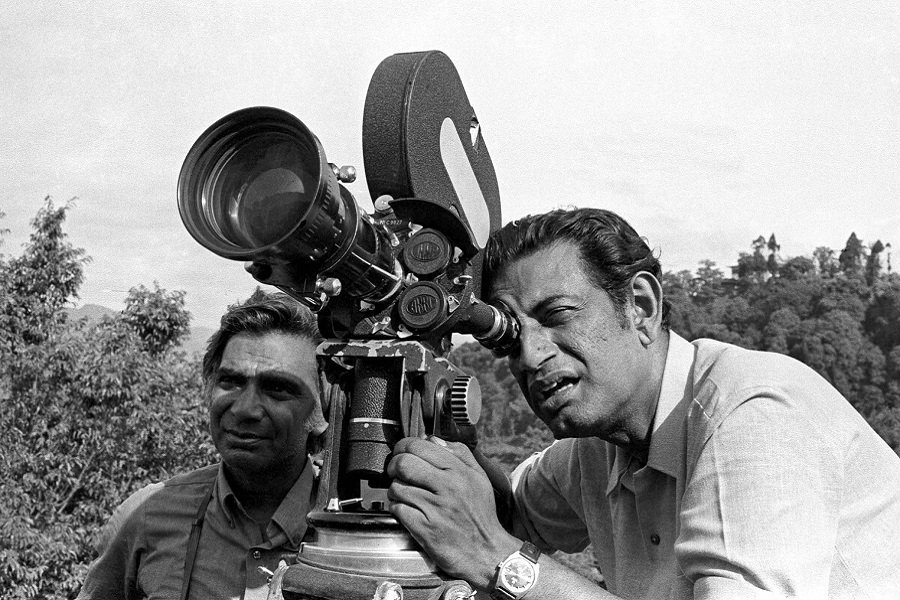

গত শতকের চল্লিশের দশকটা ছিল বাংলার সারস্বতভূমির মহা সৃজনকাল । সত্যজিৎ রায়ের মনে যখন চলচ্চিত্র নির্মাণের ভাবনা বাসা বাঁধছে তখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বয়স সবে ত্রিশ পেরিয়েছে (প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্র দাদাসাহেব ফালকের ‘হরিশচন্দ্র’/ ১৯১৩) আর বাংলা চলচ্চিত্র সবাক হয়েছে মাত্র ১৫ বছর আগে (১৯৩১) । হয়তো সেই কারণেই চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রটিই হয়ে উঠেছিল তাঁর অন্বিষ্ট । তখনকার বিশ্ব চলচ্চিত্রের সঙ্গে ভারতীয় সিনেমার মানের কোন তুলনাই হয় না। চলচ্চিত্র যে এক শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম, এর যে জীবনের সাথে যোগ থাকতে পারে, জীবনের মূল সত্যকে যে চলচ্চিত্র স্পর্শ করতে পারে এই সত্যটা সেই সময়ের চলচ্চিত্রকারদের ছিল না । সত্যজিৎ রায়ই ‘পথের পাঁচালী’র মধ্য দিয়ে আমাদের তা বোঝালেন । এই অবদান সত্যজিৎ রায়কে আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্রে অনন্য স্রষ্টার আসনে বসিয়েছে । ভালো সিনেমা নির্মাণের ভাবনা তাঁর মনে বাসা বাধে চল্লিশ দশকের মধ্যভাগে । ১৯৪৮এ কলকাতার ইংরাজি দৈনিক ‘দি স্টেটসম্যান’এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন “দি র মেটেরিয়াল অফ সিনেমা ইজ লাইফ ইটসেলফ । ইট ইজ ইনক্রেডিবল দ্যাট আ কাউন্ট্রি দ্যাট হ্যাস ইনস্পায়ার্ড সো মাচ পেইন্টিং এন্ড মিউজিক এন্ড পোয়েট্রি শুড ফেইল ট মুভ সিনেমা মেকার । হি হ্যাজ ওনলি টু কিপ হিজ আইস ওপেন” (উদ্ধৃতি সূত্র :’সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রে ও নেপথ্যে’/অসীম সোম) । ১৯৪৭এর অগস্টে গঠিত ‘ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি’তে বিশ্বখ্যাত সিনেমাগুলি সংগ্রহ করে দেখতেন, সিনেমা শিল্পের নানান দিক সম্পর্কে নিজেদের সমৃদ্ধ করতেন । সত্যজিৎ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ‘সাধারণত আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আমরা ১৬ মিলিমিটারের ফিল্ম দেখতাম এবং যেসব ফিল্ম দেখতাম তার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করতাম নিজেদের মধ্যে। আমরা প্রথম দেখেছিলাম আইজেনস্টাইনের ক্ল্যাসিক ছবি ‘ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন’। শোনা যায় বিশ্ববন্দিত এই ছায়াছবি ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন’ পঁচিশ তিরিশবার দেখেন । ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূত্রে এইসময় তাঁর পরিচিতি ঘটে প্রখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রকার জাক রেনোয়াঁর সঙ্গে পরিচিতি ঘটে । রেনোয়া তখন তাঁর ছবি তাঁর ‘দ্য রিভার’ এর কিছু অংশের সুটিং’এর জন্য কলকাতায় এসেছিলেন । সত্যজিৎ রেনোয়ার সুটিং দেখেছিলেন এবং কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন ।

সত্যজিৎ যখন জে ডি কিমারের বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে কাজ করছেন তখন সেখানে ভালো পদে কাজ করতেন ডি কে গুপ্ত, যিনি ‘সিগনেট প্রেস’ নামে প্রকাশনা সংস্থা খুললেন আর সিগনেট প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদ নির্মাণের দায়িত্ব দিলেন সত্যজিৎকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে । সিগনেট হয়ে উঠলো বাংলা পুস্তকের অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা । জীবনন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতার বই, জওহরলাল নেহেরুর ‘ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া’, জিম করবেটের ‘কুমায়ূনের মানুষখেকো বাঘ’এর বইয়ের প্রচ্ছদ সিগনেট প্রেসকে প্রভুত খ্যাতি এনে দিল । চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের প্রথমে ভেবেছিলেন চিত্রনাট্যকার হবেন। ১৯৪৬এ ‘ঘরে বাইরে’ সহ কয়েকটি চিত্রনাট্য চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন । ‘ঘরে বাইরে’র চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্তর জন্য । সে ছবি অবশ্য হয়নি, হয়েছিল তাঁর পরিচালনায় অনেক পরে, ১৯৮৪তে ।

১৯৫০এ সত্যজিৎ যে বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে চাকুরী করতেন তারা তাঁকে লন্ডনে কাজ করতে পাঠান । লন্ডনে তিনি ছিলেন ৬ মাস । এই ৬ মাসের ইউরোপ প্রবাস তাঁর মধ্যে সিনেমা নির্মাণের ভাবনাটি আরো উস্কে দেয় । সত্যজিৎ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন ‘ কলকাতায় যে সব ছবি দেখতে পাইনি এমন পচানব্বইটি ছবি দেখলাম পাঁচ মাসে । যেদিন লন্ডনে পৌছালাম সেদিনই দুটো ছবি দেখলাম কার্জন সিনেমায় ‘এ নাইট এট দি অপেরা’ ও দি বাইসাইকেল থিফ’ । ঐ ছবি দেখেই আমি টের পেলাম স্টুডিওর বাইরে শুধু অপেশাদার অভিনেতা নিয়ে পরিচালক কী ঘটাতে পারেন । ভাবলাম যা ইতালিতে হতে পারে, তা কলকাতাতেও হতে পারে …। লন্ডনে ‘দি বাইসাইকেল থিফ’ দেখে আমি স্থির করলাম নিওরিয়ালেস্টিক মেথডে আমি ‘পথের পাঁচালী’ করবো । এদিকে, পথের পাঁচালীর কিশোর সংস্করণ ‘আম আঁটির ভেপু’ প্রকাশ করবে সিগনেট, তার ছবি আঁকার কথা সত্যজিতের । লন্ডন থেকে ফেরার পথে জাহাজে বসে ছবিগুলি আঁকলেন । আর এই ছবিগুলিই হল ‘পথের পাঁচালী’র এক একটি দৃশ্যের ফ্রেম – পথের পাঁচালীর প্রকৃত চিত্রনাট্য । ‘আম আঁটির ভেপু’র ছবি আঁকার সূত্রেই তাঁর প্রথম ‘পথের পাচালী’ পড়া । পড়ে অভিভুত হলেন এবং নিশ্চিত হলেন এই কাহিনী নিয়ে একটা ভালো ছায়াছবি করা যায় ।

চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরি করে, প্রায় পাঁচশ স্কেচ এঁকে অনেক প্রযোজক, পরিবেশককে দেখালেন । কিন্তু কেউই এগিয়ে এলেন না, গুরুত্বই দিলেন না । এমন কি ‘নিউ থিয়েটার্স’ বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে যারা পথিকৃত, যাদের ভারতজোড়া খ্যাতি, তারাও না । তবুও সত্যজিতের অনন্য জেদ আর প্রত্যয় হার মানলো না । লিখছেন “ ১৯৫২ সালে স্থির করলাম যেমন করে হোক এ ছবি আমি করবোই” । তারপর সে এক ইতিহাস । মা ও স্ত্রীর অলঙ্কার, নিজের বইপত্র, বিক্রি করে, বন্ধুদের থেকে ধার নিয়ে ছবির কাজ কিছুটা এগোলো । এক তৃতীয়াংশ কাজ শেষ হওয়ার পর দেখলেন আর টাকার জোগান নেই । হতোদ্যম হয়ে পড়লেন । সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সহানুভুতিশীল হয়ে এগিয়ে না এলে পথের পাঁচালী সম্পূর্ণ হত না, বিশ্ব চলচ্চিত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকলার অবদানও স্বর্ণাক্ষরে লেখা হত না কোন দিন । শেষ চেষ্টা হিসাবে সত্যজিৎ মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি একটা আবেদন জমা দিতে বললেন । প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি উপদেষ্টা । তিনি অসমাপ্ত ছবিটি দেখলেন এবং উছ্বসিত প্রসংশায় আবেদনের অনুকুলে মত দিলেন । কিন্তু সরকারী আমলাতান্ত্রিক নিয়মে যা হয়, আবেদনটি মুখ্যমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যাবার আগে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত আমলা পি এস মাথুরের কাছে গেলো । মাথুর লিখলেন এখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রচার চলছে, সেই প্রচার অভিযানের মধ্যে এমন দুঃখ-দারিদ্রের ছবি দেখালে সরকারী প্রচার অভিযান ব্যর্থ হবে । মাথুরের বিরোধিতার ফলে বিধানচন্দ্র নিজে অসমাপ্ত’ ‘পথের পাঁচালী’ দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেট অনুমোদন নিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্ব নিল এবং পরিবেশকের দায়িত্ব দেওয়া হল ‘অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন’কে । ছবি শেষ হল, পরিবেশক ও ঠিক হয়েছে কিন্তু কলকাতায় কোন চিত্রগৃহ পাওয়া গেলো না প্রদর্শনের জন্য । তামাম বিশ্ব বরণ করে নিয়েছিল যে চলচ্চিত্রকে ‘শ্রেষ্ঠ মানব দলিল’ রূপে, সেটি তার নিজের শহরে মুক্তি পেলো না, প্রথম মুক্তি পেল নিউ ইয়র্কের ‘মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট’এ – ১৯৫৫র এপ্রিলে । কলকাতায় মুক্তি পেল ১৯৫৫’র ২৬শে অগস্ট । তারপর বিশ্বচলচ্চিত্র ভুবনে আলোড়ন ফেলে দেওয়া সব বৃত্তান্ত বলে শেষ করা যাবে না । মজার কথা, ‘পথের পাঁচালী’র রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে স্রষ্টা সত্যজিৎ আমন্ত্রিত ছিলেন না । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে পুরষ্কার নিয়েছিলেন সেই আমলা মাথুর ।

পথের পাঁচালী মুক্তি পাবার পর মুম্বাই চলচ্চিত্রের খ্যাতনাম্নি অভিনেত্রী নার্গিস এবং আরও কেউ কেউ বলেছিলেন সত্যজিৎ পথের পাঁচালীর মধ্যদিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতের দারিদ্রকেই তুলে ধরেছেন । এই সব অর্বাচীন অপলাপ নিশ্চিতভাবেই তাঁদের অগৌরবের মাত্রাই বাড়িয়েছে, সত্যজিতের বিরাটত্বকে তিলমাত্রও খাটো করতে পারেনি । বাস্তবের দারিদ্র্যকে শিল্পের সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সত্যজিৎ । ‘পথের পাচালী’র হরিহর বুঝতে পারেননি যে যুদ্ধোত্তর গ্রামীণ সমাজেও বেঁচে থাকার পদ্ধতিরও বদল ঘটেছে । হরিহর চেয়েছিল পূজো-পাঠ করেই সংসার চালাতে, চেয়েছিল অপুও তাই করবে এটাই হরিহরের ট্রাজেডি । অপু ট্রিলজিতে হরিহরের ট্রাজেডি এবং সেই পরিমন্ডল থেকে অপুর মুক্তির প্রয়াস আমাদের উত্তরণেরই চিত্র-ভাষ্য । ‘অপু ট্রিলজি’ থেকে ‘দেবী’, ‘জলসাঘর’ ‘জনঅরণ্য’ পেরিয়ে ‘সদগতি’, ‘শাখা-প্রশাখা’, ‘গণশত্রু’ থেকে শেষ ছবি ‘আগন্তুক’ পর্যন্ত মানুষের উত্তরণের কথাই সত্যজিৎ বলে গিয়েছেন ।

সত্যজিৎ রায়ের ২৮টি কাহিনী চিত্রের মধ্যে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’, ‘নায়ক’, ‘সোনার কেল্লা’, ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ও ‘হীরক রাজার দেশে’ এই পাঁচটি ভিন্ন সবক’টি ছবির কাহিনীর উৎস কথাসাহিত্য । রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, পরশুরাম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শঙ্কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প ও উপন্যাস তাঁর কাহিনীচিত্রগুলির উৎস । তিনি ক্যামেরায় গল্প বলেছেন নিজের মত করে । আপন জীবনবোধ, ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও আপন শিল্পদৃষ্টিতে সেইসব কাহিনীগুলিকে দর্শকের অনুভুতিতে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ অভিনেতা মুরারী ভাদুড়ীকে এক পত্রে লিখেছিলেন “চলচ্চিত্র এখনো সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে – তার কারণ কোন রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি”(সূত্র ‘সত্যজিৎ কথা : চলচ্চিত্রে ও নেপথ্যে’ / অসীম সোম )। সত্যজিৎ সেটা করলেন, আর তাই তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলি হয়ে উঠেছে ‘সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা । চিত্রনাট্য থেকে টাইটেল ও প্রচারের বিজ্ঞাপন রচনা সবই তাঁর নিজের হাতের, নিজের শিল্পবোধ ও ভাবনায় । সঙ্গীতের প্রয়োগ তাঁর ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছে । চলচ্চিত্র পরিচালনায় নামার আগেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ চিত্রকলা ও সঙ্গী বিষয়ে । পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ছিল আবাল্য আকর্ষণ । সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও অন্বেষণ শান্তিনিকেতন পর্ব থেকেই, । কলাভবনে শিক্ষাকালীন তাঁর সঙ্গীত চর্চার পরিধিরও বিস্তার ঘটেছিল । ‘পথের পাঁচালী’ সহ প্রথম ৬টি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ খান ও আলি আকবর । কিন্তু ছবিগুলির আবহ সঙ্গীতের প্রয়োগ নানান দ্ররশ্যের ‘মুড’ নির্মাণে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের উপস্থিতি দর্শকরা বুঝতে পারেন । পথের পাঁচালীতে অশীতিপর চূণীবালার (ইন্দীর ঠাকুরন) কন্ঠে ‘হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হল পার করো আমারে’ গানটির প্রয়োগ আমাদের চমকিত করেছিল । ক্রমে সত্যজিৎ উপলব্ধি করেন তাঁর ছবির সঙ্গীত পরিচালকরা পেশাগতভাবে খ্যাতকীর্তি হলেও চলচ্চিত্র দৃশ্যের মুড, পরমিতি বোধ ও পরিচালকের ভাবনা বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশ্বের সব মহৎ চিত্র পরিচালকই মুখোমুখী হয়েছেন এই দ্বন্দ্বের । চার্লি চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন নিজেই সঙ্গীত পরিচালনা করতেন নিজের ছবির । তাই ১৯৬০এর পর বাইশটি ছবির সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছিলেন । এই পর্বেই আমরা পেয়েছি ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ এর মত মিউজিকাল ফ্যান্টাসি । ‘হীরক রাজার দেশে’ (১৯৮০) শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনার জাতীয় পুরষ্কার পায় । অনেক আগে ‘জলসাঘর’(১৯৫৮) মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের পুরষ্কার পায় (সঙ্গীত পরিচালনা – বিলায়েৎ খান)।

যুবা বয়স থেকে প্রৌঢ়ত্ব সত্যজিতের এই পাঁচ দশকের জীবনকাল স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দেশ বিভাগ, বাম আন্দোলন, জরুরী অবস্থার কৃষ্ণপ্রহর, নকশাল আন্দোলন ইত্যাদি অনেক উত্তাল সময়ের সাক্ষী । কিন্তু সংস্কৃতি ভাবনায় বাম বা দক্ষিণ কোন দিকেই তাঁর ‘কমিটমেন্ট’ ছিল না । তাঁর কমিটমেন্ট ছিল শিল্পের প্রতি । জীবনমনস্ক সত্যজিতের কাছে শিল্পচর্চাই ছিল জীবনচর্যা ।

আমার স্মৃতিতে আছে, ১৯৬২র চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় উগ্র জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিষ্ট বিরোধীতার ঢেউ উঠেছিল । শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা অংশ সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের ঢেঊয়ে গা ভাসিয়েছিলেন । এই আবহে কলকাতার একটি দৈনিকে, সম্ভবত আনন্দবাজা্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল ‘সত্যজিৎ রায় নীরব কেন’। উদ্দেশ্য পরিস্কার । তাঁর মত বিশ্ববন্দিত শিল্পীর পেছনেও কিছু দেগে দেওয়া । এইসব ব্যাপার তখন বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি । জওহরলাল নেহেরুর অনুরোধে সীমান্ত যুদ্ধ নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রস্তাবে আগ্রহ দেখাননি, ইন্দিরা গান্ধী – সিদ্ধার্থ রায় জমানায় তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য পদের প্রস্তাবও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । নিজ বিশ্বাস, প্রত্যয় আর নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে কোন প্ররোচনাই তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি ।

১৯৫৫ থেকে ২৩এ এপ্রিল ১৯৯২এ মৃত্যু পর্যন্ত ৩৭ বছরে তিনি নির্মাণ করে গেছেন ২৮টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র, ৫টি তথ্যচিত্র, ৩টি টেলি ফিল্ম । ১৯৫৬তে কান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি থেকে ১৯৯২এ মৃত্যুশয্যায় অস্কার সম্মাননা পর্যন্ত দেশে বিদেশে কত রাষ্ট্রীয় সম্মাননা, কত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মাননা জানিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে তার সব বৃত্তান্ত একটি স্বল্প পরিসরের নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়, মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলাম – ভারত সরকারের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘ভারত রত্ন’ (১৯৯২), চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘দাদাসাহেব ফালকে’(১৯৮৫) পুরষ্কার, ম্যাগসেসাই’পুরস্কার (১৯৬৭), ফ্রান্সের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ‘লিজিয়ন অফ অনার’ (১৯৮৭), বিশ্বভারতীর ‘দেশিকোত্তম’(১৯৭৮) ।

১৯৮৩তে ‘ঘরে বাইরে’ ছবির চলচ্চিত্রায়ন চলার সময়ে বড় রকমের হৃদরোগে আক্রান্ত হন । পুত্র সন্দীপ রায় তাঁর পরামর্শ নিয়ে ছবিটি শেষ করেন । বিদেশে তাঁর হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার হয় এরপর প্রায় চিকিৎসকের পরাপর্শে তিন বছর তিনি কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারেননি । ১৯৮৭তে পিতা সুকুমার রায়কে নিয়ে একটি তত্যচিত্র শেষ করার পর অসুস্থ্য শরীরে পরের তিন বছরে তিনটি ছবি করেন ‘গণশত্রু’(১৯৮৯), ‘শাখাপ্রশাখা’(১৯৯০) এবং শেষ ছবি ‘আগন্তুক’(১৯৯১) । অসুস্থ্যতার কারণে এই তিনটি ছবিই পুরোপুরি ইন্ডোর সুটিং করেই সম্পন্ন করেন । চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের মতে এই তিনটি ছবিতে সত্যজিৎকে পাওয়া যায়নি আগের মত । ১৯৯২এ আবার তাঁর হৃদযন্ত্রে জটিলতা ধরা পড়ে । হাসপাতালে ভর্তি হন, কিন্তু আর সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসতে পারেননি । ১৯৯২এর ২৩শে এপ্রিল চিরতরে চলে যান এই বিশ্ববরেন্য বাঙালি সত্যজিৎ রায় ।

একটা পরিচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিয়ানা, স্বচ্ছ চিন্তাধারা ও সবল মানসিকতা ছিল সত্যজিৎ রায়ের । তিনি ছিলেন একান্তভাবেই কলকাতা প্রেমি বাঙালি । একটি ছাড়া বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি, বাংলা ও বাঙ্গালিজীবনই তাঁর তাবৎ চলচ্চিত্রকর্মের সূত্র । তাদের নিয়েই ক্যামেরায় ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায় । পথের পাঁচালী থেকে আগন্তুক, বিজ্ঞাপন এজেন্সির গ্রাফিক ডিজাইনার, সিগনেট প্রেসের প্রতিষ্ঠিত প্রচ্ছদ শিল্পী থেকে ফেলুদা, শঙ্কু, সঙ্গীত থেকে কল্পবিজ্ঞান এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাঁর জীবন-অন্বেষা ও সৃজন বৈভব আমাদের চিরকালীন সম্পদ । চলচ্চিত্র নিয়ে সত্যজিতের বিশ্বজয় যেন বাঙ্গালিরই বিশ্ববিজয় । বাঙ্গালির অনেক কিছু নেইয়ের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ, আছেন সত্যজিৎ রায় । রবীন্দ্রনাথের পর সত্যজিৎ রায়ই তো বাঙালির সেরা আইকন ।

কথাসাহিত্যিক ও সম্পাদক