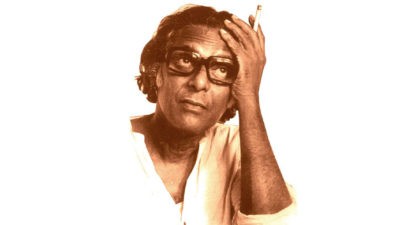

সোস্যালি কমিটেড ডিরেক্টর, শুনতে আমার বেশ লাগেঃ মৃণাল সেন

১৪ মে চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের জন্মতিথিতে ইরাবতী পরিবারের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তার প্রকাশনা থেকে মিনি বুক আকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

মৃণালবাবু, আপনি খুব পড়েন টড়েন শুনেছি। বসার ঘরে তো চারদিকে খালি বই দেখলুম। ফিল্ম-সংক্রান্ত অত বই লেখা হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না।

মৃণাল সেন: আরে! না-না। বোধ হয় একটাও নেই। ওখানে রয়েছেন সপরিবারের বাঁড়ুয্যেরা— মানিক, বিভূতি আর তারাশঙ্কর। মজুমদাররা রয়েছেন, অমিয়ভূষণ এবং কমলকুমার। ভাদুড়ি কিন্তু ঐ একজনই, সতীনাথ, দা হ্যাপি প্রিন্স। ‘আত্মপ্রকাশ’ও আছে বোধহয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তো আপনার বন্ধু, না?

মিনিবুক: বল্লে কেউ আর বিশ্বাস করে না।

মৃ. সেন: কেন ঝগড়া হয়েছে নাকি? ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ তো আপনারাই? দেখেছেন তো ছবিটা?

মিনিবুক: না-না, ওটা গল্প, বা লেখক বলতে পারবেন। অবশ্য আমরা আগে এদিক ওদিক যেতুম। বছরদশেক আগে একবার চক্রধরপুর থেকে আমরা পাহাড়ের পর পাহাড়ের ভেতর ক’মাইল ঢুকে যাই ও কিছুদিন থাকি। আমরা একটা কাঠ-কাটা লরি ধরি, সে কি বৃষ্টি, সত্যিই মুষল-ধারা। শক্তি, সুনীল, দীপক মজুমদার… ৩০ মাইল পাহাড়ি রাস্তা এরা তেরপলের নিচে কাটায়। আমি জায়গা নিই ড্রাইভারের পাশে, যে জন্যে হেসাডিতে নেমেই ওরা আমাকে তাড়া করে। সে আরেকটা গল্প। আপনি দেবেশ রায় বা মতি নন্দীর গল্প পড়েছেন?

মৃ. সেন: আপনার লেখাও পড়েছি। এবং বেশ আগে থেকে।

মিনিবুক: বিবর পড়েছেন? বাই সমরেশ বোওস?

মৃ. সেন: হাঃ হাঃ। বেশ নকল করেছেন তো?

মিনিবুক: ইউলিসেস দেখলুম?

মৃ. সেন: উম্উম্… পড়েছি, বুঝলেন। বল্লে কেউ আর বিশ্বাস করে না। (একচোট হেসে) ওঃ হাড় ভেঙে গিয়েছিল মশায়। এই ইউলিসেসকে যখন রাশিয়া ব্যান করল— একটা লেখায় পড়েছিলুম— আইজেনস্টাইনের সে কি ঘেন্না, প্রচণ্ড রাগ, বললেন, ‘ফিল্ম-প্র্যাকটিশনাররা একটা মস্ত জিনিস থেকে বঞ্চিত হলো।’ … ইংরেজিতে রাশান, ফরাসি ও জার্মান কম-বেশি পড়েছি, মানে গড়পড়তা যা পড়া হয়ে থাকে আর কি। লরেন্স আমার ওপর প্রথম দিকটা খুব চেপে বসে, বুঝলেন। বিশেষ করে যৌনদিক থেকে গরিব আর বড়লোককে যেভাবে দেখিয়েছেন, সেটা।

মিনিবুক: মানে যৌনদিক দিয়ে গরিব বড়লোকের চেয়ে বেশি মাইটি!

মৃ. সেন: (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ। একদম কিন্তু উল্টো। সি-বিচে একজন গরিব আর একটা বড়লোককে ন্যাংটো করে ফেলে দিন…

মিনিবুক: ওরা খায়-দায় ভালো।

মৃ. সেন: (অন্যমনস্কভাবে) গরিবরা পাওয়ারফুল সে অন্য কারণে। মার্কস ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন। অর্থাৎ শ্রেণী হিসেবে। … কিন্তু, আপনি একজন ফিল্ম ডিরেক্টরের কাছে এসেছেন, নয় কি?

মিনিবুক: আপনি তাহলে শুরু করেন একজন সাহিত্যপাঠক হিসেবে?

মৃ. সেন: হ্যাঁ। তারপর কিছু লিখিও। ফিল্ম সংক্রান্ত লেখাই সব, তাও পড়ে-টড়ে। ছবি করার কথা তখনো মনে হয়নি, সবে দু-একটা দেখা শুরু হয়েছে। ’৪৬ সালে একটা চেক বই অনুবাদও করি, ‘দি চিট’— কার্ল চাপেকের। চাপেকের অনুবাদ তার আগে কেউ করেনি।

মিনিবুক: পরেও করেনি বোধহয়।

মৃ. সেন: না-না। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় করেছেন। তো, একজন পটেনশিয়াল পাঠক হিসেবে লেখার মধ্যে আমি পেলুম মাল্টিপ্লিসিটি অব হিউমান বিহেভিয়ার, প্লুরালিটি ইন অ্যাকশন— জয়স, হেনরি জেমস, দস্টয়ভস্কি, মানিক বাঁড়ুয্যে— এরা— আমি ভিক্টোরিয়ান মডেলের কথা বলছি না— যেখানে শুরু, মাঝখান এবং শেষ আছে। প্লট নয়। এই পাঠকের এক্সটেনশন হিসেবেই কিন্তু আমি লেখাতে এলুম। তার এক্সটেনশন হিসেবে ফিল্মে। ফিল্মকে আমি দেখতে পেলুম একটা লিটারারি টেকনিক হিসেবেই।

মিনিবুক: লিটারারি?

মৃ. সেন: হ্যাঁ, টেকনিক। এটা আমি বলছি। লিটারেচারের আরেকটা ডায়মেনশন হিসেবেই ফিল্মকে মনে হলো। এর বাইরে কেউ পারেনি, লিটারেচারের প্রভাবমুক্ত হয়ে একেবারে। আপনি একটু আগে ফেলিনির কথা বলেছিলেন। ফেলেনি সম্পূর্ণ নিউ ল্যাংগুয়েজ হিসেবে দাঁড় করাতে অনেকটাই পেরেছেন অবশ্য। আর পেরেছেন গদার। গদার একটা জ্যান্ত নিউজ পেপার যেন। একটা কাগজ উল্টিয়ে যা দেখেন আর কি— এখানে রেপ, ওখানে রায়ট, গলা কাটা, আগুন, মসজিদ হতে পতনের ফলে বালকের মৃত্যুও ঘটছে আবার বারাসতে আটটা লাশও পাচ্ছেন— আবার সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকট্রেসের সঙ্গে মন্ত্রী প্রণয়-ব্যাপারে কী করে উড়িষ্যা গভর্নমেন্টের দুই লাখ টাকা নষ্ট হলো, দেখেছেন তো আজকের কাগজে? দ্যাট হিজ হিম, জাঁ লুক গদার। স্ক্রিপ্ট-ফ্রিপ্ট করে না, জানেন তো? যন্ত্রপাতি ও লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, ব্যস, হয়ে গেল ছবি।

মিনিবুক: অ্যান্তনিওনি?

মৃ. সেন: চুল থেকে মোজা পর্যন্ত একজন লিটারারি ম্যান। অ্যান্ড হি ইজ গ্রেট!

মিনিবুক: লিখতে বা আঁকতে গিয়ে আমরা প্রকাশ করি রঙ ও ভাষার মাধ্যমে। দেখি, শব্দ রপ্ত নেই, ভাষা জানি না। পেইন্টার দেখে, সে রঙ চেনে না। আমাদের অসুবিধে হয়। তবু মানুষ মাধ্যমের তুলনায় সে অসুবিধে কিছুই না। টেকনিশিয়ান বা বিশেষত অভিনেতা-মাধ্যমে আপনি নিজেকে এক্সপ্রেস করেন কি-করে? এ তো অসম্ভব।

মৃ. সেন: এ ব্যাপারে একজন ফিল্ম ডিরেক্টরের অসুবিধে খুবই। ইউনিক!

মিনিবুক: অনেকটা কবি যদি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে বলেন, আমার মন বুঝে পদ্যটা লিখে দাও, অভিনেতার কাছে আপনার চাওয়াটা সে রকমই হয়ে দাঁড়ায় নাকি?

মৃ. সেন: ফিল্ম একটা লোকের কাজ। ডিরেক্টরের। টেকনিশিয়ান ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর বুদ্ধি, দক্ষতা ও সহমর্মিতার ওপর নির্ভর করতে হয় ঠিকই— রঙ ও শব্দের চেয়ে এর জটিলতা হয়তো বেশিই— কেননা যদিও রঙ বা শব্দও কম বেগ দেয় না জানি— তবু এক-একটা জ্যান্ত মানুষ, সে বড় গোলমেলে ব্যাপার মশায়। তবু ঠিক পেইন্টার, কবি বা ঔপন্যাসিকের মতোই ফিল্ম হচ্ছে শেষ পর্যন্ত একজন লোকেরই এক্সপ্রেশন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে নিজেকে আরো বিশদভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে ক্রমশই আমি টেকনিশিয়ান বা অভিনেতাদের ওপর কম নির্ভরশীল হচ্ছি।

মিনিবুক: ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি?

মৃ. সেন: বলছি। নিশি! আর একবার চা কর।

মিনিবুক: দেশলাইটা।

মৃ. সেন: আপনি যখন লিখছেন বা আঁকছেন, সেখানে আপনি একাই। রঙের তো চরিত্র থাকে না, বা… মিনিবুক: হয়তো থাকে, তবে সে অন্য ব্যাপার।

মৃ. সেন: বা আত্মা থাকে না। শিল্পী সেটা আরোপ করেন। তেমনি ভাষা। কিন্তু আমাদের মানুষ-মিডিয়া নিয়ে অসুবিধে সত্যি বেশি— এক-একসময় তো আনসারমাউন্টেবল মনে হয়, ঢের কমপ্লিকেটেড। টেকনিশিয়ান বা অভিনেতা যাদের নিয়েই কাজ করি, ফিল্ম, আমি হাতে-কলমে কাজ করে দেখতে পাচ্ছি, যে অর্গানাইজ করে, সেই একটা লোকের কাজ। বাকি সকলের শিল্পবোধ, বুদ্ধি-বিবেচনা বা কর্মদক্ষতা, এককথায় কন্ট্রিবিউশন, এ তো নিজ নিজ স্তরে থাকেই, যা নইলে ছবি হয় না এবং তাকে যথার্থ সম্মান করেই আমি এটা বলছি। আমি… আমি ক্রমেই তাদের ওপর কম নির্ভরশীল হচ্ছি।

মিনিবুক: আপনি চুপ করে আছেন।

মৃ. সেন: বলছি… আমি বলছি। (উত্তেজিতভাবে, হঠাৎ) যেমন ধরুন এই মেয়েটি, ইন্টারভিউয়ের এই বুলবুল, শি প্রুভড টু বি এ টোটাল ফ্লপ। যেমন, যখন ফোনে বন্ধুর খবর নিচ্ছে বা রঞ্জিতের কথা বলছে, ‘তুমি ওকে চেন না?… লম্বা, ছিপছিপে—’ দেখবেন ওর মুখ খুব কমই দেখিয়েছি। বান্ধবীর আঁকা ছবি দেখিয়ে যাচ্ছি, তবু ওকে দেখাচ্ছি না। বা উলু, টোপর… এসব তারপর রঞ্জিতের ‘বোগাস’, ওর হাসি— জাম্পকাট— মালা সিনহার মুখ। বা মিউজিয়াম-সিনে দু’বার একই ডায়ালগ, পেছন থেকে লং শট, এসব একই কারণে। দুমদাম এসে গেছে। যখন দেখলুম পারছে না মেয়েটা, আর আমাদের সে পয়সাও নেই যে আর একদিন শুট করব—

মিনিবুক: মানে, আপনি কী বলতে চান, আপনার…

মৃ. সেন: হ্যাঁ, আমি তাই বলতে চাই। আমার ব্লু-প্রিন্ট বলে কিছু থাকে না। নো স্ক্রিপ্ট, নাথিং ওয়ার্থ দ্য নেম। একটা মোটামুটি ধারণা থাকে। মোটামুটি, বুঝলেন। অ্যান্ড আই ফিল আই অ্যাম গ্রোয়িং উইথ দ্য ফিল্ম হোয়াইল ডুইং ইট। কিংবা, যখন শেখর কাকা এসে বলল, ‘শেষ পর্যন্ত একটা ক্লাউন সেজে এল?’ এডিটিং প্যাটার্নটা মনে আছে কী আপনার?

মিনিবুক: হ্যাঁ। বসে আছে… একটা ক্লোজ শর্ট। পেসিং আপ অ্যান্ড ডাউন। তারপর ফ্রন্টাল শট একটা, বসে কি দাঁড়িয়ে ঠিক মনে নেই।

মৃ. সেন: একটা ইমপেসেন্স। একটা ইনটলারেন্স। একটা উত্তেজনা। শেখরবাবুকে বললুম, আপনি হাঁ করুন। হাঁটুন। ওদিকে তাকান। এইভাবে আর্থাল কন্টিনিউটিকে ভেঙে দিলুম— ভেঙে দিলে একটা ক্র্যাক তৈরি হলো ‘দিজ আর দ্য ক্র্যাকস’ যাকে ককতো বলেছিলেন, ‘থ্র হুইচ পোয়েট্রি এনটার্স।’ এভাবে করলে অভিনেতার কাজ কত হালকা হয়ে যাচ্ছে দেখুন, এবং আমি তার ওপর অনেক কম নির্ভরশীল হয়েও নিজেকে বেশ ভালোভাবেই এক্সপ্রেস করতে পারছি। অন্তত নতুন ভাবে।

মিনিবুক: কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? যেমন ধরুন ইন্টারভিউয়ের লাস্ট সিকোয়েন্স। ওখানে তো ফ্রেমের মধ্যে অনেকক্ষণ— অন্তত ১০ মিনিট ধরে একা রঞ্জিত। যদিও ওখানেও আপনি বারবার ফ্রেম ভেঙে দিচ্ছেন, ‘ক্র্যাক’ও তৈরি হচ্ছে— কিন্তু এখন, এখানেও যদি অভিনেতা কাজ করতে না পারে…

মৃ. সেন: তাহলে আমি পারি না। যদিও পুরোপুরি অভিনেতার ওপর নির্ভরশীল হতে আমি এক ফুটের জন্যও পারি না, তবু এ রকম ক্ষেত্রে একই সঙ্গে তার ডেডিকেটেড সাহায্য না পেলে আমি নিঃসন্দেহে পারব না। ব্যর্থ হয়ে যাব। এবং এক্ষেত্রে একজন পাকাপোক্ত অ্যাক্টরের চেয়ে কিছুটা ইন্টেলেকচুয়ালি অ্যাডভান্সড ছেলেপেলে পেলে আমি খুশি হব। একজন পোক্ত অভিনেতার মধ্যে ম্যানারিজম এসে যায়, তাকে কমিউনিকেট করা কিছুতেই যায় না। এদের যায়। এ রকম বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে কিছু কিছু পেয়েছি।

মিনিবুক: যেমন?

মৃ. সেন: এই ভুবন সোম-এর মেয়েটার কথাই ধরুন না। তখন ওর বয়স কত? ১৬ বছর? ষোড়শী বাঙালি মেয়ের মানসিকতার কথা ভেবেই ওকে সব কথা বলিনি। ছবি শেষ হতে আর দু-এক দিন বাকি, এমন সময় একা পেয়ে মেয়েটা একদিন আমাকে চেপে ধরল, ‘মৃণালদা, কুড ইউ টেল মি হোয়াট ইজ প্রিসাইজলি দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড?’ আমি বললুম, ‘থাক না। ছবি তো হয়েই গেল।’

‘এ কি শুধু বাবা আর মেয়ের সম্পর্ক?’

মশায়, আই সিম্পলি কুড নট মিট হার আইজ। হেসে বললুম, ‘অ্যাম্বিগুয়াস থাক না কেন।’ ‘এই-ই! মৃণালদা! জানো, আমি কিন্তু ঠিক তাই ভেবেছিলুম।’

এই জন্য ছেলেমেয়েদের পছন্দ করি। এ রকম একটা অভারতীয় কথা ও কী করে বল্লে? আমি কিন্তু বলব না সুহাসিনী মূলে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী আনলেস আই— আই ওয়ার্ক উইথ হার অ্যাগেইন, আর সি এনাদার ফিল্ম মেড বয় হার। কিন্তু এটা বলব, সুহাসিনী মূলে একজন অসামান্য বুদ্ধিমতী মেয়ে। এই বুদ্ধিটা না থাকলে ও ছবিতে এতখানি চার্ম ছড়াতে পারত না। এর অনেক আগের কথা বলি। ‘বাইশে শ্রাবণ’ দেখেছেন?

মিনিবুক: না।

মৃ. সেন: তাহলে থাক।

মিনিবুক: না-না, আপনি বলুন। লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছে।

মৃ. সেন: একদিন মাধুরী মুখার্জি এল।

মিনিবুক: ?

মৃ. সেন: ঐ মাধবী। আপনি দেখছি কিচ্ছু জানেন না। তো আমি ছবির গল্প বলতে লাগলুম। এক-একটা সিচুয়েশন বলছি অ্যান্ড আই কুড ক্লিয়ারলি সি দেম প্রিন্টেড অন হার ফেস! সে যে কি এক্সপিরিয়েন্স আমার! তার মানে ওর মনটা অপারেট করছে! ‘শি ইজ দ্য গার্ল ফর মি’, আমি বুঝতে পারলুম, অ্যান্ড আই ইমিডিয়েটলি সিলেক্টেড হার।

হলোও তাই। ওকে নিয়ে একটা খুবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলছি। ছবিতে মাধবী বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে বহুবছরের তফাৎ। স্বামী বহুদিন ধরে পঙ্গু— লোকটি এমবিটার্ড অ্যান্ড ফ্রাসট্রেটেড। তবু ‘বিবাহ’ বলে কথা, আনঅলটারেবুল ইনস্টিটিউশন— সব অ্যাকসেপ্টেড— কেউ খুশি কি খুশি না, সে প্রশ্ন ওঠে না। অন দ্য সারফেসে অন্তত। একটা সিচুয়েশন হলো স্বামী আউট অব বোরডম একটা টিকটিকিকে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় বৌ তার পাশের ঘরে হাসাহাসি করছে একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে। স্বামী খোঁড়াতে খোঁঁড়াতে পাশের ঘরে এল। বৌ তাকে শুইয়ে দিতে গেল। সে নিজে শুতে পারে না। স্বামী বলল, ‘থাক।’ দেখাল তার খুব কষ্ট। সেই মুহূর্তে সে সরে যাচ্ছে ক্যামেরা থেকে। এবার মাধবী। আমি মাধবীকে বললুম, ‘দ্যাখো, তোমার যদি দেওর হতুম আমি, তোমাকে বলতুম, এই কাঁদার কি হয়েছে— যাঃ— কাঁদার কী হয়েছে— তাহলে তো কেঁদে ফেলতে? এ অবস্থাটা তৈরি করো।’ সে যে কী অসাধারণ করলে! বলতে বলতে দেখতে পাচ্ছিলুম ও কেঁদে ফেলবে— ফেললও তাই— এবং এইভাবে ওর মধ্যে আমি নিজেকে এক্সপ্রেশড হতে দেখলুম। এ কাজ প্রফেশনালদের কাছে পাব কী? আর কিছু না, স্রেফ মাথাটা— একটু বুদ্ধি— একটু ডেডিকেশন এটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব পাই।

মিনিবুক: ইন্টারভিউয়ের শেষ দৃশ্য। রঞ্জিত শোকেস ভেঙে ডামিকে বিবস্ত্র করছে। গোটা সিকোয়েন্সটাকে ভায়োলেন্সের সঙ্গে সম্পর্কিত একটা সেক্স-ফ্যান্টাসি বলা চলে কী?

মৃ. সেন: (একটু চুপ করে থেকে) দেখুন এ কথা এই প্রথম শুনছি। ফ্রাংকলি সেক্স-ফ্যান্টাসির কথা ভাবিনি। ঐ যে বলে না, ‘তোর প্যান্টুল খুলে নোব,’ এই আর্থাল আটপৌরে লজিকের কথাটাই মনে ছিল। তবে যেটা ভীষণ ইন্টেন্ডেড ছিল তাহলো, ‘লুক, হি ইজ নেকেড’, যেটা এম্ফ্যাসাইজ করার জন্য আনরোবিং সম্পূর্ণ হবার পরেও ওর হাত থেকে একটা ন্যাকড়া ঝুলতে দেখা গেছে।

মিনিবুক: কিন্তু আমরা বলছি, লুক, দিস ম্যান ইজ উইদাউট এ জেনিটাল,’ এটাই ওখানে স্ট্রং পয়েন্ট। আপনি তো আগেই এটা দেখাননি। প্রথমে রঞ্জিত ভায়োলেন্টলি পাথরটা ছুড়ল, কাচ ভেঙে গেল। তারপর লম্বা লম্বা টানে ছিঁড়ল তার পোশাক, তারপর আমরা ডামির বালিকাসুলভ পাছা দেখলুম এবং তারপর, সবশেষে, দেখানো হলো ডামির জেনিটাল নেই। যেন বলা হচ্ছে, দ্যাখো এটার লিঙ্গই নেই। ‘একে ভয় পাবার কিছু নেই।’ কোনো দিন ছিল না। আপনি কি পিটার ভাইস-এর ‘মারা/সাদে’ নাটকটা পড়েছেন?

মৃ. সেন: না। পিটার ভাইস…

জার্মান নাট্যকার। নাটকটিকে এ কালে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ থিয়েট্রিক্যাল ইভেন্ট বলেছেন অনেকেই। সাদ-ইজমের মার্কুইস দ্য সাদে আর ফরাসি বিপ্লবের জাঁ-পল মারাকে নিয়ে, ফ্রয়েড ও মার্কস, সেক্স ও রেভল্যুশান নিয়ে নাটক। এ কথা সত্যি যে যেকোনো ভায়োলেন্সের মধ্যে অ্যামাউন্ট অব সেক্স থাকেই। যেকোনো রায়ট বা রেভল্যুশনে বিস্তর রেপিং হয়ে থাকে।

মৃ. সেন: দেখুন, হ্যাঁ, ওখানে ফ্রয়েড থাকতে পারে। তবে কম্পার্টমেন্টালাইজড বা ডায়াগ্রামেটিকভাবে নয়। জ্যাক ট্যাটি (ফরাসি চিত্রপরিচালক যাকে বলেছেন ইনস্পায়ার্ড ননসেন্স— সে-ভাবে। ভুবন সোমের শেষ দৃশ্যে, সেখানে পুরনো দৃশ্য ফ্লাশ-ব্যাকে যা আছে, সব মেয়ে। গাড়োয়ানটা অনেকটা ছবি জুড়ে ছিল, সে কিন্তু এখন নেই। ভুবন সোম খালি মেয়েছেলে দেখছে— দুধউলি থেকে সুহাসিনি মূলে— যত মেয়ে ছবিতে ছিল, সব। এবং তার বন্দুক রয়েছে উঁচনো। টাইমস অব ইন্ডিয়ায়রিভিউআর ঐ বন্দুকের মধ্যে একটা ফ্যালাস-সিম্বল দেখতে পান। ইফ হি ফাইন্ডস ইট ভ্যালিড, আমার বলার কিছু নেই। থাকতে পারে। যখন টোরসো দেখাচ্ছি তখনো আমি ডামির জেনিটাল দেখাইনি কেন? হতে পারে সেটা। মানিক বাবু— সত্যজিত্বাবুর ‘অপরাজিত’, অদ্যাবধি যা সবচেয়ে কনটেম্পোরারি বাংলা ফিল্ম— সেখানে মা ও ছেলের সম্পর্ক— দ্যাট টু ইজ নট ফার ফ্রম ফ্রয়েডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স।

মিনিবুক: এখানে আর-একটা কথা আসে। ইন্টারভিউ দেখে মনে হয় যে আপনি বলতে চান আমাদের দেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের আগের অবস্থা রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন এটা আইডিয়ার প্লেন-এ অপারেট করছে— বাস্তবিক তা না-ও থাকতে পারে।

মৃ. সেন: কেউ কেউ তা বলতে পারেন। যার যা স্যুট করে। আমি পলিটিক্যাল ম্যান নই। কিন্তু আমি পলিটিক্যালি রিঅ্যাক্ট করি। আমি বলছি, রয়েছে। ইন্টারভিউয়ে আমি বলতে চেয়েছি হোয়াট উই লিভ ইজ এ কমপ্লিট ওভারহোলিং। আই বিলিভ ইন আর্মড রেভল্যুশন।

মিনিবুক: আমাদের দেশে?

মৃ. সেন: হ্যাঁ। আমাদের দেশে।

ঠিকই, কিন্তু এমনই ছবি আমেরিকা বা দেশে ঢুকতেই দিলে না। তাড়িয়ে দিলে চ্যাপলিনকে। ‘দেয়ার আর সিচুয়েশনস’— চ্যাপলিন বলেছিলেন, ‘হোয়েন মাডারস বিকাম কমিক্যাল।’ এ-যাবৎ বাংলাদেশে এই মেজাজকে কিছুটা পেয়েছি একমাত্র গোপালভাঁড়ে। এই কুইকসোটিক মেজাজ, এটাই আরো বেশি করে এল ইন্টারভিউয়ে, এবারে স্টাইল বা ফর্মের দিক থেকে। এখন এই যে স্টাইল, এ কোনো বিচ্ছিন্ন জিনিস হয়ে এল না, তা এল এর কনটেন্ট থেকেই।

মিনিবুক: হ্যাঁ। যেমন আমাদের লেখকদের অনেক সময় বলা হয়, ‘তোমার ভাষাটা ভালো।’ বলে শো-অফ করে দেয়া হয় কিন্তু এ তো নারাণ গাঙুলির ভাষা নয়। এ কিছু জামা নয়, এই ভাষা, এ হচ্ছে গায়ের চামড়া।

মৃ. সেন: হ্যাঁ, খুবই ডেলিভারেট এই স্টাইলাইজেশন, এর ফর্মের দিকটা। ইন্টারভিউয়ের শেষের দিকে কলকাতার দৃশ্যের ওপর ছুরির ফলার মতো এদিক থেকে ওদিক থেকে রঞ্জিতের মুখ আছড়ে পড়ছে… পকেটমারকে নিয়ে ব্যালে নাচের ভঙ্গিতে যাচ্ছে থানার দিকে, তখন বাজনাও নাচের… সাগিনা মাহাতো ও দক্ষযজ্ঞের পাশাপাশি হোর্ডিং… একটা হোর্ডিংয়ের কাপড় গেছে কুঁচকে, এটা অবশ্য ঐভাবেই পাই, তাতে শেখ মুখতারের মুখে এসেছে একটা ভারি মজা— বিশেষ করে পকেটমারকে ধরার পর থেকে যেকোনো আরবান শহরের সঙ্গে কীভাবে ইন্সপারেবল হয়ে আছে, অ্যাডভার্টিজনের মেজাজ সেটা— বিজ্ঞাপন বারবার এনেছি এই জন্যে— এ ম্যান লিভস আপ টু অ্যাডভার্টিজম, এটা দেখাতে। কলকাতার এট্রসাশ বিজ্ঞাপন নিয়ে একটা শর্ট ফিল্ম করার ইচ্ছেও আছে।

আমি বিশ্বাস করি এই কুইকসোটিক এলিমেন্টে। আমি বিশ্বাস করি ফ্লিপান্সি বা খানিকটা ফিচলেমিতে। প্রপার্টিজ অব অপটিক অ্যান্ড সাউন্ড ইন রিলেশন টু ম্যান অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইন জেনারেল— এতে আমি বিশ্বাস করি। এদের অন্তর্গত ও আপাতবিরোধ ও জাকস্টাপোজিশনে আমি বিশ্বাস করি এবং এভাবেই ইউ মেক আউট ইওর পয়েন্ট ভেরি শার্পলি। একটা মজার কথা আপনাকে বলি। ইন্টারভিউয়ে যেখানে রঞ্জিত ঐ অশোক মিত্রের প্রবন্ধের প্রুফ পড়ছে— এটা এক্ষণে বেরিয়েছিল— তারপর বিস্ফোরণ, পুলিশ মারছে, একবার ছাত্র একবার পুলিশ দেখাচ্ছি— সেখানে, সত্যি-সত্যি আমার কিছু টাকা পকেটমার হয় বুঝলেন? সেইখানে একটা শট ঢোকাতে চেয়েছিলাম, হঠাৎ সব বন্ধ, স্ক্রিন অন্ধকার, নেপথ্য থেকে হয়তো একজন টেকনিশিয়ান এগিয়ে এসে বলছে, ‘‘এইখানে আমাদের পরিচালকের শ’দুই টাকা পকেটমার হয়।’’ তারপরেই আবার মিছিল, পুলিশ মারছে… এইসব। একটা মেট্টোপলিটন শহরের মেজাজ তো একটা লেভেল-এ চলে না।

মিনিবুক: বেশ তো হতো। করলেন না কেন।

মৃ. সেন: হয়তো একটু বেশি ডাইপ্রেস করা হয়ে যেত। কিংবা প্রগতিবাদী সমালোচক বলত এতে করে মিছিলের ওপর একটা ডেফিনিট অ্যাশপার্সান করা হয়েছে।

মিনিবুক: নিশ্চিত বলত। কিন্তু ছবিটা মডার্ন হতো।

মৃ. সেন: ট্রাম-সিকোয়েন্সে তো তাই করেছি— এই ইলিউশন অব রিয়েলিটি। ‘দেশ’ বলে এ তো ব্রেখট বা ব্রেশট। থিয়েটারে যা হয়েছে, ‘ফিল্ম মিডিয়ামে এ ব্রেখট-পদ্ধতি তাত্পর্যপূর্ণ হবে কী করে? কী কাণ্ড। আমি তা জানব কী করে। আমি কি একাডেমিশিয়ান নাকি। ফিল্মে বুলবুল মুখার্জি যে ফোন নাম্বারটা বার-দুই বলে সেটা আমার ফ্ল্যাটের নাম্বার। ঐ ৪৭-৮৮৯৯। আমি শুধু জানি দৈনিক কম করে ৪০/৫০টা টেলিফোন এসেছে, ‘বুলবুল মুখার্জি আছেন?’ ‘না’ বলায়, একজন মাঝারি ভদ্রলোক তো বলেই বসলেন, ‘আই ওয়ান্টেড টু অ্যাজটেড অ্যাজ টু হোয়াট এক্সটেন্ট ইউ আর ট্রুথফুল।’

মিনিবুক: হ্যাঁ, দেশ-এ ইন্টারভিউয়ের সমালোচনা আমি মন দিয়ে পড়েছিলুম। যার যা কাজ, সে তাই করছে এ দৃষ্টান্ত অবশ্য কিছুকাল ধরে আমাদের দেশে বিরল। যে লিখছে, সে আসলে লেখকই না, যে পলিটিকস করছে প্রকৃত প্রস্তাবে সে গেরস্ত, আর্টিস্ট ছাড়া সবাই ছবি আঁকছে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে একজন না-চিত্রসমালোচক সমালোচনা করেছেন একজন হ্যাঁ-চিত্রপরিচালককে। দেশ-এর সমালোচনাটি এ বিরোধজাত কমপ্লেক্স থেকে সৃষ্ট মনে হয়েছে।

মৃ. সেন: কিন্তু চটেও যাই। হাস্যকর, বর্বর; ইগনোর করার চেষ্টাও করি। তবু পারি না। এই দেখুন না, বললে যে, একটা শুট নিয়ে এত কাণ্ড? ‘এমন সুদর্শন নায়ককে ধুতি-পাঞ্জাবিতে তো আনস্মার্ট দেখাবার কথা নয়?’ অথচ এই ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই ‘সুদর্শন নায়ক’ যখন ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে দাঁড়ায়, অডিয়েন্স তবে কেন হো হো করে হেসে ওঠে। এর উত্তর কী?

প্রতি শোতে দেখেছি এই দৃশ্য দেখে হাসতে।…

মিনিবুক: মাস মিডিয়ায় এ রকম সমালোচনা কি ক্ষতি করে না?

মৃ. সেন: করছে এবং করে। আমাদের দেশের অ্যাভারেজ দর্শক দেশ–আনন্দবাজারেরকথাকে বেদবাক্য মনে করে। কিন্তু কিছু সময়সাপেক্ষভাবে ভেবে দেখলে এরা এদের প্রভুরও সমূহ সর্বনাশ করছে। যাক, সে অন্য কথা।

নিশি: বাবু, টেলিফোন।

মৃ. সেন: (হাত নেড়ে) নেই বলে দে।

নিশি: বাবু…কুমার।

মৃ. সেন: বললুম তো নেই। নে, আর-একবার চা চাপা।

মিনিবুক: তাহলে আপনি বলছেন আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নেয়া উচিত?

মৃ. সেন: নিশ্চয়ই। কাজটা কঠিন অবশ্যই। সাহিত্য, ব্যবসা, ফিল্ম, রাজনীতি, সব ক্ষেত্রেই এস্টাব্লিশমেন্ট তার আইন বেঁধে দিয়েছে… এ আইন— এ আইন— এসব মানাবার জন্যে তৈরি করেছে অতি ইফিশিয়েন্ট মেশিনারি, যা আবার চালাচ্ছে বেতনভুক ও ক্রীতদাস আমাদের ভাই-বন্ধুরাই। এমনকি পাঠক বা দর্শক-প্রতিক্রিয়াও তো এরাই কন্ট্রোল করছে। ‘কিন্তু রসস্থ হলো কী?’ জিজ্ঞেস করছে ডোরাকাটা কাগুজে বাঘ। ‘হলো তো মা?’ মাথা নেড়ে উত্তরটাও দিয়ে দিচ্ছে দর্শকের হয়ে। দর্শকও মাথা নাড়ছে। … মানিক বাঁড়ুয্যের চেয়ে নীহার গুপ্ত তো ঢের বেশি পপুলার হবেই। ডাজ দ্যাট মিন এনিথিং? মানিকবাবুও তার মাইনরিটি রিডারশিপ ঠিকই পেয়ে যাচ্ছেন ও যাবেন যদিও এই রিডারশিপ রয়েছে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে। একে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। সেটাই কাজ। যেমন করেছিলেন আপনি আপনার মিনিবুকগুলোর। আমি প্রতিটি দেখেছি। ২০-২২টা কবিতা ছিল একটা বইয়ে, কোনোটা গল্প, আশা করি অ্যাব্রিজ্ড নয়?

মিনিবুক: আজ্ঞে না।

মৃ. সেন: হাজারে গড়ে কত খরচ পড়েছিল?

মিনিবুক: ৭০-৮০ টাকা, যেটা ছয় হাজার ছাপি।

মিনিবুক: আমার মনে হয় এরপর পুজোসংখ্যা বা পাবলিশারের দ্বারস্থ হওয়ার আর দরকার নেই। ১০০ টাকার মধ্যে যদি ২০-২২টা পুরো পদ্য ছাপা যায় বা গল্প— ছয় হাজার কপি বই— না থাক শক্ত মলাট— হোক না ছোট্ট দেখতে— এভাবেই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে— বিবেক বিক্রি না করে সরাসরি পৌঁছানো যেতে পারে মাইনরিটি রিডারশিপের কাছে। আমরাও প্রমাণ করছি যে ফিল্মমেকিং ইজ অ্যান ইনএক্সপেনসিভ প্রপোজিশন। এভাবে ডিফাই করছি মেশিনারির রাজা কোটিপতিদের। চ্যালেঞ্জ করছি তাদের নিয়মকানুন। ভেঙে দিচ্ছি।

মিনিবুক: কিন্তু সেটা ফিল্মের ক্ষেত্রে কীভাবে হচ্ছে?

মৃ. সেন: ভুবন সোমের বাজেট করেছিলুম ১ লাখ ৫০ হাজারে। ফিল্ম ফিন্যান্স করপোরেশনের টেকনিক্যাল অফিসার বললেন, ‘এত কমে ছবি হয় না।’ বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিলেন। নাকচ হয়ে গেল। যা-ই হোক, তখনকার চেয়ারম্যানের হিম্মৎ ছিল, শেষ পর্যন্ত টাকা পেলুম। অ্যান্ড ইট হ্যাজ গিভেন এনরমাস প্রফিট টু দ্য প্রডিউসার অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর্স।

মিনিবুক: ইন্টারভিউয়ে কত খরচ হয়েছে?

মৃ. সেন: আরো কম। আরো কম। ১ লাখ ৪০ হাজার।

মিনিবুক: ভাবা যায় না!

মৃ. সেন: আমরা কিন্তু জানি না হাউ উই কুড স্পেন্ড মোর। ২৫ দিনে ছবিটা করি। তৈরি ছিলুম না একদম, নইলে ১৬ দিনেই করতে পারতুম। আরো অনেক কমে। একটা বাড়ি ভাড়া করে সকলকে জড়ো করেছিলুম। যন্ত্রপাতি, আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান— সব্বাইকে, যাতে ভোরে উঠেই কাজে নামতে পারি। যে যার বাড়িতে থাকলে ১০টার আগে কিছুতেই হতো না। অস্টারিটি মেনটেইন করতে হয়েছিল বৈকি, তবে আমরা খেয়েছি খুব কদিন বুঝলেন এবং পারিশ্রমিকও পেয়েছি যে যা পেতে পারি, অ্যাস্ট্রো নমিক্যাল কোনো ফিগার নয় অবশ্য।

আমি কিছুই জানতুম না যে এরপর কী হবে, এরপর কী হবে আই ওয়াজ সিম্পলি গ্রোয়িং উইথ দ্য ফিল্ম। এত ইয়ুথফুল লেগেছিল, ওজন বেড়ে গিয়েছিল কদিনে। যেদিন থানায় নিয়ে গেলুম ওদের— টালিগঞ্জ থানায়— ওসিকে বললুম, ‘এ পিকপকেট করেছে, এর পিকপকেট হয়েছে আর এই হচ্ছে পার্স। এরা সাক্ষী। নিন, এবার আপনারা করুন।’ ওসি বললেন, ‘সেকি। না না এ কী করে হয়?’ যা-ই হোক হলো কিন্তু। এবং ঐভাবেই। শেষ পর্যন্ত একজন এএসআই, হু হ্যাজ স্পেশালাইজড ইন ক্যাচিং পিকপকেটস, পকেটমারের রোলটা করলেন। ওসি রোল করলেন ওসির। পুরো ৪০০ ফিটের একটা ম্যাগাজিন শুট করলুম এক কোনে দাঁড়িয়ে, যাকে আমরা মাস্টার শট বলি। পরে এডিট করে, কিছু কম্পোজিশন, মিডশট, ক্লোজআপ জুড়ে দিলুম, সাউন্ড অ্যাড করা হলে সেটাই হয়ে দাঁড়াল ছবির ওয়ান অব দ্য বেস্ট সিনস, যার নাকি একটা অক্ষরও বেস্ট ছিল না। দৃশ্যটা অনেকেরই ভালো লেগেছে। তাই বলছিলুম ভারতবর্ষের ভালো ছবির মাইনরিটি দর্শক মোটেও কম নয়— ভালো ছবি পেতে থাকলে এরা দিনকে দিন মোবিলাইজড হবে এবং আশানুরূপ বাড়বেও—এবং, অন্যদিকে খরচা বেশ কম করতে পারলে এদের কাছ থেকেই টাকা উঠে আসবে। এভাবে ছাড়া হবে না। এটা ভুলে গেলে চলবে না, এই বাংলাদেশেই হিন্দি ছবির বড় বাজার। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টাকা কিছু হবে না ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার দরকারও হবে না। কিন্তু ছবি হবে। বঙ্কিমবাবু তো বহুকাল আগেই বলে গেছেন, ‘টাকার জন্য লিখিবেন না। ও দেশে অনেকে লেখে, লেখা ভালো হয়, টাকাও পায়। কিন্তু এ দেশে এখনো সে সময় হয় নাই।’ এ দেশে হয় তেজারতি হবে, না হয় আর্ট হবে। দুটো একসঙ্গে এ দেশে হবে না। সে সময় এখনো হয়নি।

মিনিবুক: উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারেন নতুনদের মধ্যে, এমন কাদের দেখছেন?

মৃ. সেন: প্রশ্নটা বেশ অহংকারী, তবে আমি করিনি। যা-ই হোক, নতুনদের কাজ বাংলায় কিছু দেখছি না। পুনা ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে বেরিয়েছে মনি কাউল, একদম ছোকরা, তার দুর্দান্ত ছবি ‘উসকি রোটি’ দেখেছি। গল্পও তরুণ লেখকের: মোহন রাকেশ। একটা পাঞ্জাবি বৌ, সে তার ড্রাইভার স্বামীর জন্যে খাবার নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছে— ইটারনাল ওয়েটিং! কী ভায়োলেন্ট সেই ছোকরার ছবি… তার ক্যামেরা কোনো স্ট্রাকচার মানে না— কোনো অ্যাকসেপ্টেড নর্ম বা গিভন অ্যাটিচিউড মানে না… সে একটা ডিভাসটেটিভ কাজ… দ্য ক্যারেক্টারস আর পারফর্মিং এ রিচুয়াল যেন। বালিকা বয়সে মেয়েটা একটা বিরাট পেয়ারা বাগানে ঢোকে। সে একটা পেয়ারা চুরি করে। ডাল, পেয়ারা, মেয়েটা— সে কতক্ষণ ধরে, যেন শেষ হবে না। তারপর ঐ রকম টাইম স্পেসের অসহ্য স্রিংকেজের মধ্য দিয়ে মেয়েটা একটা ইট তুলল। ছুড়ল। পেয়ারাটা মাটিতে। পেয়ারার ওপর মেয়ের কুমারী হাত। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর আরেকটা হাত রোমশ পুরুষ— বাগানের মালী। অ্যান্ড শি ওয়াজ রেপড দেআর। গোটা দৃশ্যটা স্লো, স্লো আর শীতল— এবং সাউন্ডট্র্যাক করাই হয়নি! নিঃসন্দেহে একটা মেজর ইভেন্ট।

বাংলাদেশে এ রকম দেখিনি। হয়তো কবিতায়, গল্পে হচ্ছে কিছুটা। কিন্তু ফিল্মে দেখিনি। আমরা বড় বেশি হোম-বাউন্ড। বুঝলেন। অ্যান্ড মরাল। এখানে আসল জায়গা ধরে একটু নাড়ালেই হৈ-হৈ পড়ে যাবে। লিরিকের কাঙাল পেটি মিডিওকার সব— যারা আধুনিক-ফাদুনিক বলে চেঁচায় তারা আবার সবার ওপরে। ওরা রুটলেস— এই রুটলেসনেস থেকে রুথলেসনেস এসেছে। রাত দুটোর সময় বলে কী জানেন, ‘মৃণালদা, লেটস মুভ ইনটু দা রেডলাইট এরিয়া!’ আমি অবশ্য যাই-টাইনি কখনো, গেলুমও না। কিন্তু কত সহজে ওরা চলে গেল। দিস মে লিড দেম টু ডু সামথিং হুইচ ডিজার্ভস বিইং নোটিসড। এই রুথলেসনেস। লিরিক্যালি ইউ উইল গেট নো-হোয়ার। কিচ্ছু হবে না।

—ওটা কী?

—অ্যাকাদেমি পুরস্কার।

—ও। আচ্ছা, মৃণাল সেনের পাবলিক ইমেজ কী রকম হলে আপনি খুশি হন? বহুপদকপ্রাপ্ত?

—আমাকে কেউ যদি বলেন, সোস্যালি কমিটেড ডিরেক্টর, শুনতে আমার বেশ লাগে। আই অ্যাম ক্যাপেবল অব ইনটেন্সলি হেট; থিংস বিকজ দেয়ার আর থিংস দ্যাট আর হেটফুল। কিন্তু আমি প্যাশনেটলি ভালোবাসতেও পারি। তাই কেউ যদি বলেন, ‘না, আমার কোনো কমিটমেন্ট নেই,’ আমার কেমন খটকা লাগে। একটা বিশ্বাস না থাকলে ডিরেকশন থাকে না। মনি কাউল সম্পর্কে আমার যেখানে ভয়, ছেলেটা ফ্যাসিস্ট না হয়ে যায়।

—ফেলিনির কমিটমেন্ট কী? তিনি তো কিছুই বলেন না।

—আই ডোন্ট এগ্রি উইথ ইউ দেয়ার। আমরা কি ফেলিনি দেখে রিঅ্যাক্ট করি না। পোলানস্কির ‘নাইফ ইন দ্য ওয়াটার’ দেখে মানিকবাবু বলেছিলেন, ‘পেসিমিস্টিক।’ আই বেগ টু ডিফার। এটা ‘অব দ্য রেকর্ড’ রাখবেন বাট নট অ্যাট অল। দেখেছেন ছবিটা? নাইফ ইন দা ওয়াটার দেখে আমি দৌড়ে বাড়ি এলুম। স্ত্রীকে বললুম, ‘চলো আমাদের দেখতে পাবে।’ বন্ধুবান্ধব বলে, ‘মৃণালরা কত ভালো, সকলের বিবাহিত জীবন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মৃণালরা…।’ ছবি দেখে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলুম, ‘চিনতে পারলে?’ আমার বৌ কিন্তু ইয়টিংয়েও যায় না, বিকিনিও পরে না। আমি ওর চোখের দিকে চাইলুম। অ্যান্ড উই আন্ডারস্টড ইচ আদার এ লিটল বেটার। এ রকমই হয়েছিল আন্তওনির ‘লা নতে’ দেখে। শেষ দৃশ্যে যখন ওরা দুজনের কাছে দুজনে ধরা পড়ে গেছে— পরিষ্কার ধরা পড়ে গেছে— স্ত্রীর ব্যাগ খুলে স্বামী একটা পুরনো চিঠি খুলে পড়তে লাগল, ‘সেদিন রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি চাঁদের আলোয় তোমারই একগাছা চুল উড়ে এসে পড়েছে তোমার ঠোঁটে। দেখে বুঝি কত নির্ভরশীল তুমি সম্পূর্ণ আমার ওপর, and I pressed my lips against yours.’ স্ক্রিপ্টে রয়েছে, ‘The man looks deep into her eyes’. তারপর বলল, ‘Who wrote this letter and to whom?’ ‘You wrote this letter ten years back and to me’— স্ত্রী উত্তর দেয়। এবং তারপর স্ক্রিপ্ট থেকে আমি আক্ষরিক মুখস্থ বলছি: ‘This ultimately led to a violent physical intimacy in remembrace of what was and what will never be.’ আমি এত বড় প্রোফাউন্ডলি ট্রু অ্যান্ড ট্র্যাজিক— আধুনিক ব্যাপারে— কখনো পড়িনি। দেখিনি। শুনিনি। বিলেতে দেখে বন্ধু লিখলেন, PORNO. অ্যান্ড আই ডু নট এগ্রি। বন্ধু শুধু ঐটুকুই দেখলেন ফিজিক্যাল রিয়েলিটি পর্যন্ত। কিন্তু রিয়েলিটি যেখানে ট্রানসেন্ড করছে, সেই ইলিউশন তিনি দেখতে পেলেন না। এই যে আমি যাচ্ছি এটা তো একটা স্টেপ— একটা ফিজিক্যাল রিয়েলিটি— অশিক্ষিত, মূর্খ ও বর্বর ছাড়া শুধু এটা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে আমি আর একটা জায়গায় যাব— মাই ফ্রেন্ড কুড বি মোর কনসার্নড উইথ দি অবজারভেশনস অব দি অবজারভড হোয়েন হি ওয়াজ বিয়িং অবজারভড।

—ইন্টারভিউ তো চলল না। এখন কী করবেন? কম্পোমাইজ?

—এর উত্তর কিছুক্ষণ আগে দিয়েছি। যা বলেছি, তাই করব। সেইভাবে করব। মাইনরিটি স্পেক্টেটরের কথা ভেবে আরো কম খরচে ছবি করব। এখন ‘গোত্রান্তর’ করছি।

—এমন কোনো ছবি তুলেছেন কি, যাকে আপনার key-film বলা যেতে পারে?

—‘ভুবন সোম’ বলতে পারেন। ভুবন সোমে এ ফর্মটা পাই। ছবিটা অ্যাকসেপ্টেড হতে দেখে কনফার্মডও হয়েছি। বুঝতে পেরেছি যে এভাবেই করতে হবে। পথ ঠিক হয়ে গেছে। এবং এখন আর ফেরার পথ নেই।

—আপনি তো অনেকগুলো ছবি করলেন। তার মধ্যে কোনো কানেক্টিং ইস্যু আছে কী?

— ’৬৪/ সালে তোলা ‘প্রতিনিধি’ পর্যন্ত ছিল। সেই পর্যন্ত ছবিতে একটা ডোমিনিয়ারিং থিম ছিল। তা হলো পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের চেহারা এবং পুরুষের বজ্জাতি, যে তোমরা ঠিক আছ, সব ঠিক আছে, সো দ্যাট দে ক্যান রুল। তারপর সেটা থাকেনি।

—ভুবন সোম করার পর আগের ছবিগুলোকে অনেকটাই অগ্রাহ্য করেন কী?

—শেষতম ছবিই সবচেয়ে ভালো ছবি। পরের ছবি যতক্ষণ না তুলি। এ যেন পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া। প্রতি পদে হরাইজনটাও বেড়ে যায় না? সেই রকম। ‘ইন্টারভিউ’ আমি মনে করি ভুবন সোমের চেয়ে অনেক বেশি স্টাইলাইজড তো বটেই, হোলসামও অ্যান্ড কম্পিট্যান্ট।

—রঙ পছন্দ করেন কী?

—না, রঙ চলবে না। অন্তত আমাকে সাহায্য করবে না। শিল্পগত ব্যাখ্যা দিতে পারব না, তবে রঙ কেমন যেন ছবির প্রাণ থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দেয় বা আমার অ্যালার্জি আছে রঙে।

—আপনি কার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ করেন, বাংলাদেশে বা আন্তর্জাতিক?

—প্রতিদ্বন্দ্বিতা?

—একজন তরুণ লেখক, বাসুদেব দাশগুপ্ত সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন ‘সত্যজিং যতবার পুরস্কার পাবেন, ঋত্বিক ততবার পাগলাগারদে যাবেন।’ এ সম্পর্কে আপনি মন্তব্য করুন।

—উনি এ রকম মনে করতে পারেন। আমি তা করি না। ফর মি, মানিকবাবু ইজ সুপার্ব। আমি তো বলেছি তার ‘অপরাজিত’ অতুলনীয়। ঋত্বিক এর উল্টো। সে ইম্পালসিভ ও অবসেড। এবং অবসেস্ট লোকের দ্বারা পুরো কাজ করা সম্ভব নয়। ইউ কান্ট বিল্ড এ কমপ্লিট কেস আউট অব ইট।

—আমরা কিন্তু ঋত্বিকের ভক্ত। বিশেষত সুবর্ণরেখা… অতুলনীয়

মৃণাল সেন: নিশি! তুই নিচে গিয়ে লাট্টু ঘোরা বাবা! এখানে টেপ চলছে। বায় দা ওয়ে, এসব কিন্তু অব দ্য রেকর্ড।

মিনিবুক: হ্যাঁ। ছাপা হলেই দেখতে পাবেন।

মিনিবুক: ৭১, কাশীনাথ দত্ত রোড। কলকাতা।