১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে জন্মগ্রহণ করেন ঋত্বিক ঘটক। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তার পরিবারের সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে যান। তবে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে শরণার্থী হওয়ার মর্মবেদনা ঋত্বিক কোনো দিন ভুলতে পারেননি এবং তার জীবন-দর্শন নির্মাণে এই ঘটনা ছিল সবচেয়ে বড় প্রভাবক, যা পরবর্তীকালে তার সৃষ্টির মধ্যে বারবার ফুটে উঠেছে।

আজ সেই মহান চলচ্চিত্র পরিচালক ও লেখক ঋত্বিক ঘটকের জন্মতিথি। ইরাবতী পরিবারের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

।।আদিদেব মুখোপাধ্যায়।।

আমরা সাধারণত ঋত্বিক কুমার ঘটককে একটি বিশেষ গড়নে দেখতে অভ্যস্ত। তিনি জিনিয়াস এবং মাতাল, তাঁর কাজ কখনো আলুথালু ও কখনো দৈব প্রেরণাজাত, তিনি চাইলে অনেক ভালো ও নিখুঁত কাজ করে যেতে পারতেন। পারলেন না, অতিরিক্ত অ্যালকোহল বাদ সাধল। দেখবার এই পদ্ধতিটি আমাদের অত্যন্ত সুখী ও নিরাপদ রাখে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে, ঠিক-ভুল মিলিয়ে তাঁর মূল্যায়ন হয়েছে অনেক, আমাদের মানসিকতা আজও বদলায়নি।

এই ক্ষুদ্র লেখার প্রথমে নিবেদন করতে চাইছি এই চুম্বকটুকু, ঋত্বিক এই সকল ধারণার উর্দ্ধে ছিলেন যেহেতু তিনি ছিলেন তুলনাতীত মেধাবী, তিনি কোনো দৈব প্রেরণাবশে ছবি করে যাননি, তাঁর সৃষ্টিবিন্দু ছিল রাজনীতি ও সৃষ্টির জ্বালানি ছিল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। মার্কসবাদ ও ইয়ুং-এর যৌথ অবচেতনের তত্ত্ব তাঁকে অনেকটাই ওলোট পালোট করেছিল, এ দু’টির সংশ্লেষ ঘটিয়ে ঋত্বিক প্রতি ছবিতে বুনে গেছিলেন প্রবন্ধের জাল; সময়, স্মৃতি, ইতিহাস ও অস্তিত্ব এক সঙ্গে কথা বলে উঠেছিল তাঁর কাজে।

তিতাস একটি নদীর নাম সিনেমার দৃশ্য

তিতাস একটি নদীর নাম সিনেমার দৃশ্য

ঋত্বিককুমার ঘটক বলেছিলেন, তিনি সিনেমার প্রেমে পড়েননি, ব্রেশটের ছাত্র হিসেবে ঠিকই বলেছিলেন। ব্রেশটীয় নন্দনতত্ত্ব কিছুতেই শিল্প মাধ্যমটির প্রতি দর্শককে আচ্ছন্ন হতে দেয় না, বরং অনেক বেশি করে শিল্পের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ টানে। ঋত্বিকের কথা এই অর্থে ‘রাজনৈতিকভাবে ঠিক’। কিন্তু, তাঁর সাক্ষাৎকারগুলি আরেকটু খুঁটিয়ে পড়লে আমরা দেখব, ছবি-দেখা এবং আত্মস্থ করার কাজে কী ব্যাপক সমকালীন ছিলেন তিনি!

সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক চলচ্চিত্রবিদ্যার মেধাবী ছাত্রের মতোই সবসময় স্মরণ করেছেন ছবির ইতিহাসকে, আজকের ছবিকে তার সামীপ্যে রেখে পড়তে চেয়েছেন। তাঁর প্রিয়তম ছবি ছিল যুদ্ধজাহাজ পটেমকিন, যেখানে প্রায় চলচ্চিত্রের ক্লাস নিয়ে আইজেনস্টাইন দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন মন্তাজ তত্ত্ব। প্রিয় পরিচালক ছিলেন বুনুয়েল, যার একটি ছবি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঋত্বিক (‘নাজারিন’)। ড্রেয়ারের জোয়ান অব আর্ক বারবার দেখতেন, পাসোলিনি ও ফেলিনিকে পছন্দ করতেন, ‘ম্যাথু লিখিত সুসমাচার’ ও ‘সুন্দর জীবন’ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ফরাসি নুভেল ভাগ নিয়ে কী বলছেন ঋত্বিক? ‘চারশো তরঙ্গ’ নুভেল ভাগই নয়, তাঁর মত, ‘তবে খুব ভালো ছবি।’ গোদার সম্পর্কে বলছেন, ‘একজন স্ট্রিট ফাইটার, সর্বতোভাবে বামপন্থী।’ এও বলছেন, ‘জঁ লুক ও রোব গ্রিয়ের-এ মিল কোথায়? আমরা বুঝতে পারছি, ‘মারিয়েনবাদে আগের বছর’ তাঁর দেখা ছিল, যেমন দেখা ছিল রাশিয়ার এক তরুণ পরিচালকের প্রথম কাহিনিচিত্র, ‘ইভানের ছেলেবেলা’। হ্যাঁ, তরুণটি ছিলেন আন্দ্রেই তারকোভস্কি।

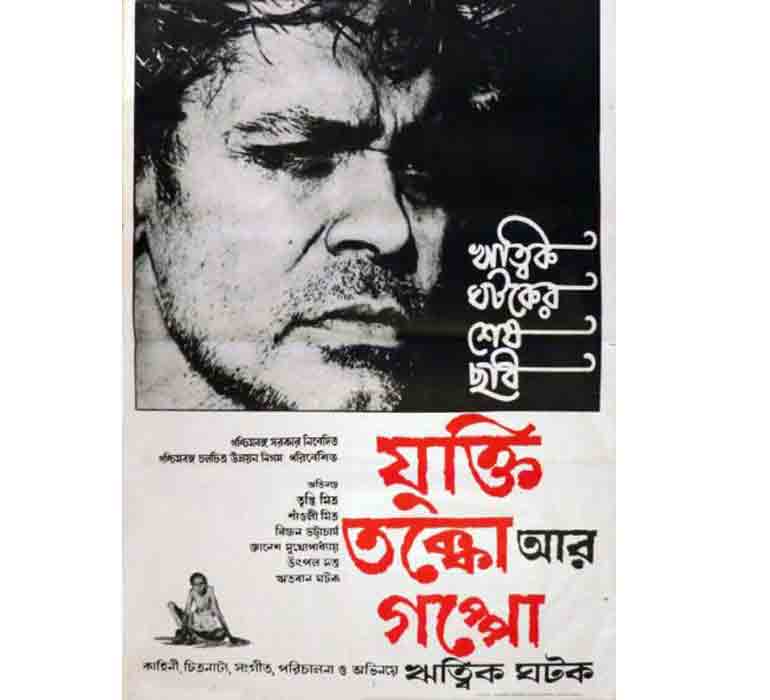

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো সিনেমার পোস্টার

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো সিনেমার পোস্টার

১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ অবধি ধারাবাহিকভাবে ছবি করেছেন এবং প্রায় ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ছবি মুক্তি পায়নি, দর্শক পর্দা ছিঁড়েছে, সংবাদপত্রের সমালোচনায় খুব খারাপ কথা লেখা হয়েছে। ‘কোমল গান্ধার’ ছবির সমালোচনা পড়ে দেখতে পারেন উৎসাহীরা, এখনও পাওয়া যায় লেখাগুলি। জীবনের দু’টি বছর পড়িয়েছেন পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মনি কাউল, কুমার শাহানি, জন অ্যাব্রাহাম। জনের কবিতা ‘ঋত্বিকদা’ এক মর্মস্পর্শী ও আবেগপ্রবণ উচারণ।

জীবনের দশ বছর কোনও ছবি করেননি, করতে পারেননি। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে পরপর দুটি ছবি করেন, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং ‘যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো’। একটি ছবি ছিল নিজেকে নিয়ে রাজনৈতিক প্যারোডি, এর প্লট ছিল ন্যূনতম, সর্বার্থেই নিরীক্ষামূলক ও স্বাধীন ছবি। অন্যটি ছিল বিস্তৃত ল্যান্ডস্কেপে তোলা, ব্যপ্ত জনজীবন নিয়ে একটি এপিক। ছবিদুটি প্রায় একই সময়ে তোলা, শরীরও তখন ভেঙে এসেছিল, এর আগে মানসিক হাসপাতাল থেকে ঘুরে এসেছেন দু’বার, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন তছনছ হয়ে গেছিল, তছনছ হয়ে গেছিলেন সব দিক থেকেই। আপনারা যদি তিতাস আর যুক্তি তক্কো পরপর দেখেন, দেখা হয়ে থাকলেও যদি আবার দেখেন, বুঝতে পারবেন কী ব্যাপক বৈপরীত্য ধারণ করে কাজ করতে হয়েছিল তাঁকে। প্রত্যাশা কিছুই ছিল না, পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না, ছবি দুটি কোনোটিই মুক্তি পায়নি। ১৯৭৬ সালে তো মারাই গেলেন।

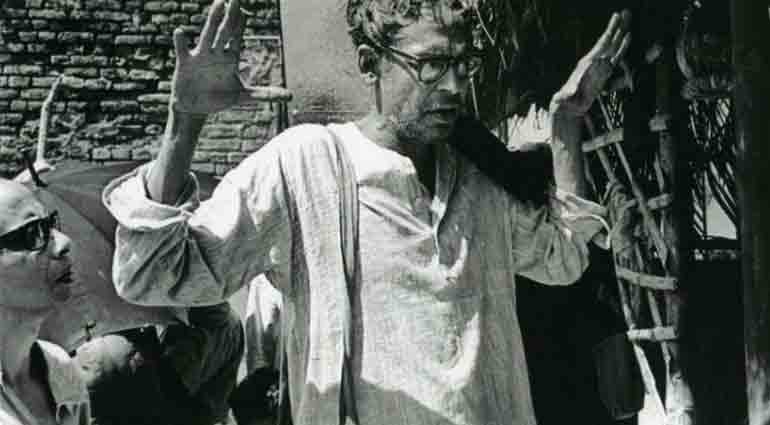

ঋত্বিককুমার ঘটক

ঋত্বিককুমার ঘটক

যদিও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় রিভিউতে লিখেছিলেন ‘জ্বলন্ত লাফের থাবা/ ব্রিজ উড়ে গেছে’ আর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় অবিচুয়ারিতে বলবেন, ‘দাউদাউ করে উঠতে ইচ্ছে ছিল তাঁর…’, আমরা এখনও অন্ধকার মাঠে সমরেশ বসুর প্যারোডী (উৎপল দত্তের অভিনীত চরিত্র) হয়ে, ভাঙা বোতলের সামনে বসে আছি। লম্বা ও শীর্ণ দেখতে, টলোমলো, ছবির ইতিহাস দ্রুত হেঁটে নিকষ অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। ঘন্টা বাজছে।